「物質場/発明標準解」とは、キーワードからわかりやすく解説

1. 「物質場/発明標準解」とは

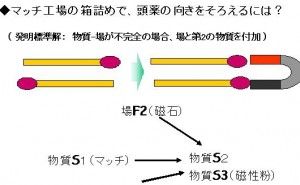

TRIZの物質場分析とは、最もシンプルな技術システムとして、対象となる物質S1とそれに作用する物質S2と、それら2物質の間の「場」Fという三角形モデルを考える方法です。S1とS2のどの部分に、どのようなFを作用させるかが76通り用意されており、それらは発明標準解と呼ばれます。例えば薬品S1の回りにアンプルS2があり、アンプルを閉じるために加熱Fを加え、温度が高すぎると薬品が変質する場合、Fの逆の場である冷却水F2をS2の回りに作用させて、S1の温度が上がらないようにするといった具合です。

2. 「 物質-場分析」とは

TRIZツールの中に、物質-場分析と呼ばれるツールがあります。これは、対象システムを物質と場という視点で認識してそれをモデル化し、予めパターン化された問題解決のヒントとなるツール(76の発明標準解)を当てはめて、具体的な解決案を見つけようとする手法のことです。

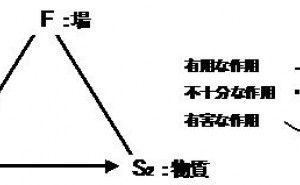

例えば、1つの機能をうまく果たすには、少なくとも2つの物質S(Substance)と1つの場F(Field)が必要であるという考え方があります。これらの3つはそれぞれ、物質S1、物質S2、および場Fと呼び、通常三角形で描かれます。三角形は物質Sと場Fで表され、それらを有用な作用=実線の矢印、不十分な作用=破線の矢印、有害な作用=波線の矢印などでつなげます。「物質」とは具体的な意味ではなく「物質を持つ何か」くらいのイメージと考えればよいわけです。「場」とは「システムに存在する任意の形態のエネルギー」を意味するものとされます。具体的には、力学的な場、熱的な場、化学的な場、電気的な場、生物学的な場、工学的な場、磁気的な場などがそれにあたります。

3. 「発明標準解」の体系とその具体的な適用

【発明標準解の分類と構造】

76の発明標準解は、物質-場分析によってモデル化された問題に対して、効率的に解決策を見つけるためのヒント集です。これらは、問題の種類やシステムのモデル(例えば、場や物質が不足している、有害な作用があるなど)に応じて、5つの主要なグループに分類されています。

第一のグループは、「システムに場を導入、または場の特性を変更する」ことに関連します。例えば、現在の場では不十分な作用しか得られない場合、別の種類の場(機械的から電磁気へなど)を導入したり、場の作用点や作用時間を変更したりする方法が含まれます。

第二のグループは、「システムに物質または物質粒子を導入する」ことに焦点を当てます。これは、場Fが作用するための媒体や、作用を受ける対象S1やS2を強化・修正するための新しい物質(粒子状、多孔質など)を追加・変更する解を示します。

第三のグループは、「システムの相互作用を調整する」ための解です。S1とS2、または場Fとの間の有害な作用を取り除く、あるいは有用な作用をより効率的にするための方法論が含まれます。例えば、中間物質を導入して有害な相互作用を遮断したり、作用を時間的・空間的に分割したりする手法が該当します。

第四のグループは、「測定・検出を改善する」解であり、場や物質の特性をより正確に把握するための方法を提供します。物質や場の変化を微細なレベルで捉えるための、感知システムの導入や改良などが含まれます。

そして最後の第五のグループは、「微細化・分散化の原理」に関わる解であり、マクロなシステムをミクロなレベルで操作・処理するための示唆を与えます。例えば、連続的な作用をパルス状の作用に置き換える、あるいはシステムを小さな粒子群として扱うといった考え方です。

【物質-場分析から発明標準解への適用ステップ 】

物質-場分析は、単に問題を三角形モデルに落とし込むだけでなく、このモデルを通じて問題の構造を明らかにし、適切な発明標準解へと導くプロセス全体を指します。

このプロセスの第一段階は、問題の定義とモデル化です。対象となる技術システムから、解決したい機能(有用な作用)と、その達成を妨げている有害な作用、または不十分な作用を見つけ出します。そして、それらを最小限の物質(S1, S2, …)と場(F)で表現します。例えば、化学物質S1の劣化を防ぐという問題の場合、「熱的な場Fが、S1に有害な作用を及ぼしている」というモデルが構築されます。

第二段階として、モデルの分類を行います。構築されたモデル(例えば、有害な作用の存在、場の不均一性、物質の不安定性など)が、76の発明標準解のどの基本モデルに最も近いかを特定します。

そして第三段階で、標準解の適用と具体的なアイデアの創出です。該当する基本モデルに対応する発明標準解(複数存在する場合があります)を参照します。これらの解は抽象的な原理やアクションを提示しているため、技術者はそれを自身の具体的なシステム、物質、場に当てはめて、具体的な解決策へと翻訳します。上記の熱劣化の例では、「有害な作用の相殺または無効化」といった標準解が適用され、「F(熱)の作用点とは別の場所・別の時間に、逆の場(冷却F2)を導入する」という具体的なアイデアにつながります。

【TRIZにおける物質場分析と標準解の役割】

物質-場分析と発明標準解は、TRIZ(発明的問題解決の理論)において、発想の幅を広げ、試行錯誤を減らすための極めて重要なツールです。TRIZには他にも「技術的矛盾の解決」(40の発明原理)や「リソース分析」などの強力なツールがありますが、物質-場分析は、システム内の最小単位の相互作用に焦点を当て、物理的な作用・現象に直接基づいた解決策を系統的に探求する点で特徴的です。

特に、有害な作用が存在する場合や、特定の物理現象が関わる問題に対しては、発明標準解が非常に有効です。この分析を通じて、技術者は自身の専門分野の既成概念にとらわれず、TRIZが長年にわたる膨大な特許分析から抽出した「発明の定石」を借り受けることができるのです。この体系的なアプローチが、創造的かつ効率的な問題解決を可能にする鍵となります。