メーカーにおいて製品・事業を構想する際に、技術者自身が外部プレーヤーと対話することの重要性が高まっている。対話の実践に関連してよく聞かれる質問が、試作品ができていないと社外の人と会うのは難しいのではないかということである。しかしそのような心配は杞憂である。他社も、市場や社会のトレンドが今後どうなるか、自分の事業をどうするべきかについて日々思考を繰り返しており、多くの情報・知識を欲している。社外との意見交換を欲しているものである。このような、未来に思考するビジョナリーな企業は多くなっている。

1. 技術理念の深化のための対話のスパイラル

試作品ができていない段階で外部プレーヤーと意見交換をする際に大前提となるのは、自社技術の哲学や理念である。その技術が存在することで、社会や時代にどのような変化をもたらすことができるのか、その変化は何のために必要なのか、誰のどのような課題を解決しようとしているのか、どのように開発を行っていくべきか、などについて、自身の考えを明確にしておくことが重要である。そのようなしっかりした考えを持っている人との議論は相手にとっても知的好奇心を刺激されるものであり、試作品がなくても活発で創発的な議論が期待できる。創発的な議論を通じて、翻ってさらに自身の技術理念を様々な角度から評価し、深化させていくことができる。

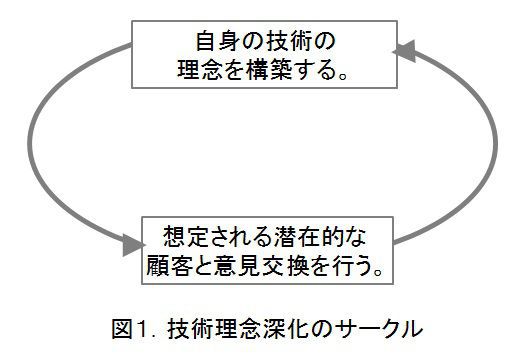

この「意見交換の実施」と「技術理念の深化」は鶏と卵の関係と言える。理念があるからこそ外部との意見交換ができ、そして意見交換ができることで理念が深化していく(図1)。

この「意見交換の実施」と「技術理念の深化」は鶏と卵の関係と言える。理念があるからこそ外部との意見交換ができ、そして意見交換ができることで理念が深化していく(図1)。

反対に言えば、外部との意見交換に二の足を踏んで新鮮な情報を取り入れずにいると...

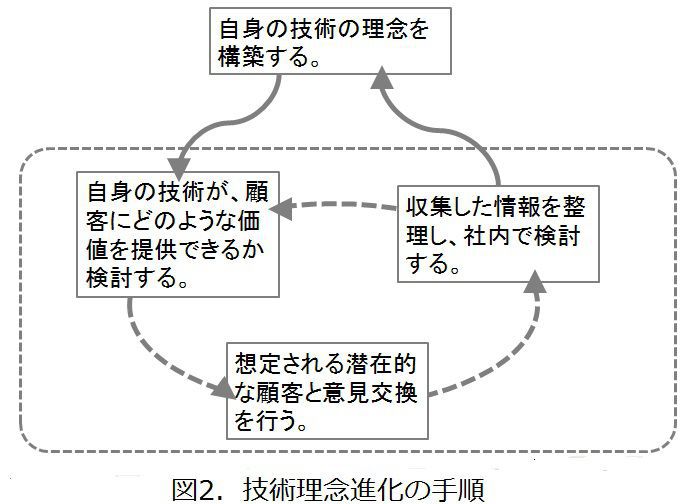

換を行う」「収集した情報を整理し、社内で検討する」という流れである(図2)。

換を行う」「収集した情報を整理し、社内で検討する」という流れである(図2)。