企業が革新を進めるためには、先入観に固執せず現状を変革しようとする人材の育成が最も重要です。そのためには日常業務で、気づきを得る契機をたくさん持つことが大切になります。多くの企業はISO9000を取得、方針管理、継続的改善、QCサークル活動などのTQMで「改善」のPDCAが回る仕組みはあるのですが、そのどれもがうまく回っているとは言えません。

例えば「QCサークル活動」では活動期間が決められ、一斉にテーマ登録し活動を開始しますが、年2回のサイクルがせいぜいで、しかもその中身は発表のための資料をいかに体裁良く作成するかに重点が置かれ現場に背を向けた活動に終始しています。これでは革新の原動力にも、人材育成にもつながりません。少しのムダが許されない経営環境下、企業は効果の上がらない活動に時間を費やしているヒマはないのです。

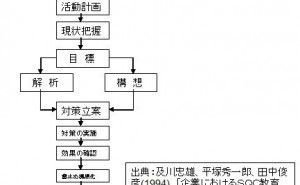

正しい改善活動は、仕事が円滑に進むように身近な問題を泥臭く試行錯誤で改善していくことが出発点であり、しかも必ずしもQCストーリー通りに進むとは限りません。この活動を円滑に継続させる環境を整備することが経営者の役目なのです。

一例を上げると、社員30人ほどのある企業では、社長出席の下にリーダークラスの社員が午後6時に集まり「毎日夕会」を開いています。司会と書記を毎日交替制で担当し、その日の問題やうまくいった話など自由に議論します。簡単な問題は担当者を決めて、翌日すぐに処理します。継続検討が必要なら今後の進め方を決めます。毎日一時間、前回継続事項の進捗確認、今日のテーマの議論、決定事項・継続事項(だれが、なにを、いつまで)を議事録に残してこの会議は終わります。

最初はなかなか要領よく進まないのですが、これを毎日続けると徐々にPDCAが回り、日常の問題点が棚卸され、解決が容易な問題はどんどん少なくなっていきます。そして難しい課題だけが残り、これを解決するには、中長期的なスパンで、役割を決め、計画的な活動が必要になってきます。また社長の経営判断も必要になってきます。

ものづくりの革新は...