最近、日本のものづくり企業の品質問題の多さに危機感を感じています。日本は資源の乏しい国であり、資源を輸入し製品加工して輸出する、加工貿易型の国です。その過程でものづくり技術は高められてきました。加えて国民性とも言うべき勤勉さ、研究熱心などの後押しで高品質体質が確立され、他国との差別化が図られ、日本の国際競争力となって来た所以でもあります。

日本の高品質の理由は、以下の2つが考えられます。

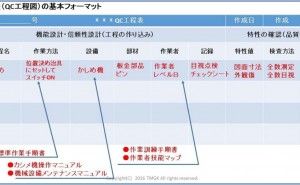

①工程で品質を作り込む

②従業員の品質意識が高い

これらは、QCサークル活動をはじめとする地道な各種小集団活動にも継承されています。

私は、1971年に就職し、腕時計の組立部門に配属されました。女性の熟練技能者が殆どで、男性は僅かでした。ある女性作業者が、組み立て途中の製品に気になることを見つけ、上司に報告したところ、「規格に入っているから良いです」と回答したところ、その作業者が「規格に入っていればいいんですか。私ならこんなもの買いません!」と言い返していました。確かに規格に入っていて、品質問題にはなるものではありませんでしたが、「規格に入っていればいい」と言う上司の機械的な対応に敏感に反応したのです。

日頃から、「お客様に、真心込めて作り込みしましょう」と教育されており、“工程で品質を作り込む、従業員の質”の一例です。もう44年も前の話ですが、自分が良い仕事をしたいと言う“品質の作り込みへの思い”を感じたあまりにも印象的な出来事であり、いまだに忘れられません。このように、長い時間をかけて日本のものづくり技術は高められてきました。

その高いはずの品質が、その企業だけでなく、“日本の品質”という信用を失墜するような多くの問題が発生し、危機的な状況だと感じている。また音を立てて崩れるような感じさえします。それは、国内空洞化加速も一因ではないでしょうか。私がこれまで訪問してきた企業では、生産の主体は加速的に海外に移り、設計や意思決定の場までも海外移転してしまうところもあるようです。勿論現地から日本に都度お伺いを立てるよりも、迅速でタイミング良い意思決定が出来、生産ロスが少ないのが利点です。ただ、これらは日本の現場が海外に出続けても、国内に残すべきノウハウであり、最後の砦と考えています。これが一緒に国外出てしまっては、日本の強みとして何が残るのでしょうか。

さらに、このように多くの機能が海外に移り、国内には僅かな生産拠点だけしか残らないと、現場を知らない経営層、管理監督者が出てきます。そして固めるべき自分の足元(自社)を見ずに、社外のことや 数字ばかり気にして、国内の現場が浮き足立っていると感じるのです。それは現場の空洞化だけではなく、ものづくりの心や精神までも失ってしまったようであり、“心の空洞化 ”と言っても良いかもしれません。

国内に現場が無いと現場での経験が出来ないまま海外の工場に赴任する人が出て来ます。すると折角ものづくりの拠点に赴任しながら、本当のものづくり現場が見られない、現場に入らない。と言うことが起きます。事務室で一日パソコンを叩いて終わると言う話も聞きます。そこから生産、品質等の情報が得られるので、それで仕事をした気になりますが、それは通信網がしっかりしていれば日本にいても出来ることです。管理者が現場に入らないと“品質、安全等がガタガタになる”と言う認識が薄いのです。ここには“ものづくりの心”が存在しません。

最近特に気になるのは、市場に出てしまってから起きる、最終のお客様に迷惑をかける安全、安心が確保されないという問題です。例えば、某社のストーブの回収も何年もかかっています。海外でも人的被害を出してしまった化粧品の問題、車のリコール問題、食品の問題など沢山目につくようになりました。問題が起きて...