【この記事で分かること】

- 剥離技術の重要性

- 剥離の科学、剥離の原理

- 電解剥離、UV(紫外線)剥離、超音波剥離、熱剥離

- 剥離技術の未来

現代社会は、スマートフォンや自動車、医療機器から建築材料に至るまで、様々な素材や部品が組み合わさって成り立っています。この複雑なモノづくりを支えているのは「接着」技術ですが、それと同様に重要なのが、その逆の概念である「剥離」です。これまでの産業では、接着の強さが技術力の指標とされてきましたが、循環型社会や高機能化が進む現代では、必要な時に、必要な場所だけを、効率よく剥がす技術が求められています。これは単なる分解ではなく、素材を傷つけずに再利用したり、精密な加工を施したりするための不可欠なプロセスです。今回は、電気、光、音、熱といった見えない力を駆使して、素材を解放する「剥離革命」の全貌に迫ります。

1. 現代産業における剥離技術の重要性

現代の製造業において、剥離技術は単なる後処理ではありません。製品のライフサイクル全体を考慮した、戦略的なコア技術へと進化しています。まず、環境問題への対応が挙げられます。使い捨ての社会から、循環型社会への移行が急務となる中、製品の修理やリサイクル、再利用を可能にするためには、接着された部品を効率よく、かつクリーンに剥がす技術が不可欠です。これにより、貴重な資源を回収し、廃棄物を削減することができます。

また、高性能化・多機能化が進むエレクトロニクス分野では、ごく薄い半導体チップやフレキシブルディスプレイの製造プロセスにおいて、一時的に基板に貼り付けた材料を傷つけることなく剥がす技術が求められています。これは、製品の品質と歩留まりを大きく左右する重要な要素です。さらに、医療分野では、生体適合性の高い素材を一時的に接着し、目的の処置後に安全に剥がすといった応用も進んでいます。このように、剥離は接着と表裏一体であり、今後のものづくりを支えるための鍵となる技術と言えるでしょう。

2. 剥離の科学、原子レベルで紐解く付着と剥離の原理

剥離のメカニズムを理解するためには、まず原子レベルでの付着の原理を知る必要があります。物質が互いに付着する主な要因は、原子や分子同士が引き合う力です。具体的には、すべての物質間に働く「ファンデルワールス力」、正負の電荷による「静電力」、特定の分子間で生じる「水素結合」など、様々な力が複合的に作用しています。これらを総称して分子間力と呼ぶこともあります。これらの力は、原子や分子が互いに引き合うことによって生じます。例えば、液体の水滴がガラスに付着するのは、水分子とガラス表面の分子が水素結合やファンデルワールス力で引きつけ合っているためです。剥離とは、これらの付着力を意図的に弱めたり、断ち切ったりするプロセスを指します。

剥離の方法として、熱エネルギーを与えて分子の運動を活発化させ、結合を弱める、別の物質を介在させて付着界面を破壊する、あるいは外部からの物理的な力を利用して分子間の距離を一気に引き離すなどがあります。特に注目すべきは、付着力が均一ではないことです。表面のわずかな凹凸や不純物が、付着力に大きな影響を与えます。この不均一性を利用して、剥がしやすい部分をピンポイントで作り出すことが、現代の剥離技術の鍵となっています。剥離の科学は、単なる力学的な操作ではなく、物質の特性と原子間の相互作用を深く理解することによって初めて実現する、緻密な化学的・物理的アプローチなのです。

3. 電気で解き放つ、電解剥離技術の最前線

電解剥離技術は、電気化学反応を利用して、金属や有機材料などを基板から剥がす手法です。この技術の最大の利点は、非常に精密な剥離が可能であること、そして対象物を傷つけにくいことです。

一般的な化学薬品による剥離では、基板そのものも損傷するリスクがありますが、電解剥離では、特定の材料だけを選択的に溶解させたり、界面にガスを発生させたりすることで、剥離を促進します。例...

【この記事で分かること】

- 剥離技術の重要性

- 剥離の科学、剥離の原理

- 電解剥離、UV(紫外線)剥離、超音波剥離、熱剥離

- 剥離技術の未来

現代社会は、スマートフォンや自動車、医療機器から建築材料に至るまで、様々な素材や部品が組み合わさって成り立っています。この複雑なモノづくりを支えているのは「接着」技術ですが、それと同様に重要なのが、その逆の概念である「剥離」です。これまでの産業では、接着の強さが技術力の指標とされてきましたが、循環型社会や高機能化が進む現代では、必要な時に、必要な場所だけを、効率よく剥がす技術が求められています。これは単なる分解ではなく、素材を傷つけずに再利用したり、精密な加工を施したりするための不可欠なプロセスです。今回は、電気、光、音、熱といった見えない力を駆使して、素材を解放する「剥離革命」の全貌に迫ります。

1. 現代産業における剥離技術の重要性

現代の製造業において、剥離技術は単なる後処理ではありません。製品のライフサイクル全体を考慮した、戦略的なコア技術へと進化しています。まず、環境問題への対応が挙げられます。使い捨ての社会から、循環型社会への移行が急務となる中、製品の修理やリサイクル、再利用を可能にするためには、接着された部品を効率よく、かつクリーンに剥がす技術が不可欠です。これにより、貴重な資源を回収し、廃棄物を削減することができます。

また、高性能化・多機能化が進むエレクトロニクス分野では、ごく薄い半導体チップやフレキシブルディスプレイの製造プロセスにおいて、一時的に基板に貼り付けた材料を傷つけることなく剥がす技術が求められています。これは、製品の品質と歩留まりを大きく左右する重要な要素です。さらに、医療分野では、生体適合性の高い素材を一時的に接着し、目的の処置後に安全に剥がすといった応用も進んでいます。このように、剥離は接着と表裏一体であり、今後のものづくりを支えるための鍵となる技術と言えるでしょう。

2. 剥離の科学、原子レベルで紐解く付着と剥離の原理

剥離のメカニズムを理解するためには、まず原子レベルでの付着の原理を知る必要があります。物質が互いに付着する主な要因は、原子や分子同士が引き合う力です。具体的には、すべての物質間に働く「ファンデルワールス力」、正負の電荷による「静電力」、特定の分子間で生じる「水素結合」など、様々な力が複合的に作用しています。これらを総称して分子間力と呼ぶこともあります。これらの力は、原子や分子が互いに引き合うことによって生じます。例えば、液体の水滴がガラスに付着するのは、水分子とガラス表面の分子が水素結合やファンデルワールス力で引きつけ合っているためです。剥離とは、これらの付着力を意図的に弱めたり、断ち切ったりするプロセスを指します。

剥離の方法として、熱エネルギーを与えて分子の運動を活発化させ、結合を弱める、別の物質を介在させて付着界面を破壊する、あるいは外部からの物理的な力を利用して分子間の距離を一気に引き離すなどがあります。特に注目すべきは、付着力が均一ではないことです。表面のわずかな凹凸や不純物が、付着力に大きな影響を与えます。この不均一性を利用して、剥がしやすい部分をピンポイントで作り出すことが、現代の剥離技術の鍵となっています。剥離の科学は、単なる力学的な操作ではなく、物質の特性と原子間の相互作用を深く理解することによって初めて実現する、緻密な化学的・物理的アプローチなのです。

3. 電気で解き放つ、電解剥離技術の最前線

電解剥離技術は、電気化学反応を利用して、金属や有機材料などを基板から剥がす手法です。この技術の最大の利点は、非常に精密な剥離が可能であること、そして対象物を傷つけにくいことです。

一般的な化学薬品による剥離では、基板そのものも損傷するリスクがありますが、電解剥離では、特定の材料だけを選択的に溶解させたり、界面にガスを発生させたりすることで、剥離を促進します。例えば、次世代パワー半導体として期待されるGaN(窒化ガリウム)デバイスの製造プロセスでは、シリコンなどの安価な基板上で高品質なGaN結晶を成長させた後、電気化学的な作用でGaN層のみを分離する技術が実用化されています。これにより、従来の機械的な剥離に比べて、チップの損傷を防ぎ、歩留まりを向上させることができます。

また、リチウムイオン電池のリサイクルにおいても、電解剥離は重要な役割を果たしています。電極から活物質を効率よく分離し、貴重なコバルトやニッケルを回収する技術として期待されています。さらに、電解液の種類や電圧、電流密度を制御することで、剥離の速度や精度を自在に調整できるため、複雑な構造を持つ製品の解体にも応用が可能です。

4. 光で操る接着、UV(紫外線)剥離の革新

UV(紫外線)剥離は、光のエネルギーを利用して、接着剤の性質を変化させ、剥離を可能にする画期的な技術です。この技術の鍵となるのは、特定の波長の光に反応する特殊な接着剤です。

この接着剤は、通常の状態では強力な接着力を持ちますが、紫外線を照射すると、接着剤内部の化学構造が変化し、硬度が低下したり、体積が収縮したりします。この変化によって、接着剤と被着体の界面に生じる応力が弱まり、容易に剥がすことができるようになります。UV剥離の最大の強みは、その非接触性です。物理的な力を加えることなく、光を当てるだけで剥離が完了するため、非常に薄く、壊れやすい電子部品や光学部品の製造に最適です。

例えば、フレキシブルディスプレイやマイクロLEDの製造では、UV剥離可能な接着剤がキャリア基板からの部品の転写に利用されています。また、医療分野においても、生体内に一時的に留置する医療器具の固定にUV剥離接着剤が応用される可能性があります。UV照射の時間や強度を調整することで、剥離のタイミングを精密にコントロールできる点も大きなメリットです。

【UV剥離のメリットと課題】

・メリット

- 非接触・低ダメージ・・・ 物理的な力を加えないため、脆い材料に最適。

- 高速処理・・・・・・・・ 光の照射は短時間で完了するため、生産性が高い。

- 精密な制御・・・・・・・ 照射する範囲やタイミングを正確にコントロールできる。

・課題

- 光が届かない箇所には不向き・・・ 影になる部分や光を透過しない材料には適用できない。

- 専用の接着剤が必要: UV硬化・・・ 分解型の特殊な接着剤が必須であり、コスト要因となりうる。

5. 見えない力で剥がす、超音波剥離の可能性

超音波剥離は、人間には聞こえない高周波の音波を利用して、微細な振動を発生させ、付着物を剥がす技術です。超音波を液体中に照射すると、キャビテーションと呼ばれる現象が発生します。これは、液体中に非常に小さな気泡が生成と消滅を繰り返す現象で、この気泡が破裂する際に生じる衝撃波やジェット流が、対象物の表面に付着した汚れや異物を剥がし飛ばします。

この技術は、眼鏡店で見かける洗浄機のように、特に精密洗浄プロセスにおいて広く利用されています。近年ではその強力な微細振動を利用し、応用範囲が広がっています。例えば、半導体の製造工程におけるフォトレジスト(感光性樹脂)の剥離や、医療器具の滅菌洗浄、さらには微小な部品の精密剥離にも活用が期待されています。超音波剥離の優れている点は、複雑な形状の部品でも隅々まで剥離効果が届くことです。さらに、化学薬品を使用しないため、環境負荷が少なく、材料へのダメージを最小限に抑えることができます。しかし、超音波の周波数や出力、照射時間といったパラメータの最適化が重要であり、対象物の特性に応じた適切な設定が求められます。

6. 熱で変質させる、熱剥離の進化

熱剥離は、熱エネルギーを接着剤に与えることで、その性質を変化させ、剥離を促す技術です。この方法は古くから知られていますが、近年では精密な温度制御や新しい接着剤の開発によって、その応用範囲が拡大しています。

熱剥離に用いられる接着剤は、特定の温度になると分子構造が分解・軟化したり、熱膨張によって付着界面にストレスを生じさせたりすることで、接着力を失うように設計されています。例えば、シリコンウェハーの加工において、一時的にウェハーを固定する熱剥離シートが利用されています。このシートは、室温では強力な接着力を持ち、加工中にウェハーをしっかりと固定しますが、加熱すると簡単に剥がすことができます。これにより、ウェハーへの機械的なストレスを避け、高精度な加工が可能になります。

熱剥離は、その簡便さとコスト効率の良さから、特に大規模な製造プロセスに適しています。また、材料を均一に加熱することで、広い面積を一度に剥離することも可能です。ただし、熱に弱い材料には適用が難しいという課題もあります。

7. 物理(引き延ばし)剥離

物理(引き延ばし)剥離とは、主に粘着テープやフィルム、シート状の材料を対象に、応力を加えてその形状を変化させることで、被着体や基材から剥がしやすくする技術です。この方法は、特に高粘着性の材料や、従来の垂直方向に引っ張るだけでは剥がしにくい場合、あるいは剥離時に被着体にダメージを与えたくない場合に有効です。具体的には、粘着剤層にせん断応力や引張応力を働かせて剥離を行います。

剥離のメカニズムは、材料を一定方向に引き延ばすことで、粘着剤と被着体との接触面積を徐々に減らす、または粘着剤層内部に破壊(凝集破壊)を誘発することにあります。引き延ばされて薄くなった粘着剤は、粘着力が局所的に弱まり、低い力でスムーズに剥離できるようになります。例えば、ストレッチ性の高い粘着フィルムを細く引き延ばしながら剥がす手法がこれにあたります。

8. 冷却剥離(加熱剥離の反対)

冷却剥離は、感温性粘着剤を使用した材料を、低温にさらすことによって粘着力を一時的に大幅に低下させ、容易に剥離する技術です。この方法は、一般的に広く用いられる加熱剥離(熱を加えることで粘着力を弱める)とは逆のアプローチをとります。感温性粘着剤は、特定の温度(ここではガラス転移温度や結晶化温度など)以下になると、ゴムのような弾性状態からガラスのような硬い状態へと変化します。この硬化によって、粘着剤の流動性がなくなり、被着体の表面への濡れ性が失われるため、結果として粘着力が極端に低下し、ほとんど力をかけずに剥がせるようになります。

冷却剥離は、熱に弱い電子部品や精密機器の保護フィルム、あるいは製造工程で使用される一時固定用テープなどに特に有用です。例えば、半導体ウェハーの製造工程におけるバックグラインディングやダイシング時の固定に使用され、工程終了後に液体窒素などで冷却してテープを容易に除去する用途があります。

9. 複合技術の融合、ハイブリッド剥離への期待

これまでに見てきたように、電気、光、音、熱を利用した剥離技術は、それぞれに特長と限界があります。そこで現在、注目されているのが、これらの複数の技術を組み合わせる「ハイブリッド剥離」です。例えば、超音波と熱を併用することで、熱だけでは剥がれにくい強固な接着剤も、超音波のキャビテーション効果と熱の軟化効果の相乗作用によって、効率よく剥離することができます。

また、UV照射による接着剤の弱化と、その後の微弱な電解剥離を組み合わせることで、よりクリーンで迅速な剥離プロセスを実現することも考えられます。ハイブリッド剥離は、単一の技術では解決が難しかった課題を克服する可能性を秘めています。

今後、エレクトロニクス、自動車、医療といった多様な分野で、異なる材料や複雑な構造を持つ製品の剥離ニーズが高まるにつれ、この複合技術の重要性はさらに増していくでしょう。それぞれの技術の長所を最大限に引き出し、短所を補うことで、これまでにない新しい剥離方法が次々と生まれてくることが期待されます。

10. まとめ、持続可能な社会を支える剥離技術の未来

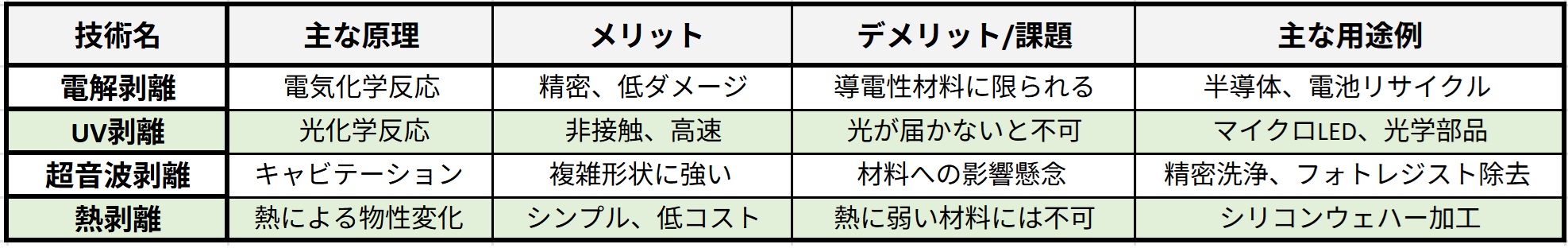

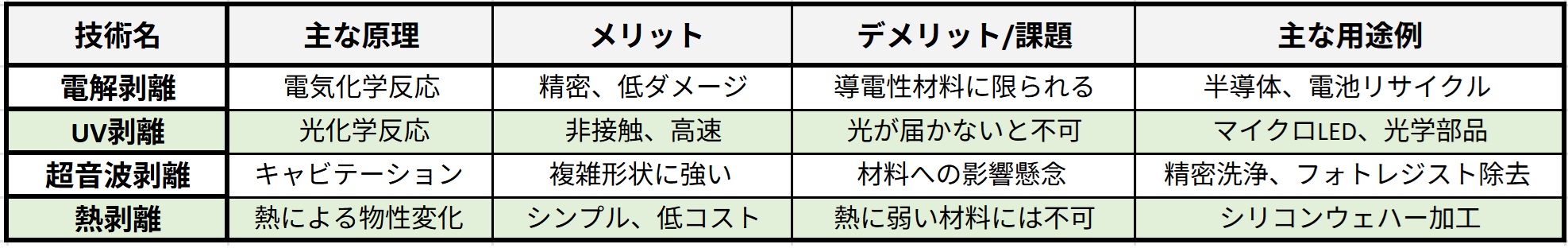

表.各剥離技術比較

上記の各剥離技術比較のように剥離技術は、現代の産業において、接着技術と並ぶ二大基盤技術の一つとして、その重要性を増しています。かつては接着の強さが製品の性能を決定づけていましたが、これからは「いかに効率よく、綺麗に剥がすか」が、ものづくりの新たな価値基準となります。電気、光、音、熱といった見えない力を利用した各技術は、それぞれが特定の用途において優れた性能を発揮し、精密な製造や効率的なリサイクルを可能にしています。特に、複数の技術を組み合わせるハイブリッド剥離は、今後さらに多くの課題を解決する鍵となるでしょう。剥離は、単なる分解作業ではなく、製品の寿命を延ばし、資源の再利用を促進し、持続可能な社会の実現に貢献する「解放」の技術です。この「剥離革命」は、未来のものづくりを根本から変革し、より豊かで持続可能な社会を築くための不可欠な力となるでしょう。