前回の「SDV 時代における旧来のソフトウェア開発からの脱却と競争優位性確立のための戦略」は、「ソフトウェア定義型自動車(Software Defined Vehicle、以下 SDV)」を例にとって、ソフトウェアが製品価値を定義し、機能や性能を柔軟に追加・変更できるという変化であるプロダクトの「ソフトウェア化」がどのような環境の変化となるのかを紹介しました。従来の「できることから始める」「単発の取り組みを繰り返す」といったボトムアップのやり方では、もはや限界があることに加えて、このような場当たり的な対応では、SDV 時代に要求されるビジネススピードに対応することもできず、リソースの非効率な投入になる可能性が高いことを理解いただけたと思います。今回は、プロダクトのソフトウェア化に対応するための基本戦略を紹介します。プロダクトをプロダクトやそのラインナップで考えるのではなく、エコシステムにおける立ち位置を明確にし、そこに向けた戦略を持つことで、開発リソースを最適に配分し、市場変化に先んじた価値提供を実現すること重要です。

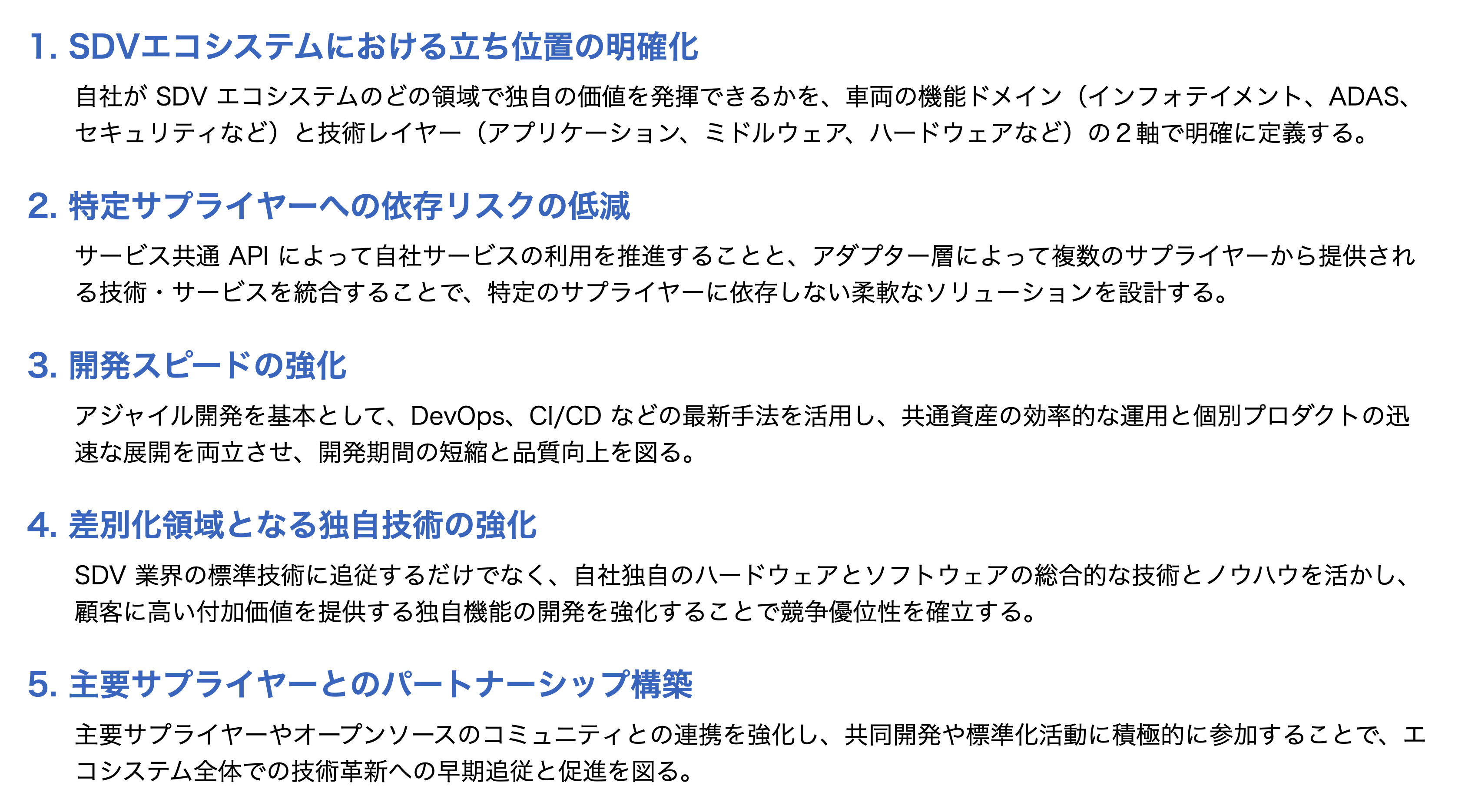

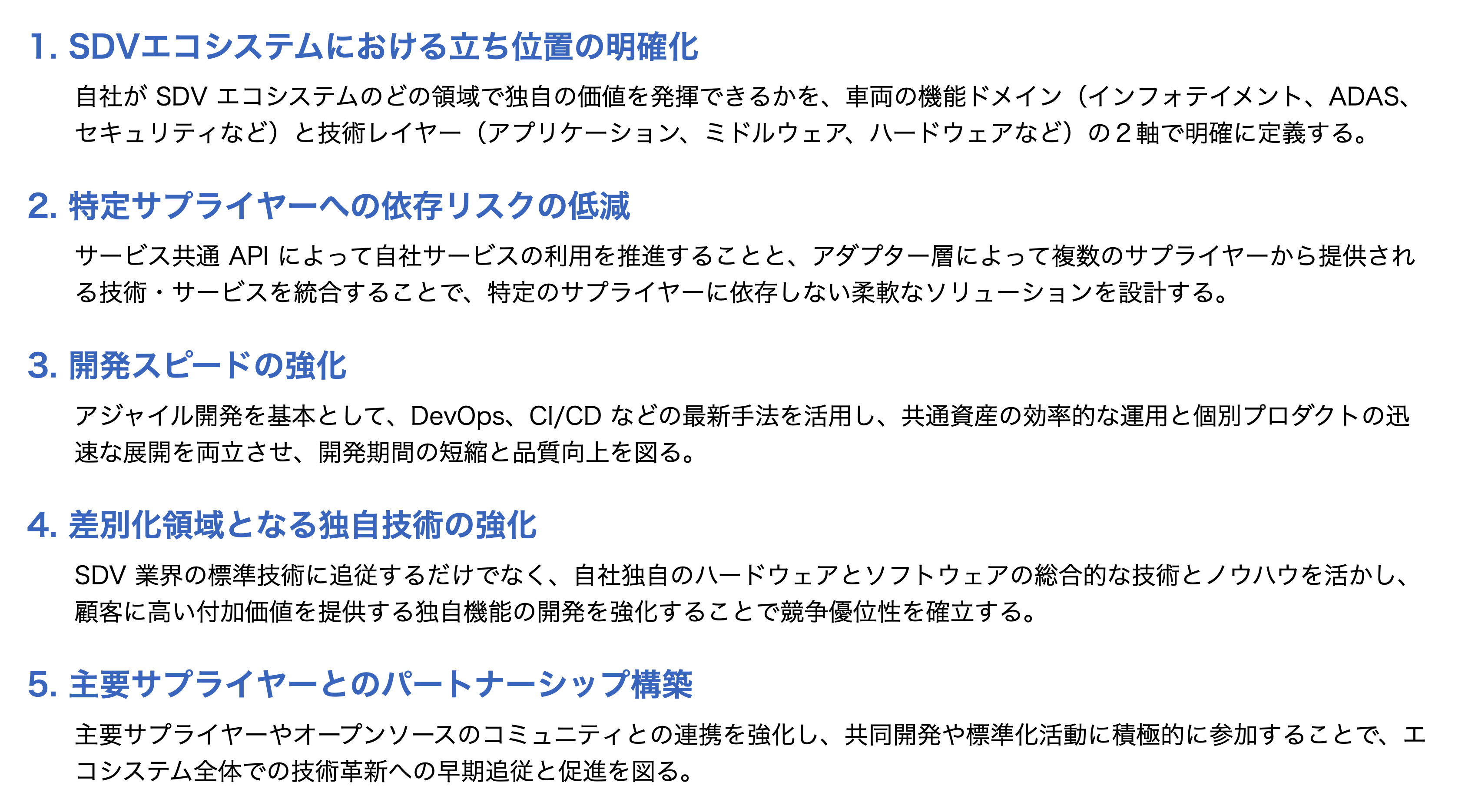

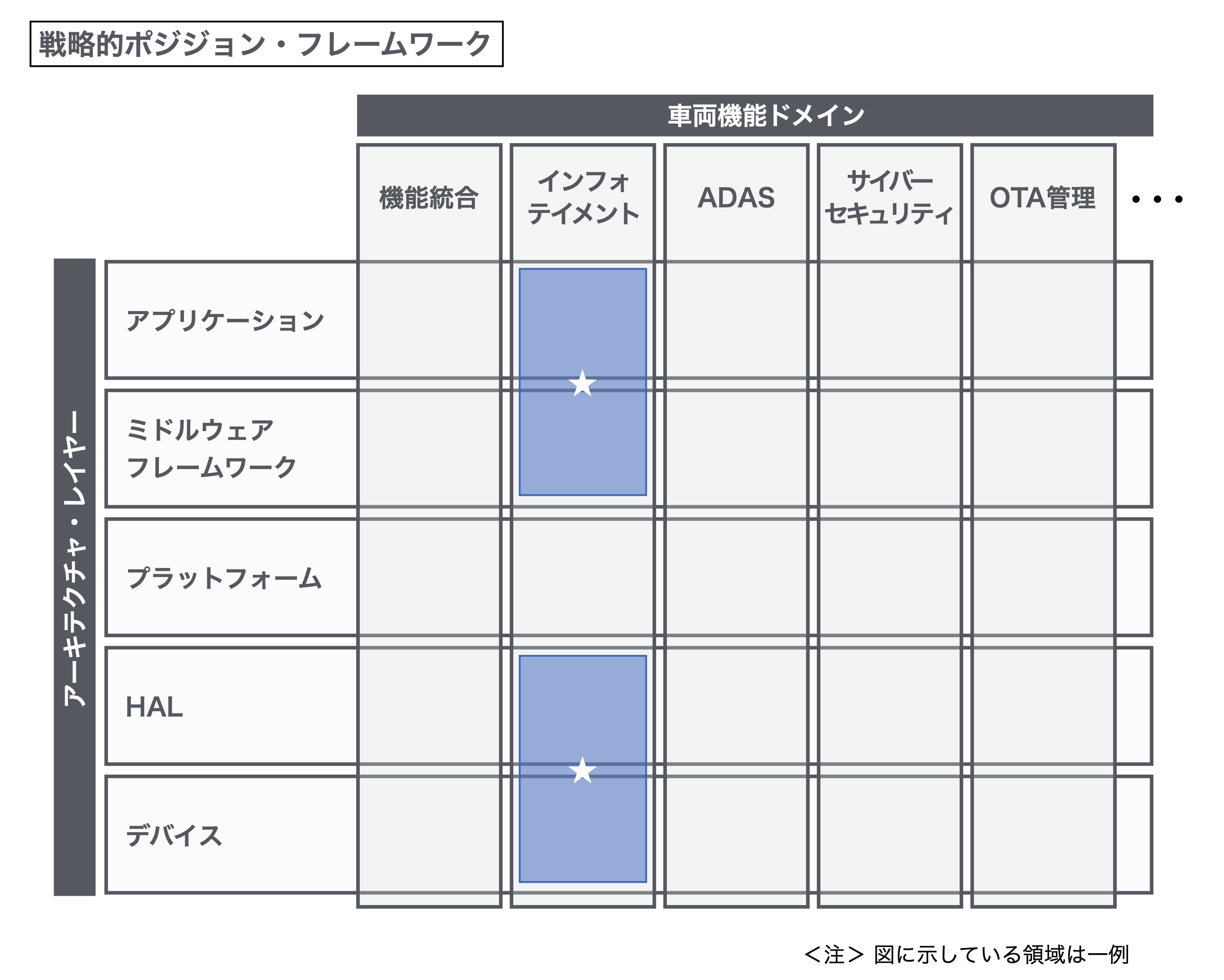

今回も、SDV を例にとってプロダクトのソフトウェア化に対応する基本方針を解説します。前回紹介した以下の5つです。

図1 SDV ソフトウェア開発における基本方針

1. SDV エコシステムにおける立ち位置の明確化

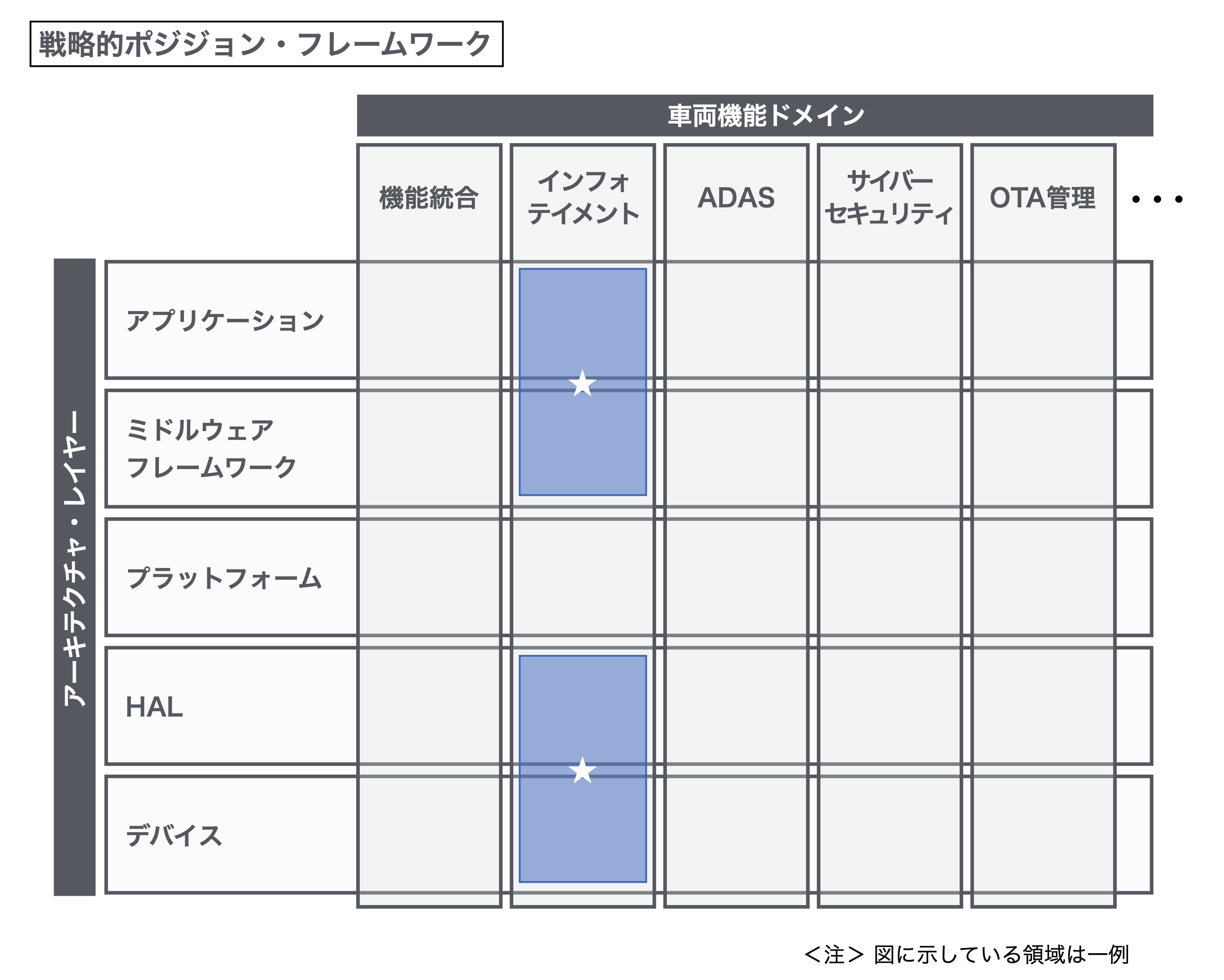

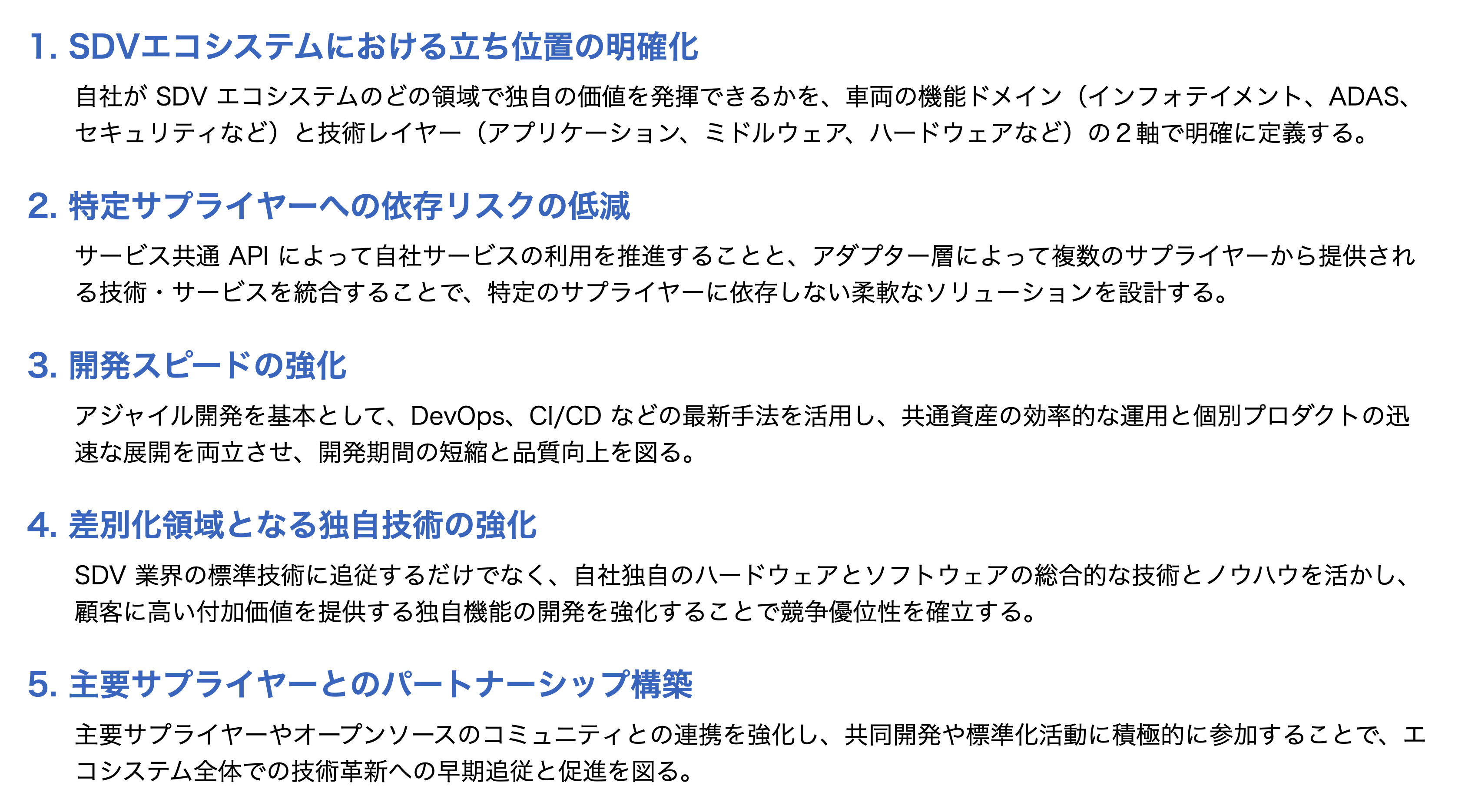

SDV エコシステムのどの領域で独自の高付加価値を発揮できるかを、車両の機能ドメイン(例:インフォテイメント、ADAS、セキュリティなど)と技術レイヤー(例:アプリケーション、ミドルウェア、ハードウェアなど)の2軸で明確に定義します。この明確にした立ち位置こそが、リソースを効果的に投入し、競合との差別化を図るための大前提となります。

図2 SDV エコシステムにおける立ち位置の明確化

SDVエコシステムを車両機能ドメインとアーキテクチャ・レイヤーという2軸でとらえ、どの領域で独自の価値を提供できるかを左図の様なフレームワークで明確にすることで、立ち位置を明確にすることができます。

車両機能ドメインは、インフォテイメント、ADAS、サイバーセキュリティ、OTA管理など、各機能やサービスにおける市場ニーズや技術要求を示しており、分野ごとに求められる品質・性能および顧客の期待から、どのドメインに注力するのかを判断するのです。アーキテクチャ・レイヤーは、アプリケーション、ミドルウェア、フレームワーク、ハードウェアといった技術階層を示しており、各層での機能の抽象化や統合の観点から、どのレイヤーで独自の高付加価値を発揮できるかを判断します。

この2軸の組み合わせにより、SDV エコシステム内で自社がどの領域で競合他社と差別化し、持続的な成長を実現できるかという基盤を決定します。

2. 特定サプライヤーへの依存リスクの低減

OEM からの依頼・要求の変更や、採用するプラットフォームやミドルウェアなどの制約や仕様変更の影響が増大するといった課題に対応・適応できる戦略を採る必要があります。多くのプレイヤーが存在し、今後の進展が不確定な SDV エコシステムでは、従来の垂直統合型の供給モデルではなく、柔軟なインタフェース(API)とアダプター層を通じて、複数のサプライヤーのサービスや技術を統合する仕組みを構築するのです。

...

前回の「SDV 時代における旧来のソフトウェア開発からの脱却と競争優位性確立のための戦略」は、「ソフトウェア定義型自動車(Software Defined Vehicle、以下 SDV)」を例にとって、ソフトウェアが製品価値を定義し、機能や性能を柔軟に追加・変更できるという変化であるプロダクトの「ソフトウェア化」がどのような環境の変化となるのかを紹介しました。従来の「できることから始める」「単発の取り組みを繰り返す」といったボトムアップのやり方では、もはや限界があることに加えて、このような場当たり的な対応では、SDV 時代に要求されるビジネススピードに対応することもできず、リソースの非効率な投入になる可能性が高いことを理解いただけたと思います。今回は、プロダクトのソフトウェア化に対応するための基本戦略を紹介します。プロダクトをプロダクトやそのラインナップで考えるのではなく、エコシステムにおける立ち位置を明確にし、そこに向けた戦略を持つことで、開発リソースを最適に配分し、市場変化に先んじた価値提供を実現すること重要です。

今回も、SDV を例にとってプロダクトのソフトウェア化に対応する基本方針を解説します。前回紹介した以下の5つです。

図1 SDV ソフトウェア開発における基本方針

1. SDV エコシステムにおける立ち位置の明確化

SDV エコシステムのどの領域で独自の高付加価値を発揮できるかを、車両の機能ドメイン(例:インフォテイメント、ADAS、セキュリティなど)と技術レイヤー(例:アプリケーション、ミドルウェア、ハードウェアなど)の2軸で明確に定義します。この明確にした立ち位置こそが、リソースを効果的に投入し、競合との差別化を図るための大前提となります。

図2 SDV エコシステムにおける立ち位置の明確化

SDVエコシステムを車両機能ドメインとアーキテクチャ・レイヤーという2軸でとらえ、どの領域で独自の価値を提供できるかを左図の様なフレームワークで明確にすることで、立ち位置を明確にすることができます。

車両機能ドメインは、インフォテイメント、ADAS、サイバーセキュリティ、OTA管理など、各機能やサービスにおける市場ニーズや技術要求を示しており、分野ごとに求められる品質・性能および顧客の期待から、どのドメインに注力するのかを判断するのです。アーキテクチャ・レイヤーは、アプリケーション、ミドルウェア、フレームワーク、ハードウェアといった技術階層を示しており、各層での機能の抽象化や統合の観点から、どのレイヤーで独自の高付加価値を発揮できるかを判断します。

この2軸の組み合わせにより、SDV エコシステム内で自社がどの領域で競合他社と差別化し、持続的な成長を実現できるかという基盤を決定します。

2. 特定サプライヤーへの依存リスクの低減

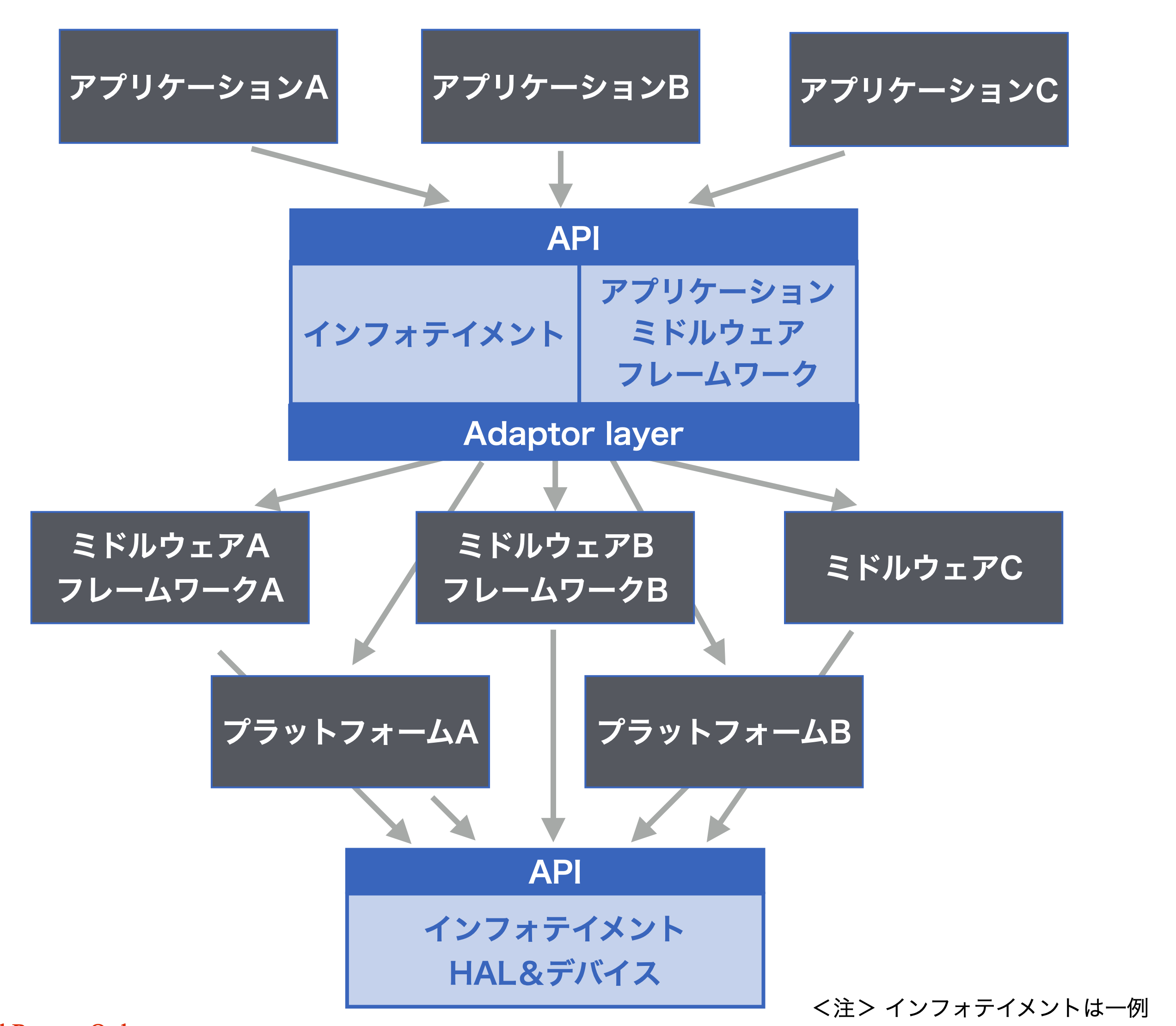

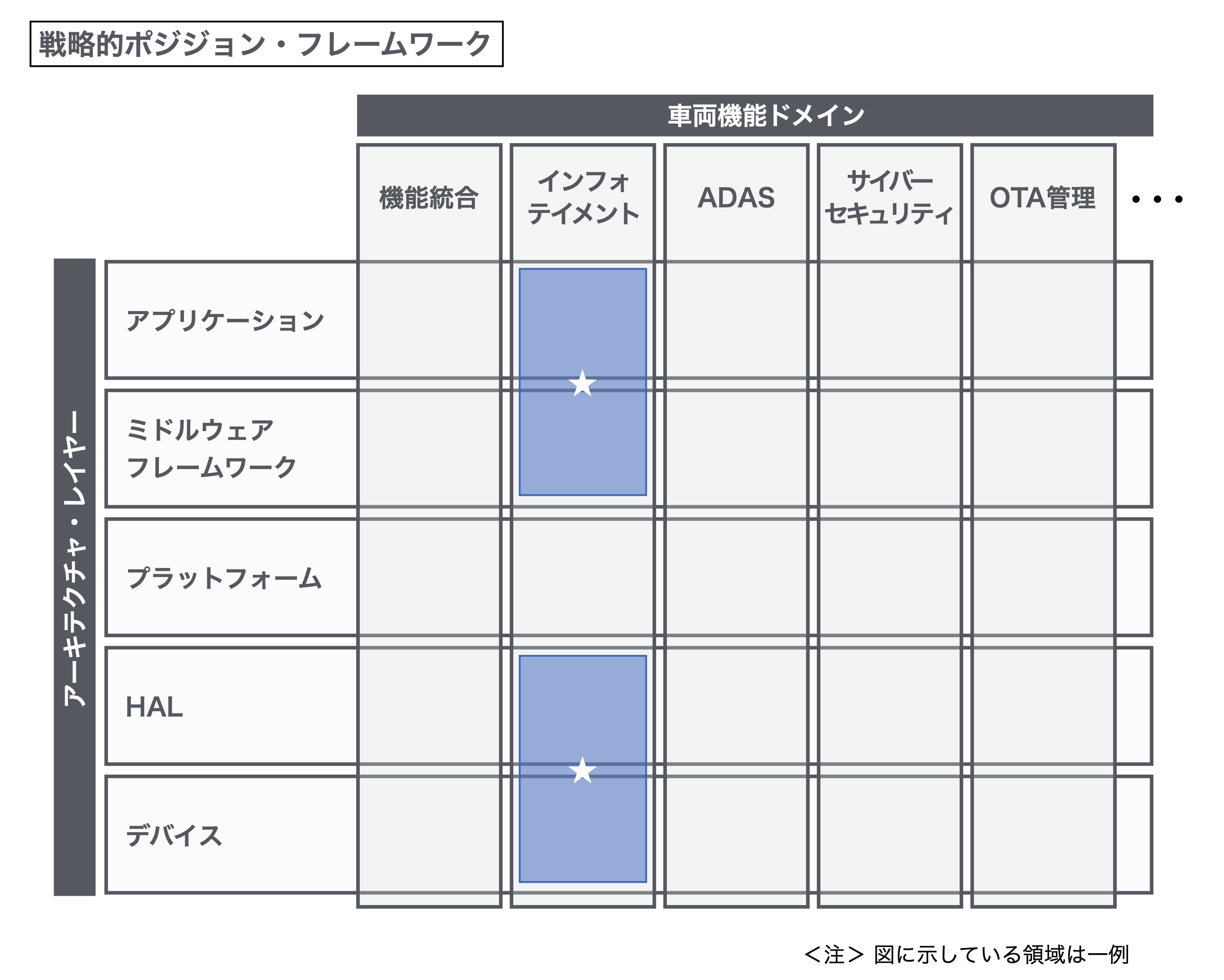

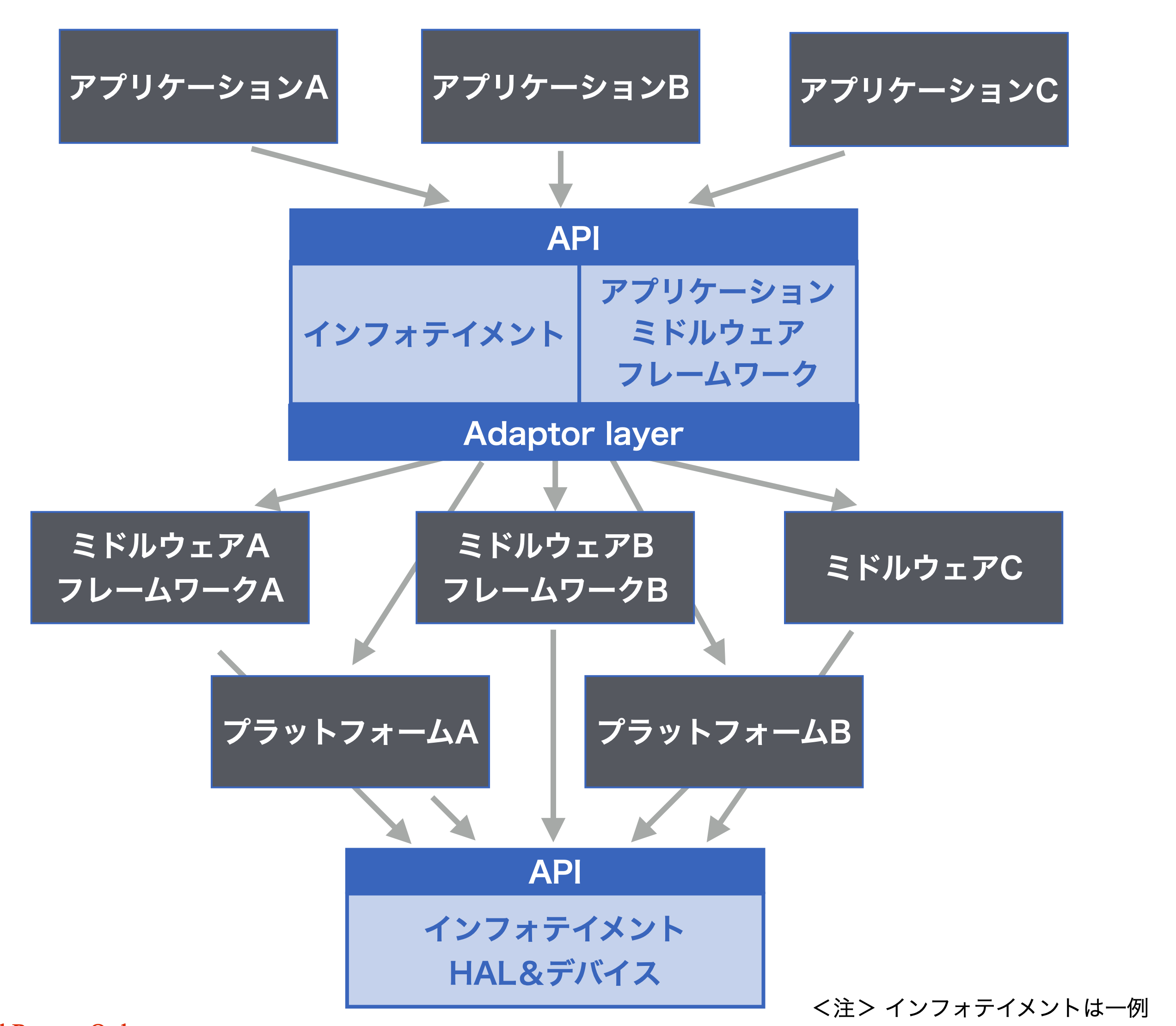

OEM からの依頼・要求の変更や、採用するプラットフォームやミドルウェアなどの制約や仕様変更の影響が増大するといった課題に対応・適応できる戦略を採る必要があります。多くのプレイヤーが存在し、今後の進展が不確定な SDV エコシステムでは、従来の垂直統合型の供給モデルではなく、柔軟なインタフェース(API)とアダプター層を通じて、複数のサプライヤーのサービスや技術を統合する仕組みを構築するのです。

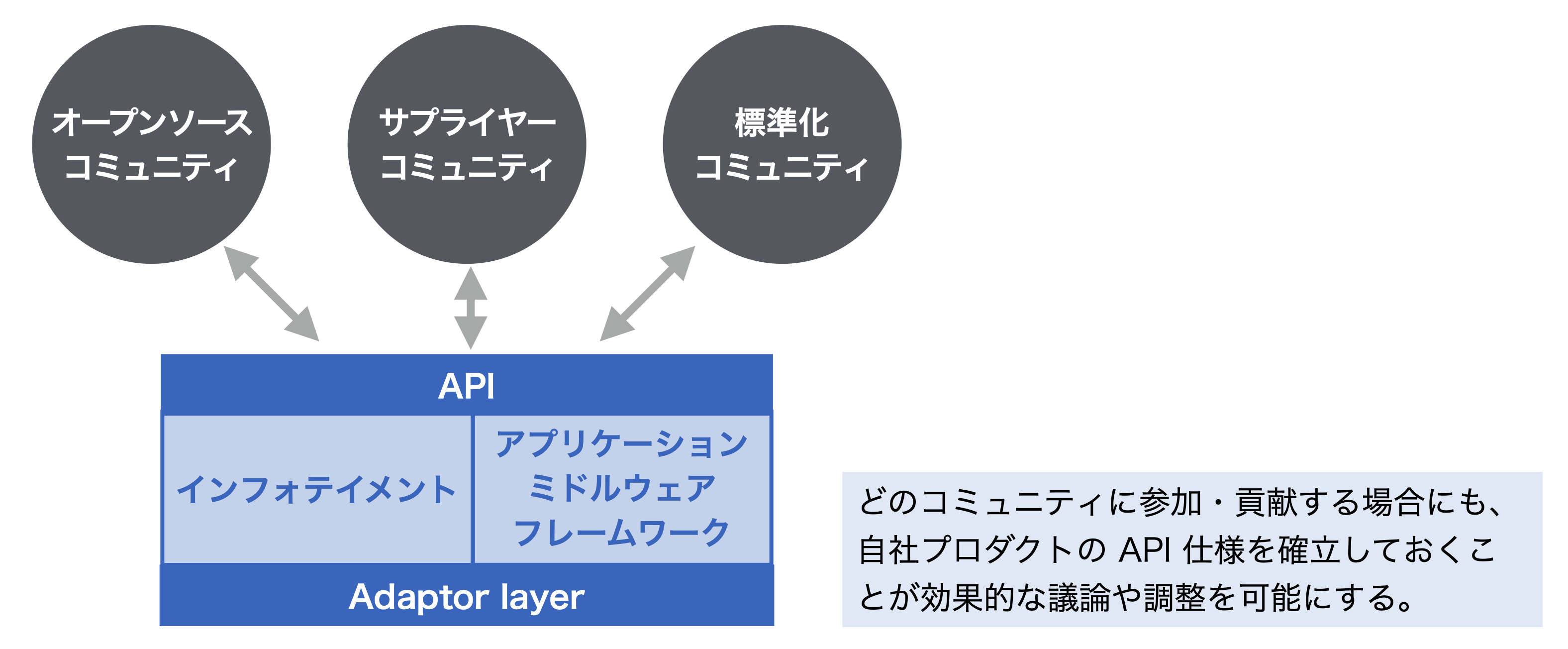

図3 特定サプライヤーへの依存リスクの低減

この仕組みは、提供する領域において、自社サービスのオープンな API を定義し、その利用を推進することで、複数の OEM やプラットフォーム・サプライヤーなどとの連携や接続性を確保するとともに、デファクトスタンダード化を目指すことを可能にします。そして、提供する機能領域が利用する他社のプラットフォームやミドルウェアに対しては、利用するサービスの API を抽象化・統一化するアダプター層を用意することで、特定のサプライヤーへの依存リスクの低減、技術仕様変更に伴う柔軟な対応や代替調達などを可能にします。

具体的には、自社サービスのオープンな API を定義し、その利用を推進することで、複数の OEM やプラットフォーム・サプライヤーなどとの連携や接続性を確保し、デファクトスタンダード化を目指します。並行して、他社プラットフォームやミドルウェアを利用する際には、アダプター層(コンポーネント同士の接続を仲介し互換性を持たせる層)を設けて利用サービスの API を抽象化・統一化することで、特定のサプライヤーへの依存リスクを低減し、技術仕様変更への柔軟な対応や代替モジュールの採用を可能にします。

3. 開発スピードの強化

SDV におけるソフトウェア開発は、短期間で高品質なリリースと、目まぐるしい変化への柔軟な対応が要求されます。これを実現するためには、単に仕組みやツールを導入するだけでなく、組織文化を変える総合的なアジャイル化を図ることが不可欠です。

アジャイル開発手法(テスト駆動開発の徹底導入、ショートサイクル開発)、DevOps と CI/CD の高度化(実装工程も含めた開発工程全体の一貫した自動化)、そして共通資産の効率的な運用と個別プロダクトの迅速な展開により、市場投入までのリードタイムを大幅に短縮します。以下はその一例です。

- (1) アジャイル開発の推進

・TDD 定着:テスト駆動開発(TDD)の徹底導入により、実装工程でのアジャイル化を定着させる。ショートサイクル

・開発:スプリントやイテレーションの運用を通じて、ショートサイクルの機能リリースを実現する。

- (2) DevOps と CI/CD の高度化

・テストスクリプト蓄積:ユニットテストを含めた自動化により、テストケースを体系的に蓄積しテスト充足性を高める。

・自動化:ビルド、テスト、デプロイの流れを徹底的に自動化し、ヒューマンエラー削減とリリースサイクル短縮を目指す。

- (3) 共通資産の活用による個別プロダクト開発の効率化

・共通資産からの派生開発:統合ソフト構造を元にした共通資産から、各プロダクトを派生させる仕組みを整備する。

・開発リードタイム短縮:共通資産からの派生による個別プロダクトの迅速な展開により、市場投入までのリードタイムを短縮する。

- (4) 組織文化の遷移とスキル向上

・トップダウン推進:経営層の支援により、アジャイルや DevOps や共通個別体制などに適応した組織文化に遷移する。

・技術と意識の両軸スキルの向上:実践を通じた現場メンバーの技術面、意識面のスキル向上を計画・実践する。

- (5) グローバル開発拠点の連携

・グローバルの連携強化:世界各地にある開発拠点間での情報共有や開発環境整備を通じた協力体制を確立する。24時

・間体制の実現:異なるタイムゾーンを活用した連携により、24時間稼働可能な開発体制を整備する。

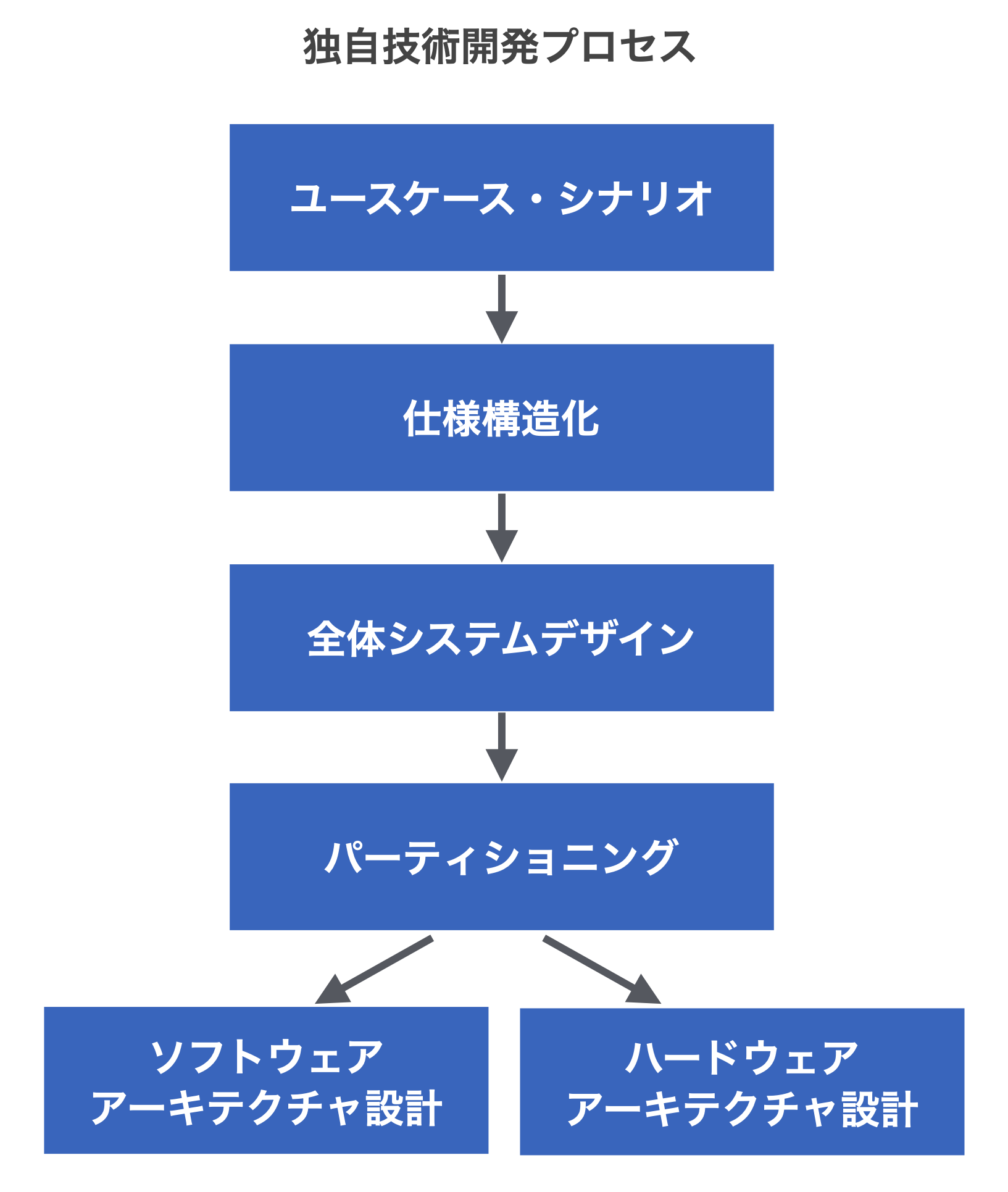

4. 差別化領域となる独自技術の強化

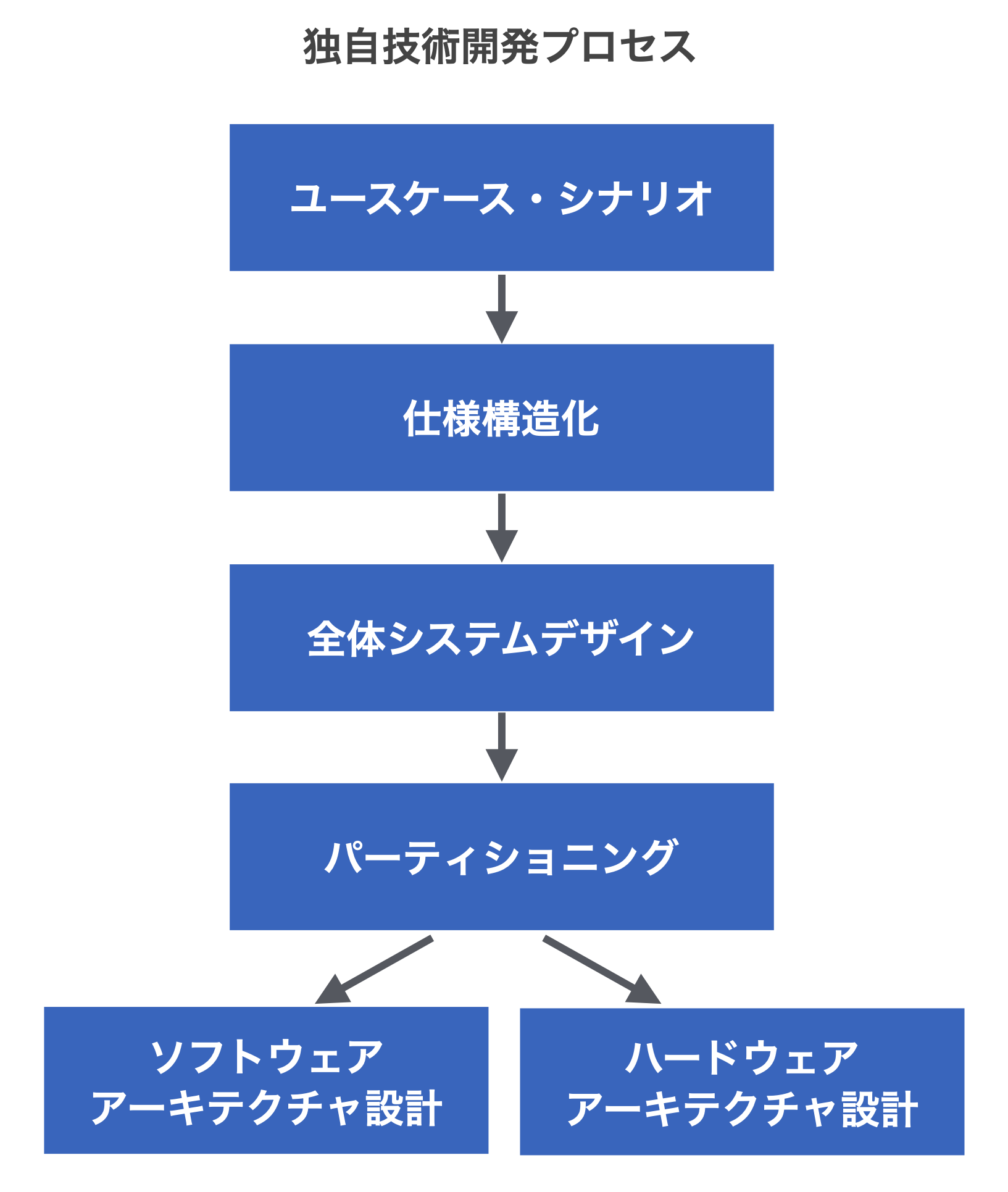

SDV エコシステムでの競争優位性を確立するためには、独自のハードウェアとソフトウェアの総合的な技術とノウハウを最大限に活かし、顧客に高い付加価値を提供する独自機能やサービスの開発を強化することが重要です。顧客価値を提供するユースケースとシナリオを起点に、ハードウェアとソフトウェアを融合させた独自機能を開発するプロセスを確立します。

図4 差別化領域となる独自技術の強化

独自技術強化のためには、顧客に独自の高付加価値を提供できるサービスや機能となるユースケースとシナリオを設計した上で、具体的な仕様を構造モデルで表現することがポイントとなります。この仕様構造モデルを元に、以下のような観点で具体的な要素技術開発を行うことで、効率的・効果的な独自機能の開発を進めることができるようになります。

- ハードとソフトによる独自機能

- 機能・UI/UX・サービスの総合価値

- データ活用による価値提供

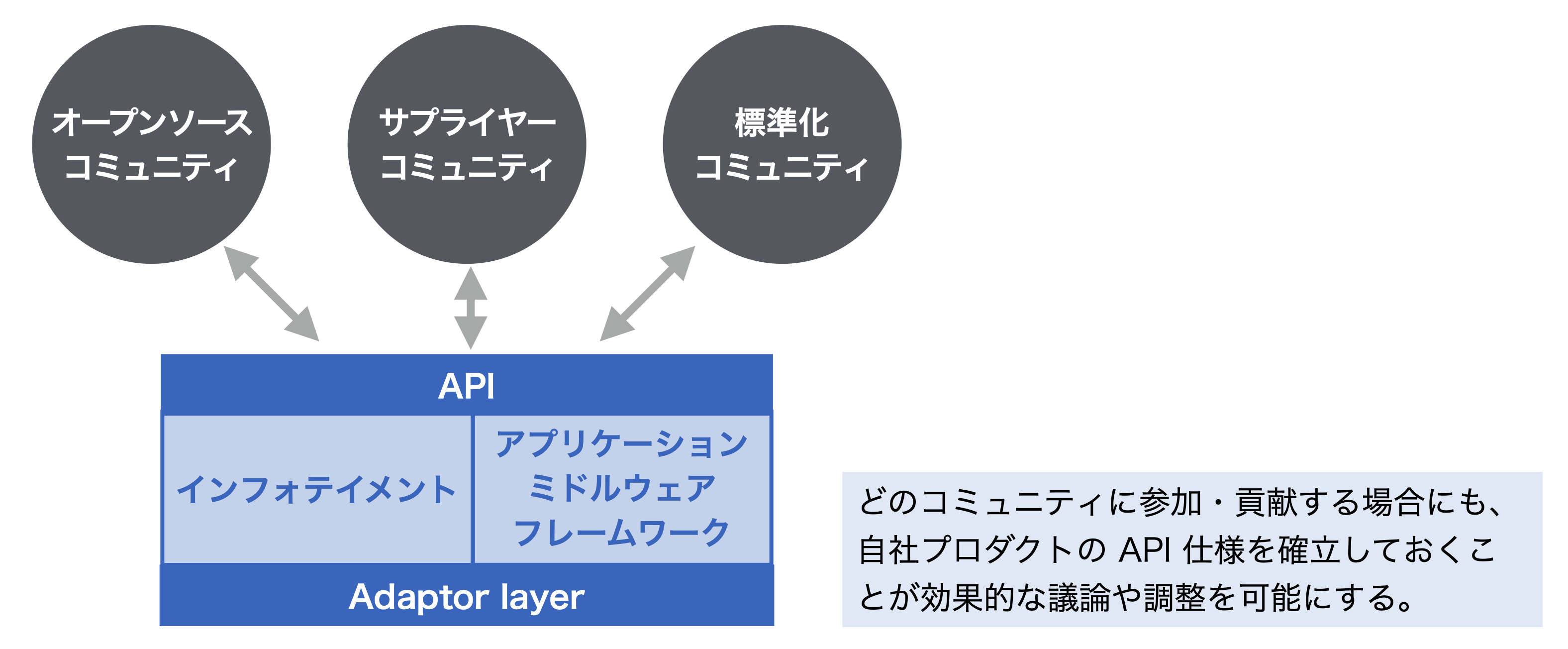

5. 主要サプライヤーとのパートナーシップ構築

不確定要素の多い SDV エコシステムにおいて、単独での技術革新や市場開拓には限界があります。主要サプライヤーやオープンソース・コミュニティとの連携を強化し、共同開発や標準化活動に積極的に参加することで、エコシステム全体での技術革新への早期追従と促進を図ることが重要です。さらに、前述の各基本方針は、エコシステム内で主導的な役割を果たす基盤を構築する上でも極めて重要なものとなります。

図5 主要サプライヤーとのパートナーシップ構築

サプライヤー・コミュニティに対しては、自社領域に関係する主要サプライヤーに焦点を当て、彼らの動向を把握して上で戦略的連携や共同開発の実現を図ります。標準化コミュニティに対しては、業界標準や規格策定の関係者との連携を強化し、共同開発や標準化活動に積極的に参加することで、エコシステム全体での技術革新への早期追従と促進を図るとともに、エコシステム内で主導的な役割を果たす基盤を構築します。そして、オープンソース・コミュニティに対しては、業界の技術動向を把握し、その技術習得の機会や開発の協力体制を構築することを図ります。

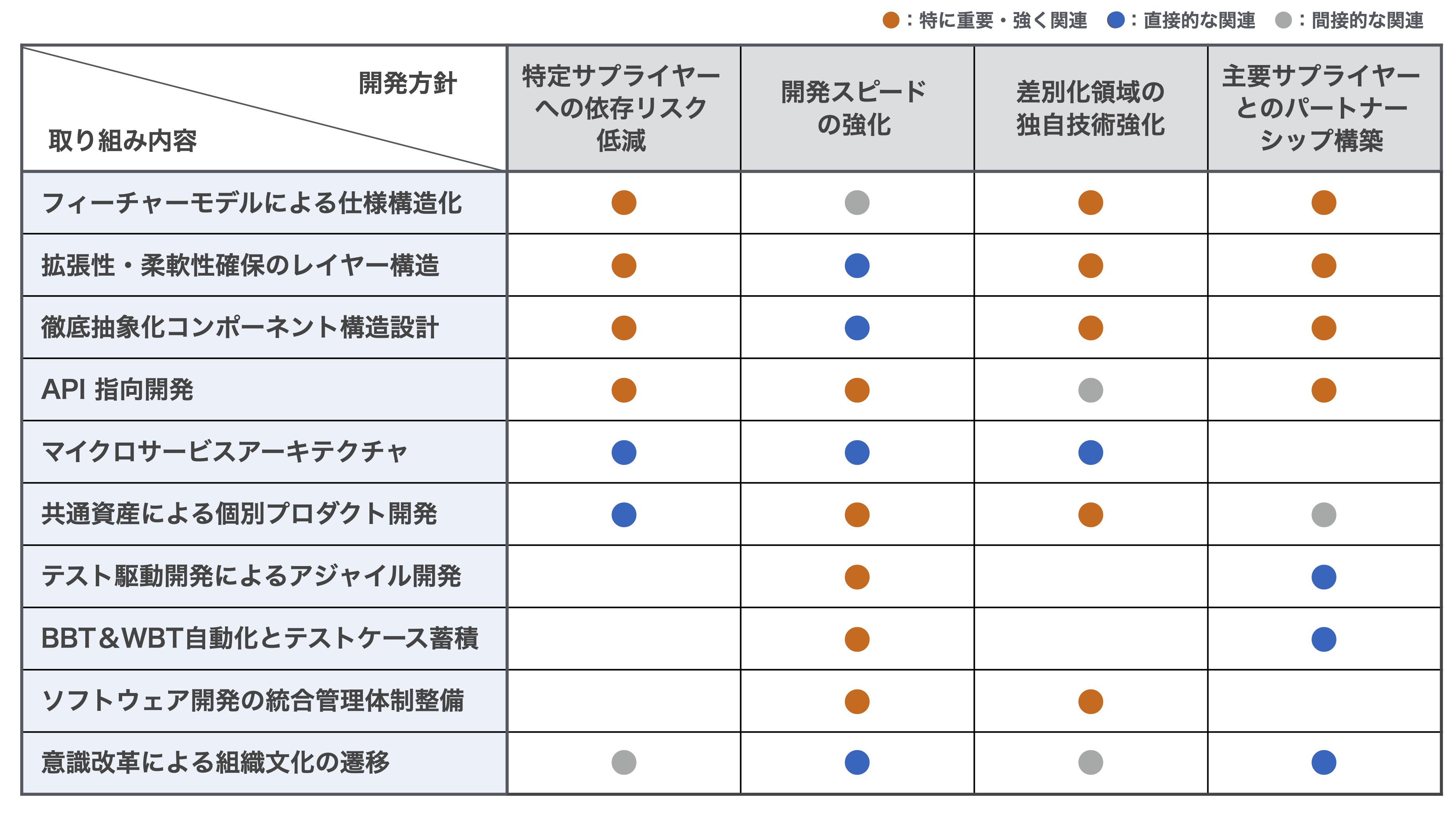

【SDVソフトウェア開発改革の取り組み】

これらの基本方針に基づき、SDV 対応ソフトウェア開発を実現するための具体的な取り組みを紹介します。開発プロセス、開発環境、組織体制、そして個々人のスキルといった多岐にわたる側面からシステマティックにアプローチすることで、総合的な変革を実現します。

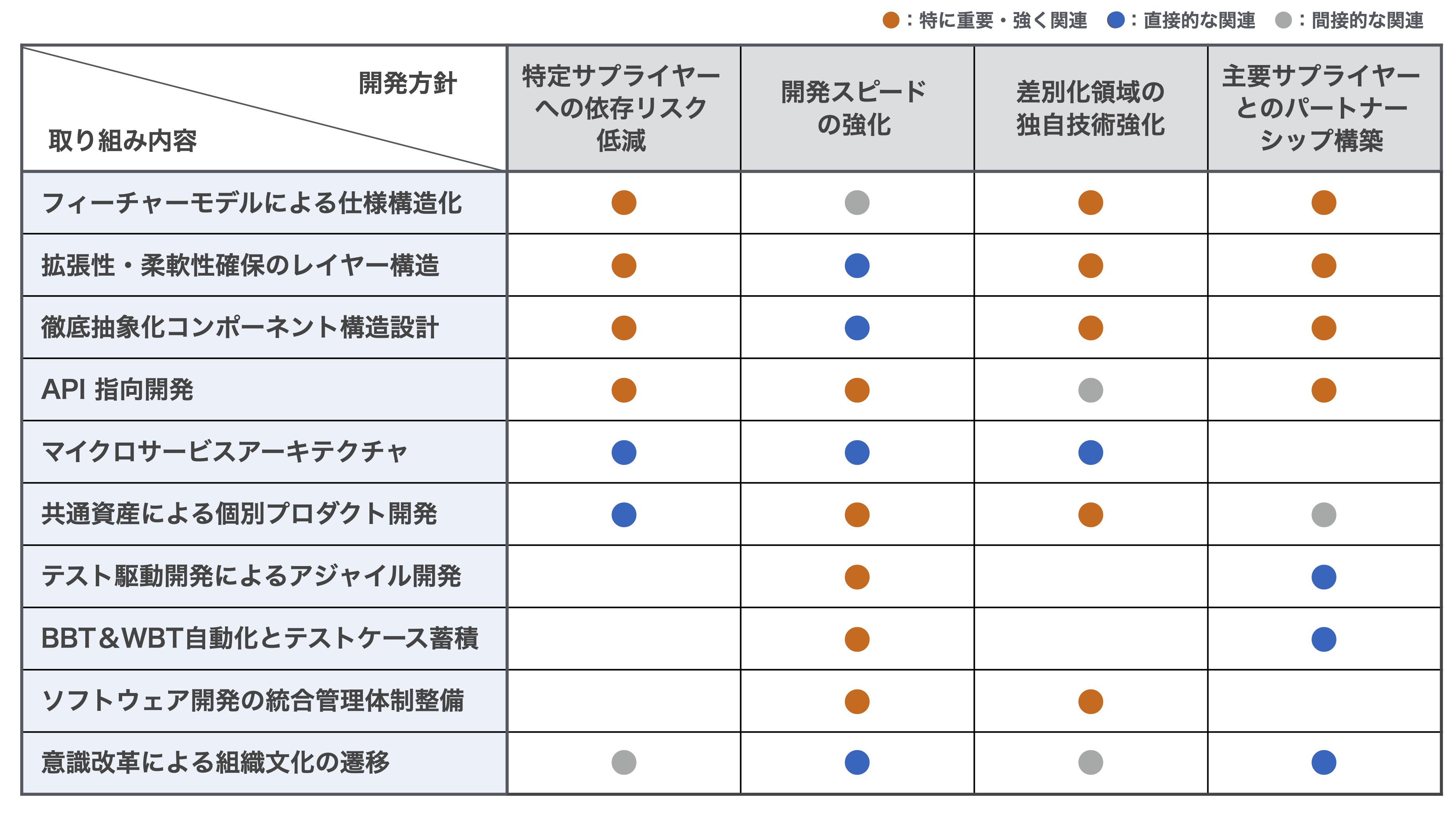

以下の表は、各基本方針と、それを達成するために必要な具体的な取り組みをマッピングしたものです。必要なソフトウェア開発改革が、一貫した基本方針に基づいて進められることが認識できると思います。

図6 取り組みの概要

この表に示されるように、必要となるソフトウェア開発改革は、特定の技術導入に留まらず、開発プロセス、スキル、そして最も重要な「組織文化」の変革を伴います。特に、管理者から現場の技術者まで、すべての関係者のスキル向上とマインドセットの変革が、これらの取り組みを成功させるための鍵となります。

車載機器メーカーの多くは、すでに SDV 対応のための取り組みを進めているかと思いますが、改めて基本方針や取り組み内容を検討する参考になれば幸いです。そして、これからSDV 対応の車載機器の開発に取り組む組織においては、基本戦略を策定する参考になればと思います。さらに言えば、この SDV で起きている変革は、やがて他の製品分野にも波及し、「ソフトウエア定義プロダクト(Software Defined Product)」として同様の変革を迫ることになると考えられます。これらの取り組みは、決して容易なものではありませんが、20 年以上にわたって製品開発の現場を見て支援させていただいてきた経験から間違いなくいえるのは、変化に立ち向かう組織こそが、次の時代の成功を手にするということです。

次回以降、これらの取り組みの詳細と実践方法について、事例とともにお伝えする予定です。