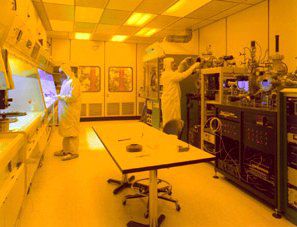

前回は、現場診断・指導から見えるものを解説しました。今回は、クリーンルーム用清掃治具についてです。クリーンルームの中で使用する清掃用具は、集塵設備やモップ等があります。また、作業台や設備、製品の拭き取り作業としては、クリーンワイパー等があります。この他、設備の細かいところや隙間などは、綿棒やクリーンスティック等と呼ばれる先端の形状を工夫した治具があります。

前回は、現場診断・指導から見えるものを解説しました。今回は、クリーンルーム用清掃治具についてです。クリーンルームの中で使用する清掃用具は、集塵設備やモップ等があります。また、作業台や設備、製品の拭き取り作業としては、クリーンワイパー等があります。この他、設備の細かいところや隙間などは、綿棒やクリーンスティック等と呼ばれる先端の形状を工夫した治具があります。

1.清掃治具

綿棒タイプの清掃治具は、製品の表面や設備の製品加工エリアの清掃などに使う場合が多いと思います。現場診断の時、これら清掃用治具も良く見るようにしています。

今まで遭遇した例では、安価という理由で、綿棒をホームセンターで購入したり、製品を傷つけないよう軟らかいタイプが欲しいと言って、薬局で乳幼児向け綿棒を購入しているところもありました。綿は短繊維ですから、繊維の長さが短く、拭き作業で抜け落ちるものがあります。これが静電気等で製品に付着したり、隙間に入り込む場合があります。

クリーン資材メーカーのカタログや、営業マンから実際に話を聞くと繊維が抜けにくかったり、長繊維のものが用意されているなどの情報を得ることが出来ます。どうしても適切な物が無い場合は、営業マンに相談することも良いでしょう。クリーン資材メーカーの方は色々な企業を回りますので、情報は沢山持っています。探してくれたり、試作品を作ってくれる場合もあります。クリーン資材のメーカーも、設備メーカーなどと同じように、安易に工場に入れてもらえないので、推測や客先の要望により治具を開発しているところがあります。つまり情報が沢山欲しいんですね。 要求されるものを試作、試用してもらい商品化に繋げて行くと言うことです。

ほんとに狭いところを作業する場合、爪楊枝を使っているところもありました。これも木材加工品ですからゴミが出ます。おまけに、普通紙に爪楊枝と印刷されたものが容器に張り付けられている場合もありました。こういうものを使用するのは特異(使用場所、方法)なケースですから、該当するような治具は一般には製造、販売されていないものが多いと思います。ただし、先述のようにクリーン資材メーカーに相談すると、似たようなものを扱っていたり、見つけて来てくれる場合があります。形状を色々用意してあるメーカーも有ります。相談してみると良いでしょう。

適したものが無い場合は、自分たちで作成してみるのも良いものです。専用治具が出来ます。

2.清掃治具作成事例

私が長く通っていた中国、蘇州の工場では、クリーン化担当が現場の作業者と相談しながら、その作業に合った清掃治具を作っていました。それらの治具は、その作業にのみ使うようにし、名前が付けられ作業標準にきちんと盛り込まれていました。標準化ですね。

清掃治具は、自分たちの作業や方法など、独自の部分が多いので、それに合わせ、実際に扱うメンバーが試作し、完成度を高めて行くと良いでしょう。色々なアイデアが出て来ると思います。

ある会社で指導した時、作業台の上に乾燥炉が置いてありました。乾燥炉には足がついていて、作業台との間に3㎝ほどの隙間がありました。その隙間を覗いたところゴミが堆積していたので、懐中電灯で照らし、周囲に集まった管理監督者や作業者にも見てもらいました。こんなところにもゴミが溜まるんですねと言いながら、その凄さにびっくりしていました。

こういうところはどんな風に清掃すれば良いかと聞かれ、例えば雑巾を用意して、長い棒で一方へ押してゴミを出してしまいましょう。そして乾燥炉の周囲を目張りするなどすれば、ゴミが入らなくなりますね、と言う回答をしました。

しばらくして、またその現場に入ったところ、乾燥炉の近くの壁に、発表の時などに使う差し棒のようなものが吊るしてありました。この先端は、スコップの先端のような形状をしていて、そこには、隙間清掃棒と表示されていました。これは何ですかと聞くと、作業台と乾燥炉の隙間を清掃する治具でした。先端にワイパーを巻いて、奥の方は伸ばして使うというわけです。

先日の指導の時に、遠くで見ていたパートさんが、ホームセンターを幾つも...