膨潤という「分子レベルの出来事」が、私達の等身大の日常生活に測り知れないリスクをもたらすことがあります。今回は、この「膨潤」について解説します。

1. 膨潤とは

膨潤とは、ゲル状態でゲルが液体を吸収して体積が増大することを言います。膨潤を分かりやすく知る為に、事例で見てみましょう。

(1)機械製造と膨潤

小型トラック・バスにおいて、戻り側燃料ホースの材質が不適切なため、車両洗車時等に使用される化学物質により、燃料ホースが「膨潤」するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースの接続部が外れて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

ここで「燃料ホースの材質が不適切」の部分が「膨潤」で起こる事象を想像させます。すなわち、次のような事象を「膨潤」は引き起こすのです。

- 密閉度が必要な箇所で使用部品のサイズが大きくなり設置箇所に合わなくなる、密閉性が低下する。

- 密閉度が必要な箇所で使用部品の強度が下がり破損する、異物として混入する。

- 使用部品の交換サイクルが短くなり、コストが高くなる。

このため、使用部品が他の化学物質との関係で膨潤するかどうかを含め、他の化学物質との相性を検証することが重要です。

(2)半導体製造と膨潤

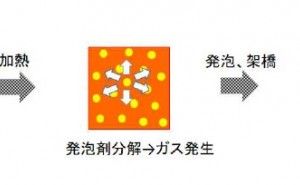

この膨潤が半導体生産において、架橋反応による感光機構を使っているネガレジストで、解像性を低下させる要因となっています。近年では、溶解性にすぐれたフェノール樹脂を用いたり、容易に高架橋密度をえられる化学増幅レジストなどにより解像性にすぐれたネガレジストが多数提案されて、膨潤に対処しています。

2. 膨潤がもつリスク

ここでは、膨潤がもつリスクについて考えましょう。

(1)膨潤、困難なリスク検証

ポリマーと溶解力のある液体が接触したとすると、相互に拡散し合いポリマー分子は溶媒へ溶媒はポリマー中へ浸潤します。しかし、分子量が小さいため溶媒の拡散速度は、ポリマーの拡散速度より速いのです。これが膨潤がもつ「分子レベルの出来事」で、おおきなリスクになります。ガラス状ポリマーなら、溶媒は可塑化作用として働き、ポリマーの分子運動が増します。拡散速度は溶媒の種類、濃度によるので、さらに困難なリスク検証となります。

当然のことながら、高分子の種類やガラス転移点の上か下かによってもこれらの性状は変わり、屋外であると紫外線や温度湿度などの劣化外力の変化によって性能の低下も生じ、耐久性の検討が必要になります。

(2)膨潤で劣化した高分子

劣化した高分子に対して通常は何を見るかというと色の変化です。しかし、色の変化というのは、要するに発色団系の分子が生成されるというだけであって、必ずしもバリア性が低下するわけではありません。

色が変化しないからといってバリア性が維持されているわけでありません。むしろ色がそのままでバリア性が大きく低下することもしばしばあります。目視して大丈夫なら、性能も大丈夫。というのは、医者が「見た目大丈夫だから心配はないです」という診察をしているようなのに近いのかもしれません。

3. 耐油性の良いゴムとは(膨潤と劣化)

耐油性の良いゴムは、分子構造に依存する所が大きいのですが、同じ材質においてもグレードによって耐油性は変わります。配合する可塑剤では、ゴムは膨潤と体積減少が並行して起きます。市場でリスクになるのはオイルによる膨潤や体積減少によって、硬度変化・寸法変化が生じた場合です。

ゴムが膨潤して劣化するという現象は、分子間に油が入り込む現象で、極性が異...