1.技術戦略の位置付け

まず戦略という言葉自体抽象的ですが、元来軍事用語で「敵に勝つための大局的(総合的)な方法」です。経営用語として定義するならば「中長期的(大局的)な企業活動の方向性」といえます。図1に示す企業における方針展開の構造においては、半永続的な「企業理念」に基づき、短期的な業務効率を上げる「実務戦術」を設定するための中間的な位置付けになります。

(図1)方針展開の構造

大企業であれば企業内に複数の事業がありますから、企業戦略に沿って事業ごとの戦略を設定したり、技術部、生産部、知財部といった機能ごとの戦略を策定する場合もあるでしょう。技術戦略は企業戦略に従って研究/開発/設計といった技術関連部門が策定した機能戦略です。

2.戦略策定の流れ

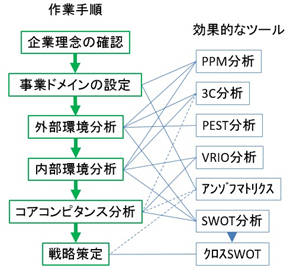

技術戦略に限定せず、一般的な戦略策定の流れは図2のようになります。まずは図1の上位方針である企業理念を確認し、中期的な事業ドメインを設定しつつ、社内外の環境を分析し、その結果としてコアコンピタンスを考慮しながら戦略を決めていきます。その際に右列に挙げるような分析ツールがありますので、適宜利用することでより合理的に進めることができます。

(図2)戦略策定の流れ

技術戦略も同様に、この手順とツールを使って方向性を検討していくことになりますが、次に挙げるように実行は容易でありません。

3.技術戦略策定の難しさ

延岡[1]によれば、技術経営は①時間軸が長いことと、②付加価値創造の入出力関係が複雑なことから、不確実性が高いという難しさがあります。ここでは技術戦略に関して、策定の難しさを次のように整理してみます。

① 競合情報を知りにくい:他社との差別化を前提とするならば、最新の技術を扱うことになりますが、その分野で競合他社の動向は機密とされることが多く、知ることが容易ではありません。図2に挙げた3C分析の「競合(Competitor)」との比較が難しいのです。

② 技術の価値判断が難しい:競合情報だけでなく、先進的であるほど、自社で保有する技術を製品化した時の価値判断が難しく、評価できません。製品価値は、要素技術だけでなく、それと組み合せる他の技術やデザイン、マーケティング、さらには時流などで大きく変わるからです。

③ 評価指標が難しい:前項と関連しますが、販売部門は売り上げ、利益という財務指標、生産部門はQCD(品質、原価、納期)という絶対的な指標があるのに対して、技術部門は評価軸が多岐に渡り、その組み合わせと目標の設定が非常に難しいのです。

4.VRIO分析

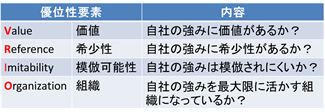

VRIO分析は図2に例示したツールの中では、比較的認知度が低いので、ここで説明します。

この分析は、自社の(他社でも良いですが)競争力を評価する時に利用し、競争優位性を図3のようにV・R・I・Oという4つの要素に分解して下に行くほど競争力が強いと判断します。

(図3)VRIO分析

① 価値(Value):例えば自社が極めてニッチな技術を世界で唯一持っているとしてもその技術が売り上げに全く寄与しないものであれば競争力として評価できません。直接でも間接でも構わないので、経済的に価値があることが最低条件です。

② 希少性(Reference):たとえ自社技術に大きな経済価値があったとしても、他社が同じ技術を持っていたならば競争優位性が大きいとはいえません。技術が同等であれば、価格競争になって利益率が低くなりがちだからです。

③ 模倣可能性(Imitability):たとえ希少な技術を持っていたとしても、簡単に真似、追従できるものでは優位性が小さいといえます。需要が少ないうちは希少性によって市場を独占していても、それが大きくなった段階で多くの競合が参入してくると考えられるためです。知財権などにより模倣への障壁を確保しておく必要があります。

④ 組織(Organization):前記希少価値が単なる技術ではなく、組織的な能力である場合は極めて模倣が難しくなります。長年の行動/思考の繰り返しで「社風」に昇華していれば、他社が簡単には追いつけません。

自社をこのVRIOで分析してコアコンピタンスを設定し、その優位性をベースに技術戦略を策定することが重要です。

5.戦略策定の事例

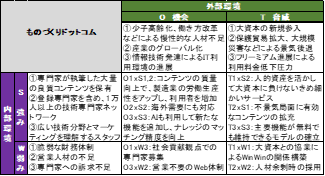

最終的にクロスSWOTを使って当社の戦略を検討した事例を図4に示します。あくまで事例であり、また技術戦略というより事業戦略になってしまいました。

(図4)クロスSWOTを使った事業戦略のサンプル

初めに外部環境としての機会(Opp...