いくつかのサブ・プロジェクトから構成される大きなブログラムが終了しました。そこでいつものようにレッスンズ・ラーンド(Lessons-Learned: 学んだ教訓)をまとめることになり、そしていつものように僕がその取りまとめを行いました。レッスンズ・ラーンドは広く行われているため、インターネットを使えば多くの情報を簡単に入手することができます。そこでここではレッスンズ・ラーンド自体について解説することはせずに、むしろレッスンズ・ラーンドをどのように進め(プロセス)、どのように教訓や知識を抽出し(分析)、どのように今後のプロジェクトに活かすのか、ということを中心に解説します。前回のその1に続いて解説します。

3. レッスンズ・ラーンドの分析

前の定型化フェーズで、一つ一つレッスンズ・ラーンドを読み、問題内容の理解が進んでくると、そのプロジェクトが抱えていた問題の全体像がぼんやりと見えてきます。個々の問題の内容やその根本原因の数や種類も分かってきます。そしてそれらの問題をもたらした根本原因が発散しているのか、それともいくつかの根本原因に収束するものなのかが、感覚として掴めるようになります。

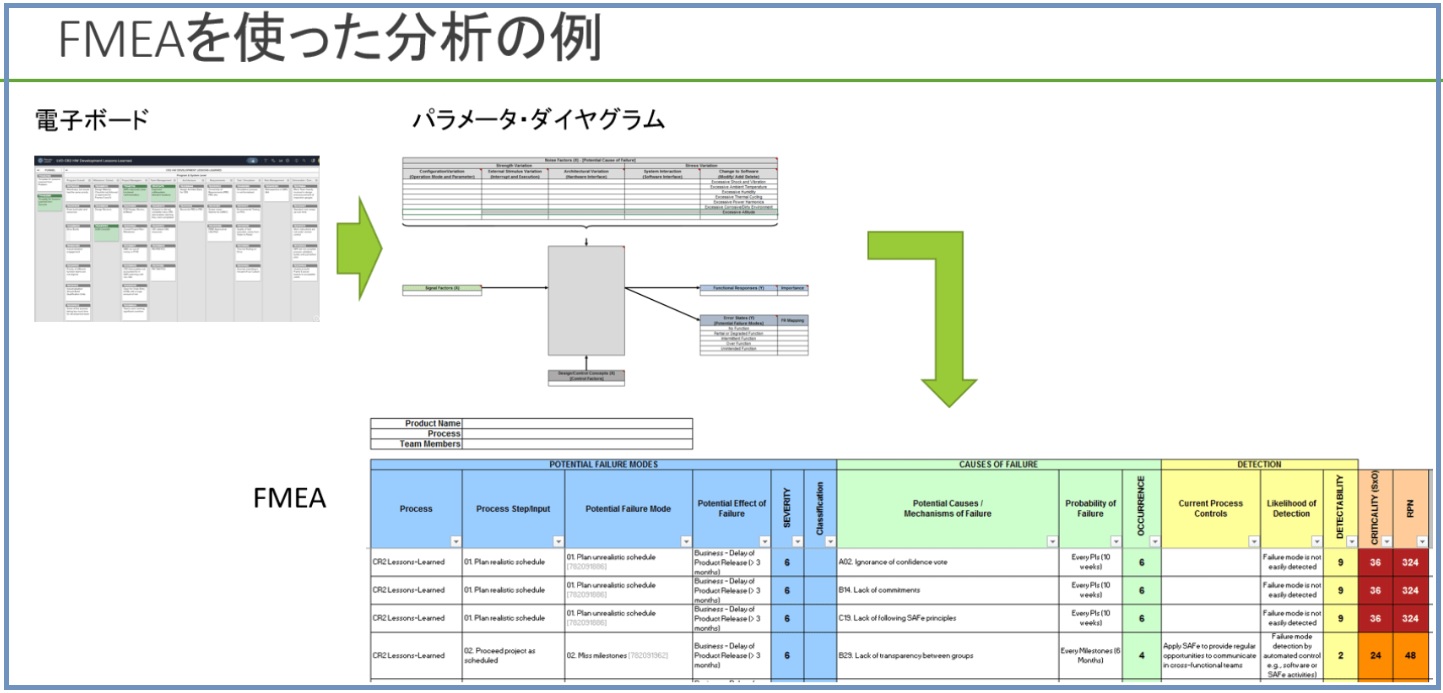

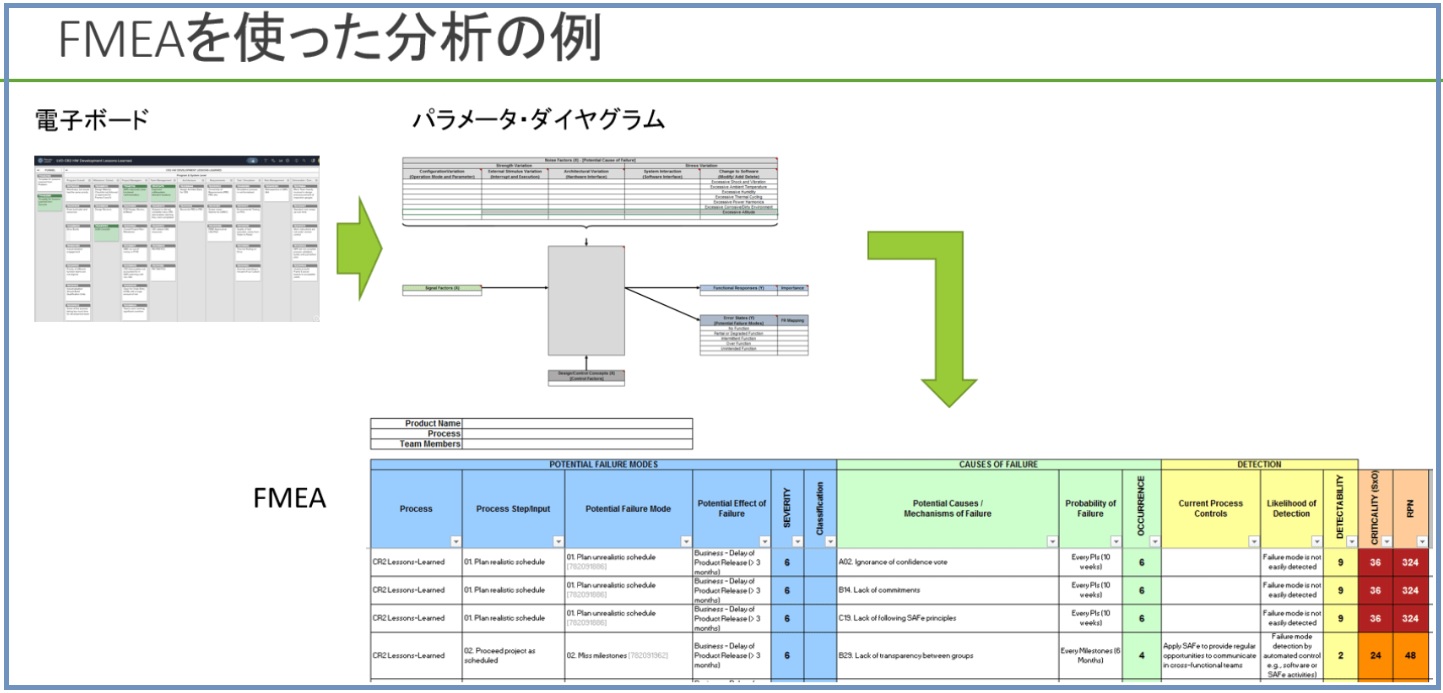

(1) 根本原因が発散していると感じられる場合の分析

この場合、様々な根本原因が複雑に絡み合って色々な問題を引き起こしていたと考えられるので、その対策も多岐に渡ることが予想されます。時間やリソース、コストなどの制約から、多岐に渡る対策をいっぺんに施すことはできないので、分析フェーズでは優先順位付けを目的にします。

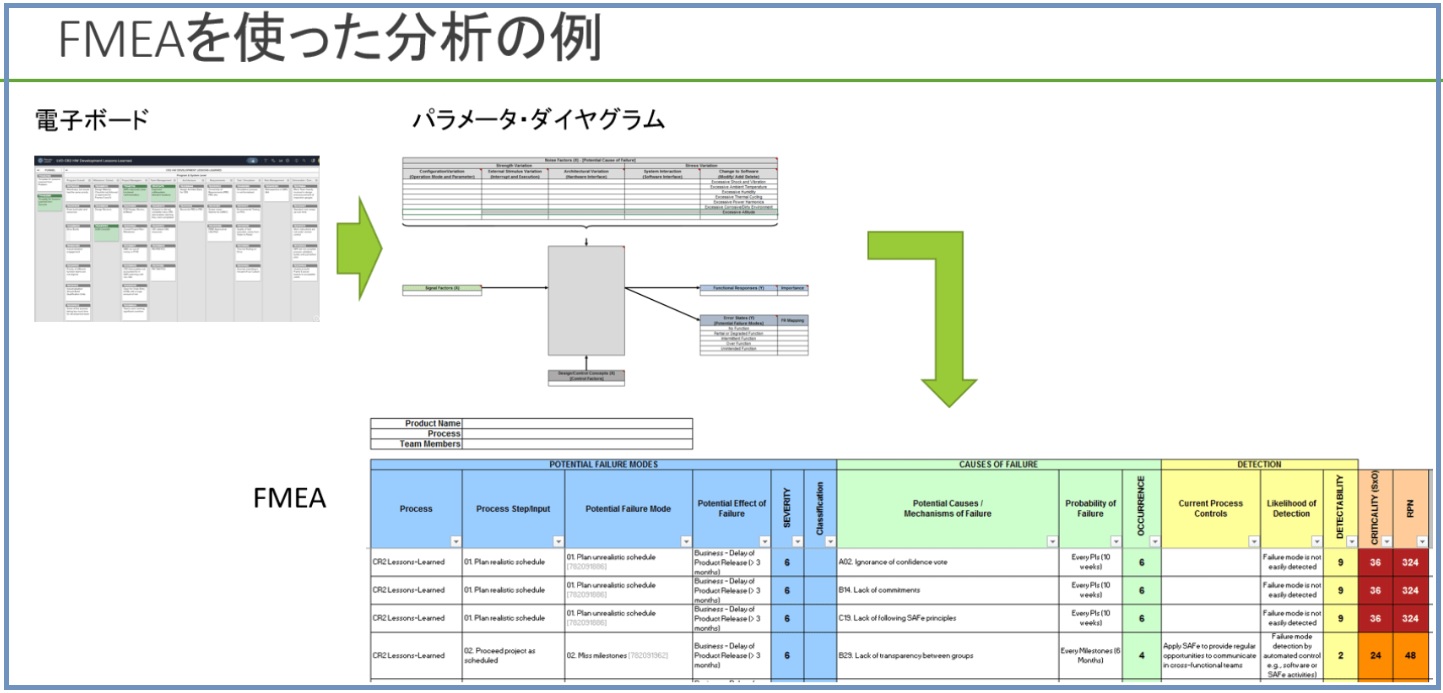

問題の重要度、根本原因が発生する頻度、現プロセスによる問題の検出力、などの評価項目を使って優先順位付けを行うためにはFMEAが最適です。そのため根本原因が発散していると感じられる場合は、FMEAを使って最もリスクの高い問題や根本原因を探っていきます。

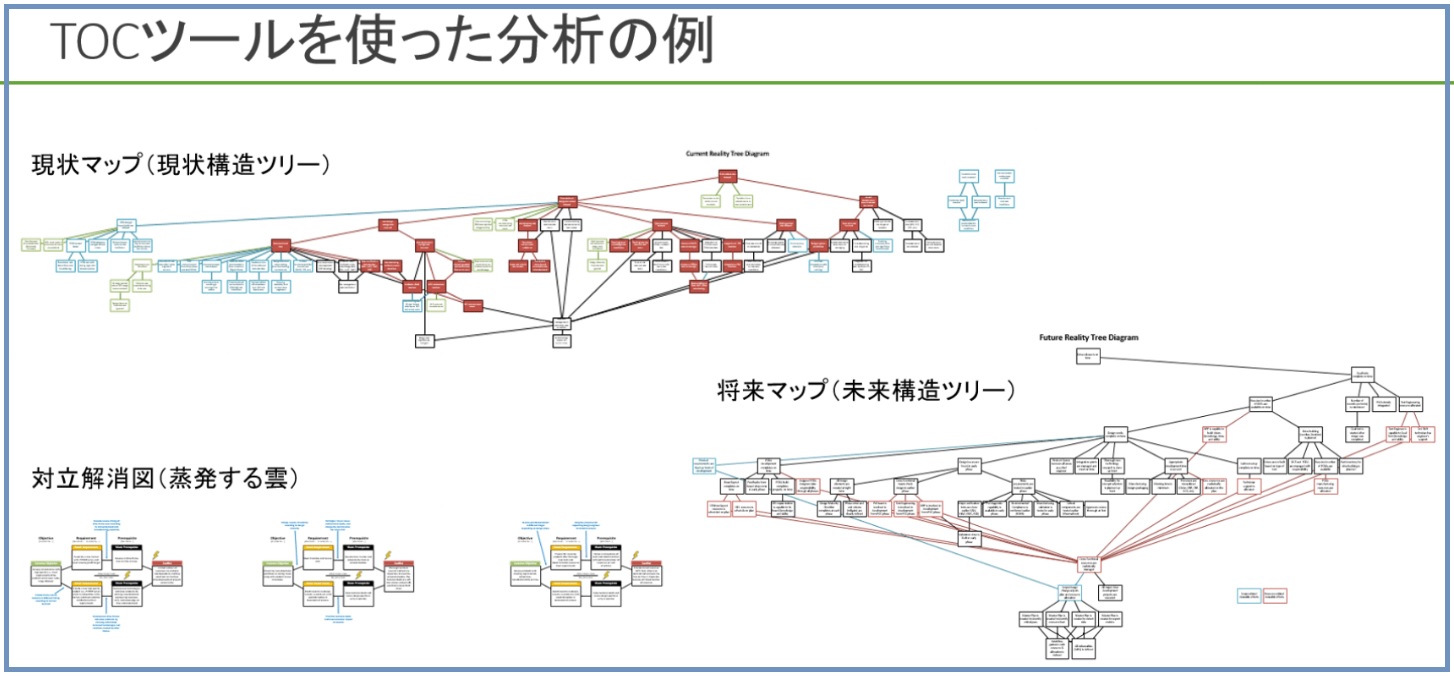

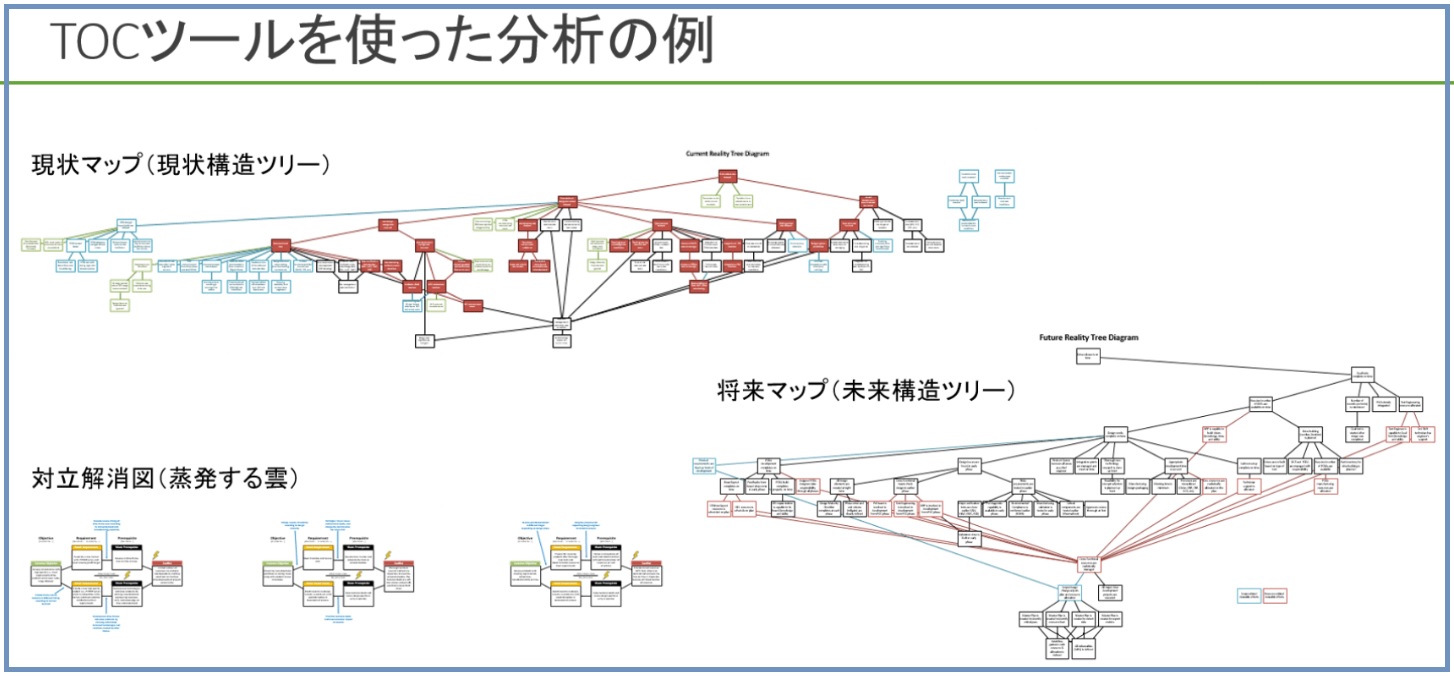

(2) いくつかの根本原因に収束していると感じられる場合の分析

この場合、数少ない制約がプロジェクトに様々な影響を与えていたのではないかと考えられます。そのため

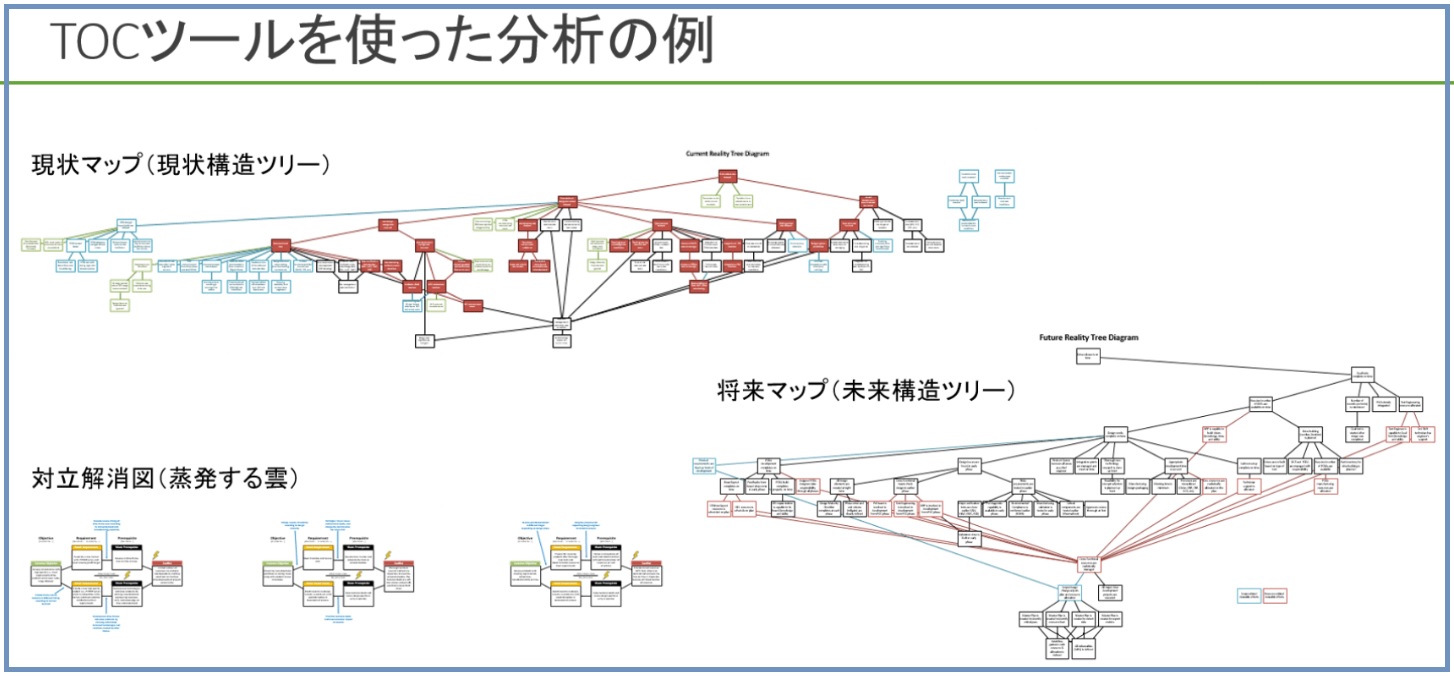

TOC(Theory of Constraints: 制約条件の理論)で用いられる手法を使って、制約条件を視覚的に表現しなから分析を進めます。主に使うツールは、次のようなものです。

- 現状マップ(現状構造ツリー)

- 対立解消図(蒸発する雲)

- 将来マップ(未来構造ツリー)

- 戦略と戦術

4. レッスンズ・ラーンドの活用

分析フェーズのアウトプットは優先順位の付けられた...