【目次】

第1章 混沌解明とN7(新QC七つ道具)←掲載済第2章 挑戦管理とN7の選択←今回第3章 連関図法の使い方

第4章 親和図法の使い方

第5章 マトリックス・データ(MD)解析法の使い方

第6章 マトリックス図法の使い方

第7章 系統図法の使い方

第8章 アロー・ダイヤグラム法の使い方

第9章 PDPC法の使い方

第10章 PDCA-TC法の使い方

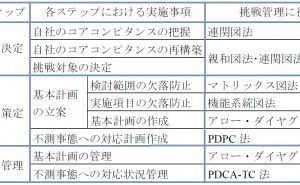

第2章 挑戦管理とN7の選択

2.3.2 挑戦計画の策定に役立つN7

挑戦計画に限らないのですが、計画策定のポイントは次の3点です。

Ⅰ 計画事項に漏れのないこと

Ⅱ 実施計画は「サクセスストーリー」の全貌が明確になっていること

Ⅲ 不測事態に対する配慮がなされていること

上記各々に対するポイントと、それらに役立つN7、並びに選択理由は下記の通りです。

Ⅰ 計画事項の漏れ防止に役立つN7

計画事項の網羅性チェックは、単に計画項目に対してだけでなく、検討範囲に漏れがないかのチェックも重要であり、次の通り各々に対して有効なN7が存在します。

ⅰ)検討範囲の欠落防止に役立つN7

【選択手法】マトリックス図法

【選択理由】

ここでのねらいは、物事の多面性把握上の漏れ防止ですが、よく実施される関係者によるブレーンストーミングは、思わぬ発展性を有する点で計画事項抽出の起点としては有用ですが、検討結果の網羅性チェックが難しいのが難点です。その点、マトリックス図法は、次の4点のように、ステップを踏みながら検討を進めるので、漏れが出にくいのと、結論が「マトリックス図」として表現されるので、一目瞭然であり、網羅性のチェックもやりやすいでしょう。(注2-5) 抽出上の漏れが心配される場合は、次にあげる「系統図法」を活用するとよい。

① テーマに関連する要因(側面)の抽出(注2-5)

② 各要因に対して考慮すべき項目の抽出(注2-5)

③ 各要因を軸にしたマトリックス図を作成

④ 検討すべき範囲を上図のマス目として漏れなく把握

上記のように、ステップを踏みながら検討を進めるので、漏れが出にくいのと、結論が「マトリックス図」として表現されるので、一目瞭然であり、網羅性のチェックもやりやすい。

(注2-5) 抽出上の漏れが心配される場合は、次にあげる「系統図法」を活用するとよい。

ⅱ)計画項目の欠落防止に役立つN7

【選択手法】系統図法

【選択理由】

ここでのねらいは、ⅰ)で把握された各検討範囲における計画事項の抽出漏れ防止ですが、系統図法の原点(注2-6)といえる「逐次展開型のレベル思考」を採用することにより、次の4点の効果が期待できます。

① 必要とする実施事項を論理的に漏れなく(注2-7)抽出できる

② 抽出過程で、関係者が物事を系統立てて把握できる

③ 万一抽出漏れがあっても、的確なフィードバックができる

④ 実施事項の抽出背景が明確なので、的確な実施が期待できる

(注2-6) 系統図法は、いろいろな使い方が紹介されているが、後述するように、オリジナルはVE技法の機能分析において機能整理に使われる「機能系統図」である。ここでは、そのオリジナルに近い使い方を念頭に「原点」という表現を使った。

(注2-7) 「機能系統図」に近い展開により、関係者の思考を系統立てることができ、系統図法を用いなかったならば、欠落したであろう項目も抽出することが期待できる。

Ⅱ 「サクセスストーリー」の全貌が明確な実施計画作成に役立つN7

現在取り組もうとしているテーマは、一見不可能と思われる高い目標への「挑戦」なので、当然のことながら多くのリスク、すなわち「やってみなければ分からない」という不確定要素が多く含まれており、計画策定に当たってはその点に対する配慮は必須です。しかし、計画策定の当初から不確定要素を盛り込もうとすると、作業が難しくなるだけでなく、議論がネガティブ思考優先となり、関係者の目標達成意欲を萎縮させ、目指す目標が低くなることが心配されます。したがって、このステップでは、先に把握した自社のコアコンピタンスが、その力を最大限に発揮し、すべてが思い通りにいった場合の“サクセスストーリー”を明確な形にした「基本計画立案」を促すことにより、関係者の挑戦意欲が掻き立てられるような状況づくりを目指すべきです。そして、ここで培われた関係者の強い達成意欲は、次の「不測事態に対する配慮」のステップでの取り組み姿勢をポジティブなものとし、抽出された不測事態に対する克服意欲につなげることが期待できます。

【選択手法】アロー・ダイヤグラム法

【選択理由】

アロー・ダイヤグラム法は、計画に関わる各実施事項の相互関連が、日程を含めてネットワーク上に明確に表示されるので、次の5点の効果が期待できます。

① 実施事項の欠落を防止できる

② 各実施事項が計画全体に与える影響度を把握できる

③ 計画の全貌が一目瞭然となる

④ ② および ③により、不確定要素の摘出・把握が容易となる

⑤ ② および ③により、関係者の意思統一がなされ、協力関係を得やすい

なお、アロー・ダイヤグラムの作成に当たっては、次ステップで不測事態に対する配慮が必要な実施事項(イベント)に気づいたら、マーキングするなど何らかの形で明確にしておくとよい。

Ⅲ 「不測事態への対応計画」作成に役立つN7

前項で作成した基本計画に、不測事態に対する配慮を反映するためには、基本計画の中で不測事態への配慮が必要な「挑戦的実施事項」各々について

① 不測事態の摘出

② 対応戦略と計画

③ 所要日時の推定

の3点を把握する必要があります。ところが、挑戦的な実施事項の場合、不測事態が単発ではなく多段的なため、通常の方法では的確な把握が難しく、N7ならではの対象事項です。

【選択手法】PDPC法

【選択理由】

PDPC(Process Decision Program Chart)法は、

...