1. 教材の読み方とは

【特集】技術士第二次試験対策:技術士第二次試験に関する記事まとめページはこちら!口頭試験や論文対策などのポイントについての記事を紹介しています。

受験生の方々は、例えば、次のような教材を使って受験勉強をすると思います。

受験対策書、専門分野の専門書、専門分野の雑誌、専門紙や全国紙、国などのウェブサイトあるいは専門分野に関係する記事を掲載しているウェブサイトからの資料、受験指導会社が配布するテキスト等々

これらの教材をどのように読んでいますか? 今回は、読んだ内容が頭の中にしっかりと入る教材の読み方を解説します。

2. 「結局、ここでは何が言いたいのだろう?」と考えて読む

2.1 読み方とは

ここで解説するのは、「『結局、ここでは何が言いたいのだろう?』と考えて教材を読む」という読み方です。読んだことを頭の中にしっかりと入れることを目的としています。

次の文章は、気象庁のウェブサイトに出ている“黄砂現象”に関する説明です。この文章を、「結局、ここでは何が言いたいのだろう?」と考えながら読んでください。この答えが出なかったら何度も読み返してください。

【黄砂現象とは】

黄砂現象とは、東アジアの砂漠域(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など)や黄土地帯から強風により大気中に舞い上がった黄砂粒子が浮遊しつつ降下する現象を指します。日本における黄砂現象は、春に観測されることが多く、時には空が黄褐色に煙ることがあります。黄砂現象発生の有無や黄砂の飛来量は、発生域の強風の程度に加えて、地表面の状態(植生、積雪の有無、土壌水分量、地表面の土壌粒径など)や上空の風の状態によって大きく左右されます。黄砂粒子はいったん大気中に舞い上がると、比較的大きな粒子(粒径が10マイクロメートル以上(1マイクロメートルは1ミリメートルの千分の一の長さ))は重力によって速やかに落下しますが、小さな粒子(粒径が数マイクロメートル以下)は上空の風によって遠くまで運ばれます。例えば、東アジアが起源の黄砂粒子が太平洋を横断し、北米やグリーンランドへ輸送されたことも報告されています。

どうでしょうか? 文章の内容が頭の中にしっかりと入ったと思います。

「結局、ここでは何が言いたいのだろう?」という意識を持って読むと文章の読み方が変わります。この答えを出すため文章の内容を1文ずつ確認しながら読みます。1度読んだだけでは答えが出ない場合には何度も読み返します。

また、「結局、ここでは何が言いたいのだろう?」と考えて読むことは、文章の内容の要約を考えながら読むことです。このような読み方によって読みが深くなることで文章の内容が頭の中にしっかりと(明確に)入ります。

2.2 “かたまり”を考える

この読み方を実践するときには、自分で“かたまり”を決め、その“かたまり”に対して、「結局、ここでは何が言いたいのだろう?」と考えてください。

ただし、“かたまり”の定義はありません。章、節、項のような見出しの項目を各々かたまりと考えてもかまいません。あるいは、単独の見出しをかたまりと考えてもかまいません。これは、次のようなことです。

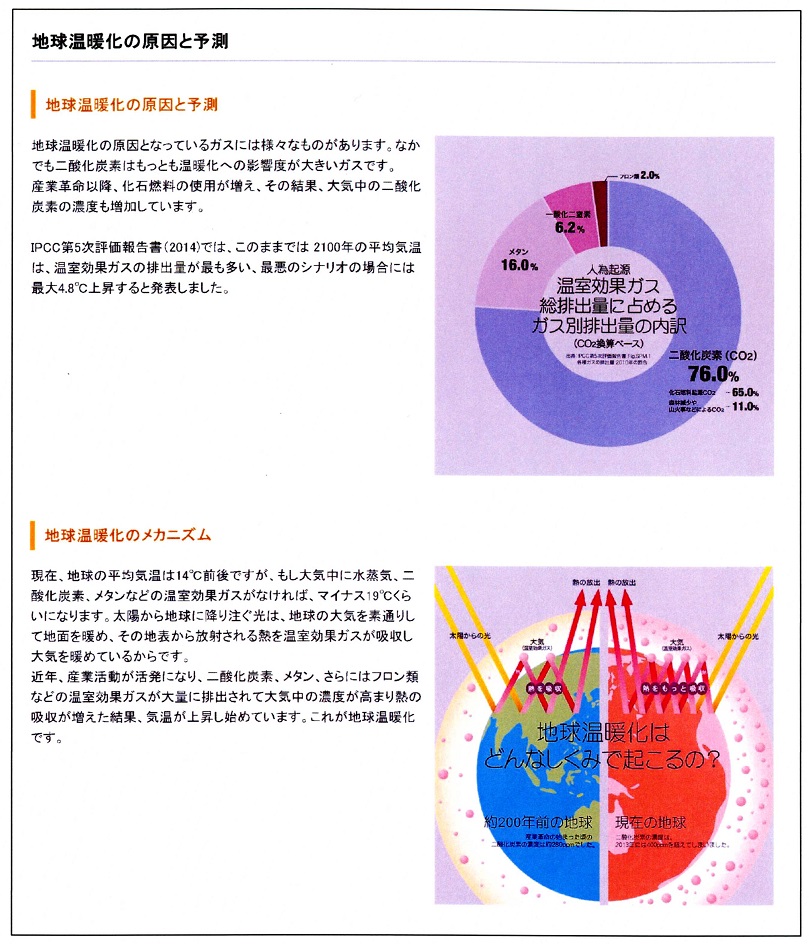

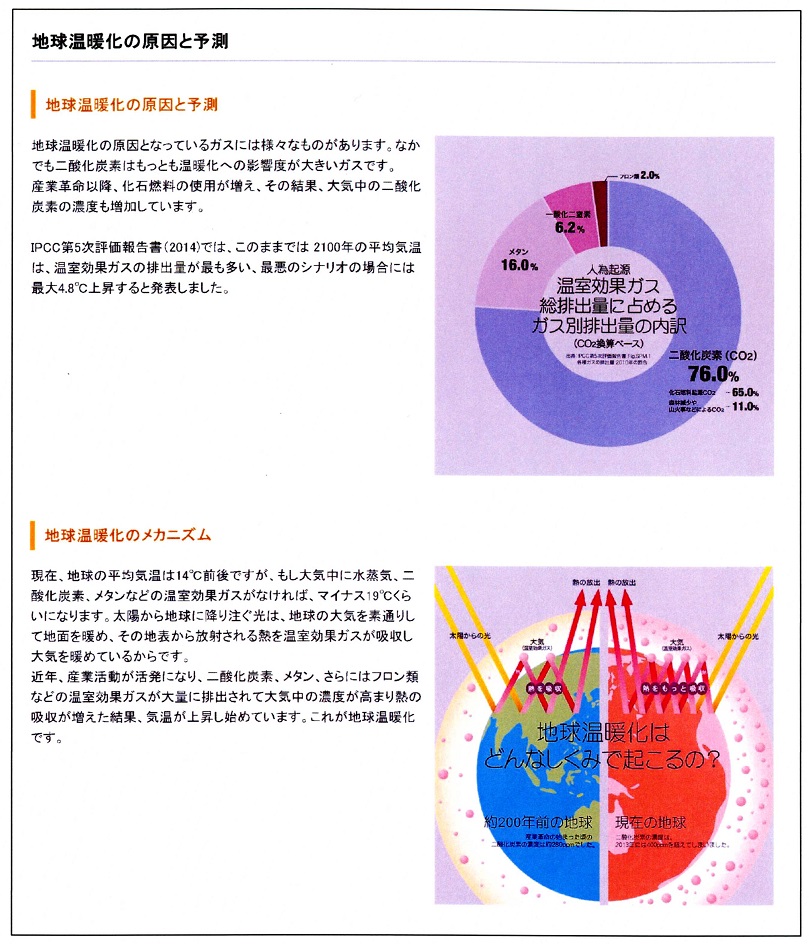

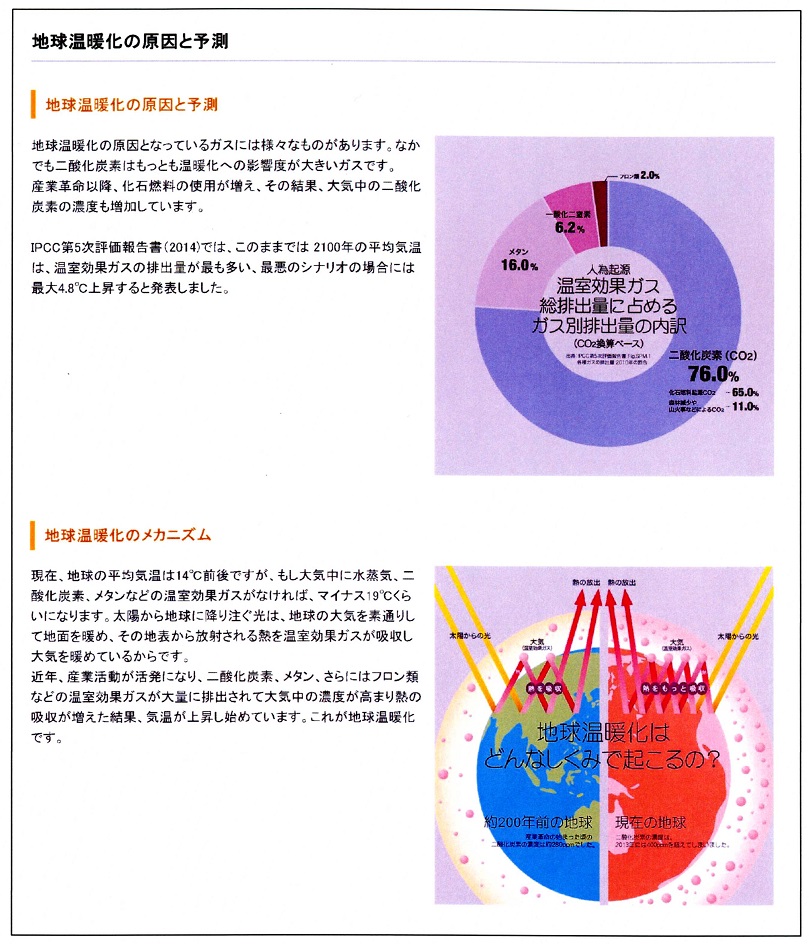

以下の資料は、「全国地球温暖化防止活動推進センター」のウェブサイトに掲載されている「地球温暖化の原因と予測」という記事の抜粋です。この中の「地球温暖化の原因と予測」や「地球温暖化のメカニズム」というオレンジ色の文字で書かれた見出しの内容を1つのかたまりと考えて、このかたまりに対して、「結局、ここでは何が言いたいのだろう?」と考えることです。

教材の構成や内容に基づき自由に“かたまり”を決めてください。

3. 答えをノートに書く

これは、「『結局、ここでは何が言いたいのだろう?』と考えて読むことのオプションです。「ちょっとやってみよう」と思ったら試してください。「結局、ここでは何が言いたいのだろう?」の答えをノートに手で書くことで、文章の内容が頭の中に一層しっかりと入ります。

「とにかく書いてみよう」の記事の中で、「ノートに手で書くことで脳が活発に活動することから学んだことが頭の中に残る」ということを書きました。「結局、ここでは何が言いたいのだろう?」の答えをノートに手で書くこともこれと同じです。ノートに答えを手で書くことで、文章の内容が頭の中に一層しっかりと入ります。

ただ、内容を決めてノー...