中小製造業に於ける下請けの実態と、下請けから脱却するにはどうすればいいのか、考えてみます。今回は、その2として、新商品開発、売れる仕組み作り、業務改革によって、ビジネスモデルの転換を図った小規模企業の事例を紹介します。K社は、27名の小所帯ですが、一般家庭をはじめ、大手外食チェーン、量販店などへお米を販売しています。お米は精米後、10kg、20kgなどの量を袋詰めにして卸されていますが、近年はコメ消費量の縮小、大手精米業者とのシェア・価格競争激化で小規模精米業者は劣勢に立たされています。

1. 転機となった東日本大震災

K社に転機が訪れたのは東日本大震災がきっかけです。東北や関東のお米が敬遠されるようになり、販売が落ち込みました。外部環境や価格競争に振り回されていたのではこの先、生き残りは難しいと痛感したT社長は、一大決心で、人、もの(商品)、工場(設備)、仕組みの大改革を慣行し新しいビジネスモデルへの転換を図ったのです。

2. 小袋真空パック米のアイデア

社長は、小袋と言うキーワードで、150g、300gの少量のお米を真空パックにするアイデアをずっと前から心の中に温めていました。お米150g入りで、メール便として送れる薄型サイズにこだわりました。切手を貼ってポストに投函すれば、送り主の気持ちをそのまま相手に届けることができると考えました。パッと見た感じは封筒のようでありながら、手に取るとハッキリと「おコメの感触」が感じられ、受け取った人に新鮮なインパクトを与えます。また表面にメッセージや広告を印刷して、大量に配布するような販促物にも適しており、記憶に確実に残る「強烈な広告メディア」として利用できます。

3. 成功した展示会への出展

社長のアイデアは次々と膨らんで、ついに、2012年6月に、初めて東京ビッグサイトで開かれたノベルティーグッズや印刷サービスなどが一堂に出展する「販促エキスポ」に、出展しました。この選択は実は大正解だったのです。食品業者がほとんど出展していない販促用商品の展示会を選んだために、競争相手も全くなく、来場していたアパレル業界、自動車ディーラーなどが即刻興味を示してきました。これまで、全く付き合いのなかった未開の市場がパッと開けたのです。「日本の文化や日本人の心理から、お米は絶対に捨てられたりしないし、ノベルティーグッズとしては最強の商品として受け入れられる」と、社長のこの予想は見事に的中しました。

4. 新工場の建設

香川県の工場団地に新工場が完成したのは2014年10月です。新工場の面積は旧工場の2.5倍と一気に広くなりました。そして、お米パックの増産に十分耐えられる設備を増強し、精米処理能力は旧工場の3倍まで高めました。

5. 管理体制の見直し

新工場移転に伴って、社長は次のような社内改革を次々に実行に移しています。

(1)お米パックの生産力の強化、新しい市場へ拡販する営業体制の強化を図る

(2)新しい工場移転に伴い、業務改善活動を推進し、生産効率化を図る

(3)年度ごとに経営計画書を作成、全社員に説明し周知徹底させる

(4)全社員全員が参加して自部門の業務計画書を作成する

(5)管理層の育成、新規採用者を即戦力化するための教育制度を充実させる

(6)業務フロー、業務マニュアルを整備し、仕事の見える化、標準化を推進する

(7)食品工場として、異物混入防止設備導入と5Sのルールを確立する。

6. K社の経営戦略

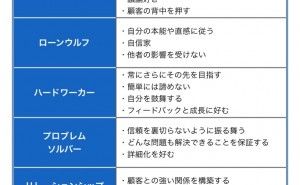

K社は、お米市場の縮小で、もう拡販は期待できないという業界の常識を打ち破り躍進を遂げています。社長の取った「経営戦略の4つの行動」は、大いに参考になります。

戦略1:売れる商品の開発

精米業界の価格競争に縛られない新たな商品を開発したこと、そして真空パック米という、日本人のお米を大切に扱うという特別な想いを大切にした商品が受け入れられたこと、などがうまく商品化に結び付きました。

戦略2:マーケティング

工場のお米パックの生産体制の強化、組織体制の見直しなどによって、欲しいときにすぐに商品が手に届くようにしたこと、様々なデザインのパッケジの品揃えを行ったことなど売れるしくみを構築。また、EC店舗の設置やサンプル商品の配布、展示会への出展など、多くの販促チ...