(2) 技術システムの進化の流れ(トレンド)を活用する方法

「矛盾」の解決に加えて、もう一つのやり方は、技術システムの進化の流れ(トレンド)に着目する方法です。技術システムが進化するとはどういうことなのでしょうか。まずは、技術の目的について考えてみましょう。技術システムは必ず何かの目的を持って存在しています。たとえば、先の掃除機の目的は「床の埃を吸い取る」でしょう。洗濯機の目的は「衣類に付いた汚れを落とす」です。洗濯機で考えると、最初は軽微な汚れしか落とせなかったはずですが、それらがいろいろな(しつこい!) 汚れでさえも落とせるように進化していったと考えられます。

すなわち、技術システムの進化とは、“目的(=主機能)の強化”の歴史という事ができるのです。では、進化の「最終の姿」はどうなるのでしょう。

TRIZトゥリーズでは、あるシステムが進化した最後の姿を“究極の理想解”といいます。

TRIZトゥリーズにおける技術システム進化のトレンドの最も基本的な法則は、「すべてのシステムは理想性が増大する方向に進化する」です。

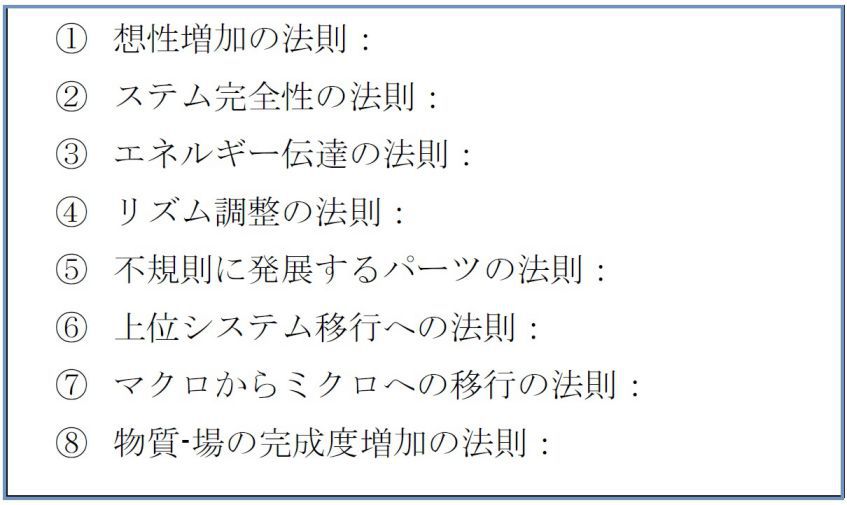

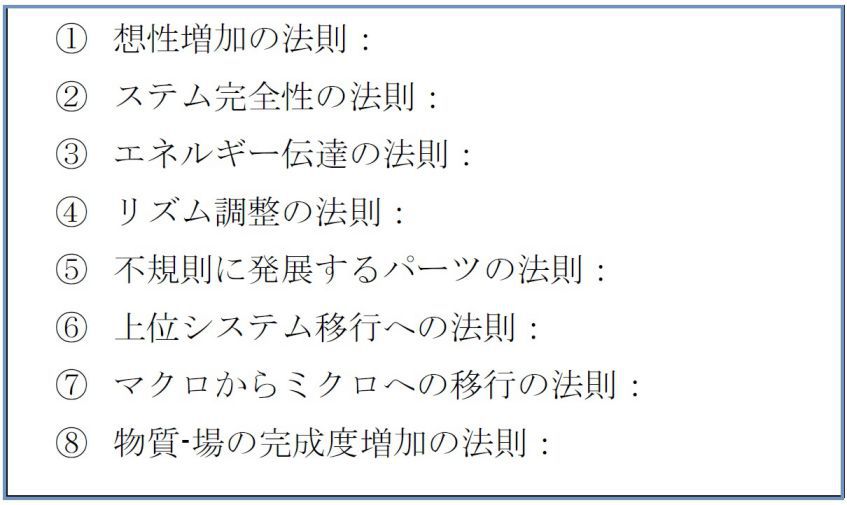

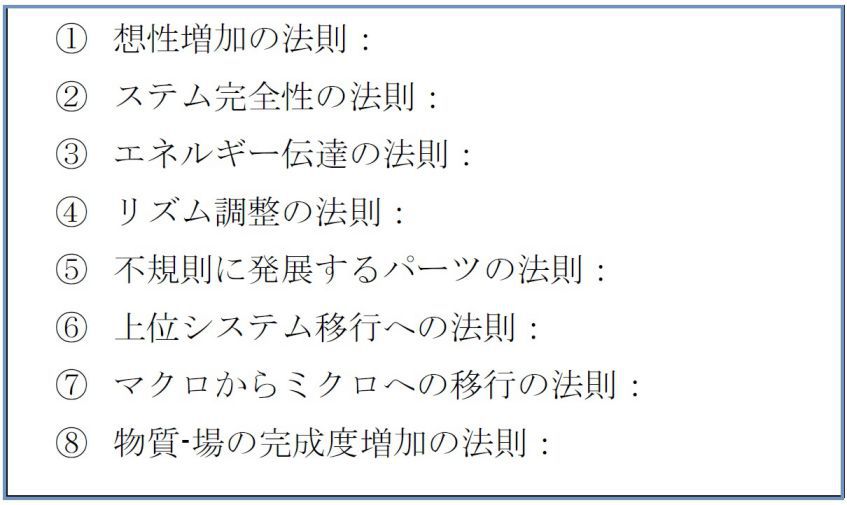

あみだくじを引くとき、最も早く当りの軸を見つける方法は当りから逆に辿っていくことです。あるいは、試験勉強をするときに、「答えを見てから問題を解く」ことと似ています。つまり、このシステムのゴール(究極の姿=理想解)は何なのかを明確にし、現時点でなぜそれが実現できていないのかを考えることが、戦略的な技術開発への指針となるはずなのです。以下に、8つの進化のトレンドを記します。

これらは、考え方として知っておくべきですが、実際のアイデア出しに使うには少し漠然としており、使い方にコツが必要です。これら進化のトレンドを問題解決にうまく使うための具体的な指示が「76の発明標準解」なのです。「76の発明標準解」に沿って問題を解決するアイデアを考えていくことができます。76通りすべてを説明することは不可能ですから一部を説明します。

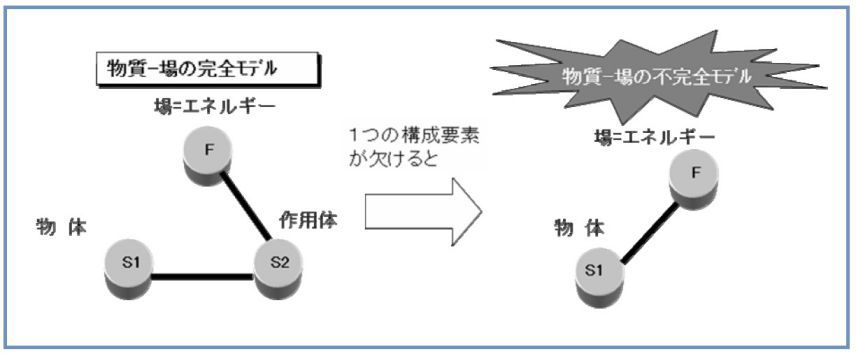

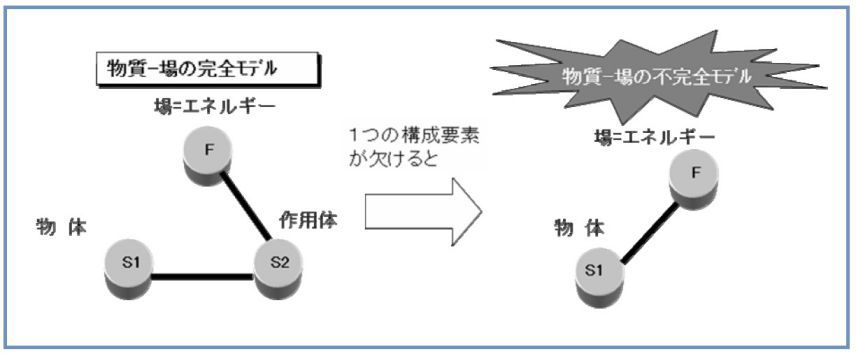

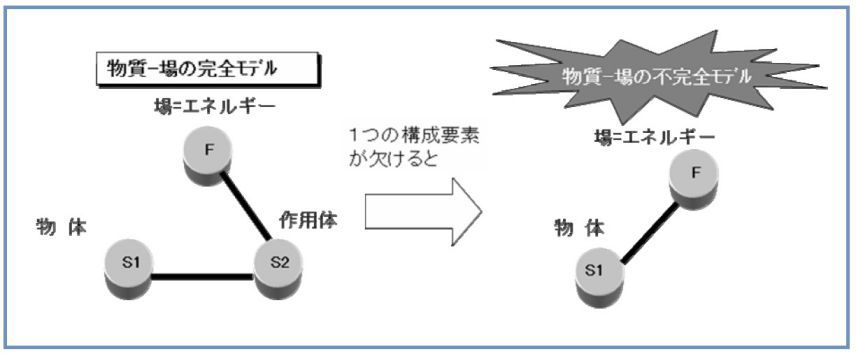

さて、技術システム進化のトレンドを具体的な解決方針に落とし込んだ「76の発明標準解」ですが、それを使う上で知っておかなければならないツールとして「物質-場分析」があります。TRIZトゥリーズでは、エンジニアシステムが最低限の働きをするためには1つの場(これを“F”で表す)と2つの物質(“S1”、“S2”と表す)が必要と考えるのです。

図12 物質-場モデル

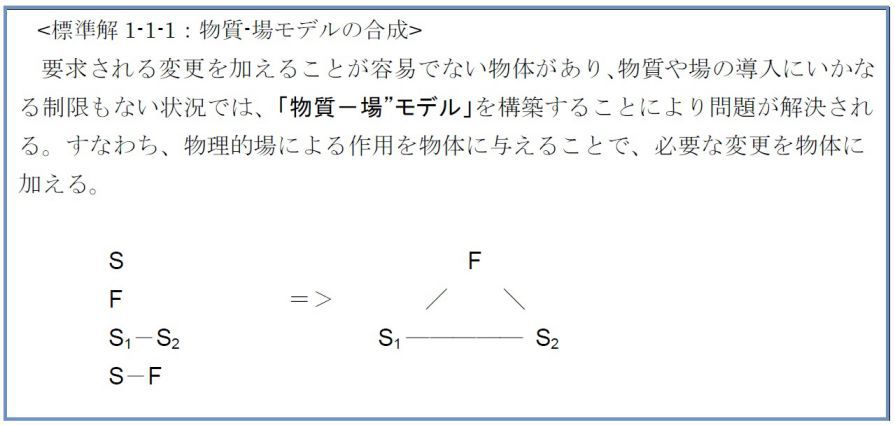

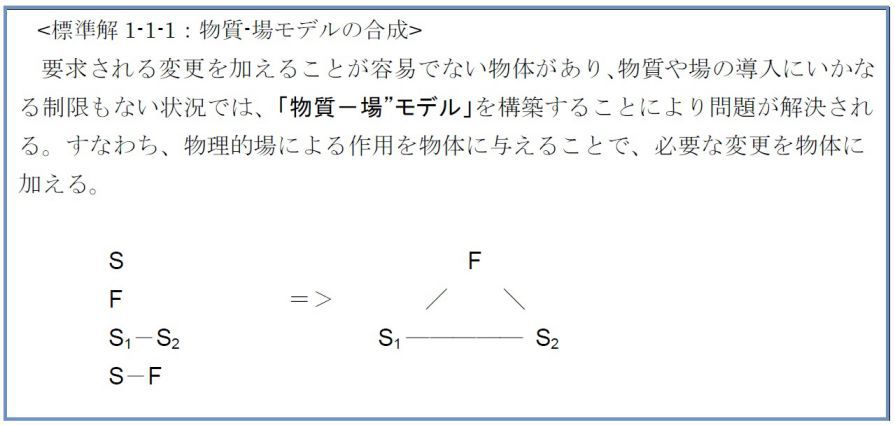

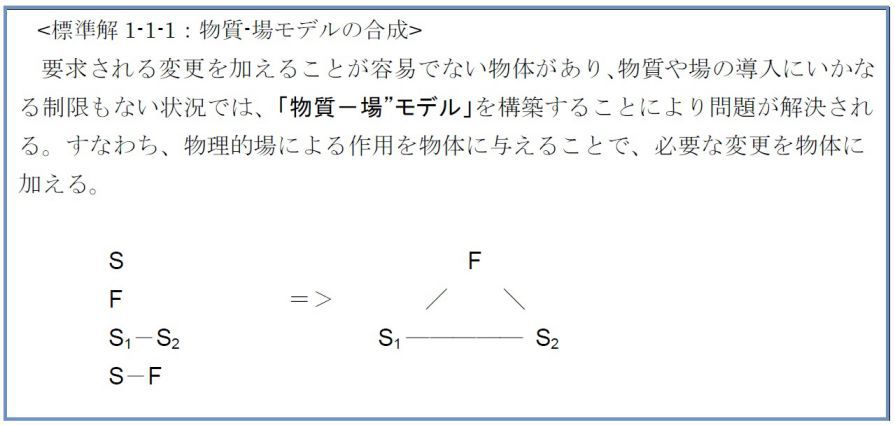

解決が求められている部分を、この3つの要素で記述することが「76の発明標準解」による問題解決のスタートになるのです。 以下に、問題解決の例を示します。

たとえば、雨の日に皆さんのスラックスの裾に泥はねが付いたとします。このスラックスに付いた泥汚れを手で払うだけで落とすことができるでしょうか。上記の物質-場モデルでFが「人が泥を払う力(場)」、S1が「スラックスに付いた泥汚れ」です。この場合、手で払うだけではスラックスに付いた泥汚れは落とせそうにありません。これは、泥汚れを落とすための作用体S2が存在しないからなのです。ここでは、S2をどこからか持ってくればよいわけです。そう、水を使うことで落とせますね。

これは、人間関係にも応用できそうです。S1が鈴木さんでS2が田中さんだとして、お互いのコミュニケーションがうまくはかれない状態だとします。それはお互いのコミュニケーションをうまく図るための場が存在しないためだと考えられますから、例えば飲み会という場やゴルフという趣味の場を導入すればうまくいく可能性が大きいといえますね。

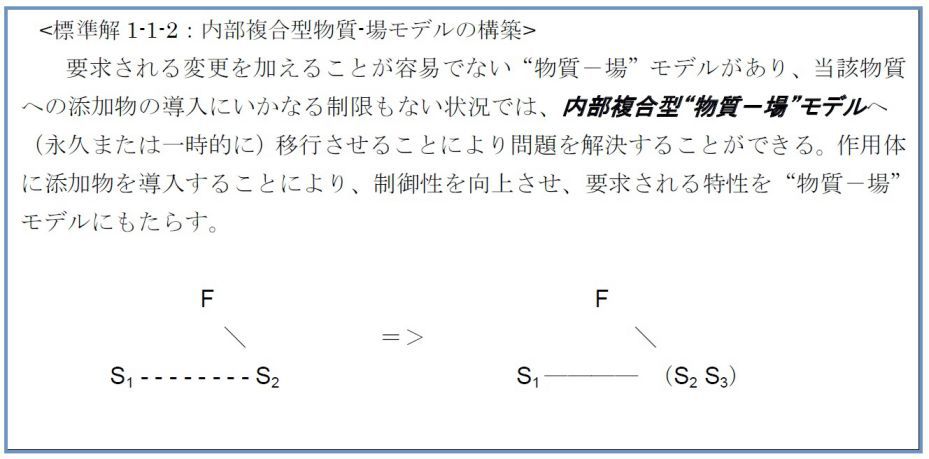

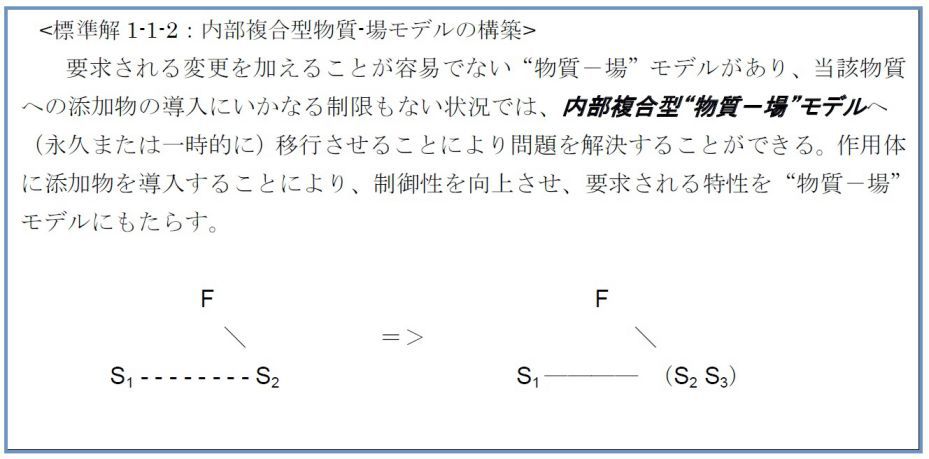

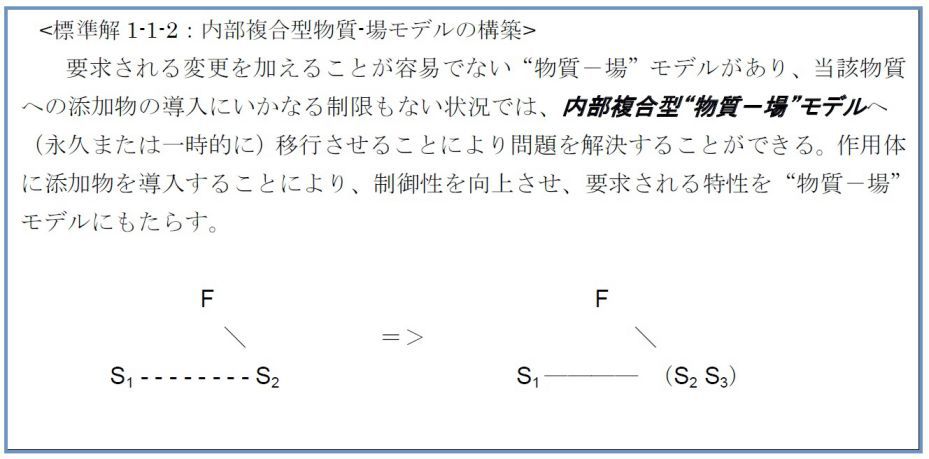

次に、泥はねがついた事を忘れてしまってそのまま数日経ってしまった場合、もしくは水溜りに油が含まれていて水だけでは落ちそうもないことに気づいた場合はどうでしょうか。水だけでは落ちそうもない汚れの場合の解決策は、次の標準解1-1-2に記載されています。

「添加物の導入」とは、たとえば、洗剤(界面活性剤)を水に入れればよいということです。上記のモデルでS3が洗剤となります。このように、主機能の効率化(強化)を図りながら改善手段を次々に考えていきます。一部の標準解は有害作用(たとえば、洗濯物が絡まる。など)の対策についても対応していますが、基本的には進化のトレンドを基にした主機能の強化を図ることが「76の発明標準解」の本質であると思ってください。

図13 技術システム進化のトレンドの例

次回は、TRIZ によるロジカルアイデア創造法(その9)として、異分野の知識の活用を解説します。

...