新着解説記事・事例記事

7,344件中 501~520件目

-

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その177) 妄想とイノベーション創出

・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 妄想はネガティブに捉えられがちですが、私は妄想はイノベーション創出において、極め... -

熱伝導度法:金属材料基礎講座(その155) わかりやすく解説

◆ 熱伝導度法 窒素は赤外線吸収法では分析できないので熱伝導度法と呼ばれる方法で分析します。通常、窒素と酸素は同時に測定できるため、... -

「伝えたつもりの技術文書」を書く原因と書かないための方法(その1)

【目次】 1. “伝えたつもりの技術文書”とは 伝えたつもりの技術文書とは、書いた本人(書き手)は読み手に... -

赤外線吸収法:金属材料基礎講座(その154) わかりやすく解説

◆ 赤外線吸収法 金属の成分分析は金属系の元素以外にも炭素、硫黄、酸素、窒素など非金属系元素の分析も重要です。これら元素はICP-A... -

レジリエンスを高めて、組織全体が変化に適応して成長を続けるには

【目次】 難しい課題や問題に取り組んでいる会議なのに、活発に意見が出て、笑顔まで絶やさないメンバー達。交わされる会話に耳... -

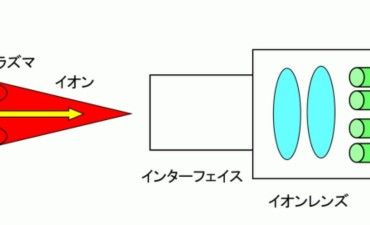

検出器、質量分析:金属材料基礎講座(その153) わかりやすく解説

【目次】 1. 検出器 分光システムの最後に検出器がセットされ光を検出します。検出器には大きく光電子倍増管と半導体検出器の2種類が... -

データと洞察で戦略的意思決定を導く:データ分析講座(その333)

現代の急速に変化するビジネス環境で競争優位を保つためには、データとその中からの洞察を上手く活用することが不可欠です。データ駆動のアプローチが主流となる... -

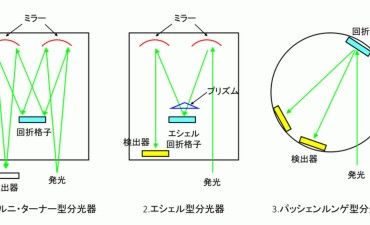

標準添加法、分光システム:金属材料基礎講座(その152)

【目次】 1. 標準添加法 標準添加法とは試料溶液を複数種類に分けて、そこに標準溶液をそれぞれ濃度を変えて添加します。この発光強度... -

新規事業を作りたいならそれなりの変革をしてからにせよ~技術企業の高収益化:実践的な技術戦略の立て方(その19)

【目次】 前回に続き今回も新規事業の開発に悩む経営者のお話です。「なぜ新規事業が立ち上がらないのか?」とは誰しも悩むものですが、その... -

分析波長の選択、内標準法:金属材料基礎講座(その151)

【目次】 1. 分析波長の選択 ICP-AESの定量分析ではブランク材(超純水など)、標準試料、測定試料の発光スペクト... -

産業材料としての珪藻土とは、わかりやすく解説

【目次】 1. 工業材料としての珪藻土 みなさんは、珪藻土と聞いてどんなものを思い浮かべますか?珪藻土は、中学校の理科... -

自律型チームの育て方とは、明確なビジョンがもたらす効果

【目次】 自律型チームと依存型チームのどちらを育てるべきかと問われたのなら、どのリーダーも「自律型」と答えることでしょう。でも、この... -

イオン化干渉、分光干渉:金属材料基礎講座(その150) わかりやすく解説

【目次】 1. イオン化干渉 プラズマ中に原子は基底状態から励起され発光しますが、プラズマ中には原子、電子の他にもイオンとして存在... -

オープン系ソフトのサポート停止問題、企業経営への影響~2025年の崖とは

【目次】 ある大手お菓子メーカーのSAP切り替えトラブル(在庫が合わないので出荷できない)は原因不明のま... -

物理干渉、化学干渉:金属材料基礎講座(その149)

【目次】 1. 物理干渉 物理干渉とは試料溶液の密度、粘度、酸濃度などによってプラズマに噴霧される溶液試料の導入効率に差が生じるこ... -

技術文書を書く面白さを知る(技術文書を工夫して書く)(その3)

【目次】 1. 書き手の考え方で結果が異なる 以前、弊社が講師を務めたセミナーを受講された方の中で希望され... -

プラズマの観察方向、分光分析の干渉:金属材料基礎講座(その148)

【目次】 1. プラズマの観察方向 ICPのプラズマを観察・分析する方向として、ラジアル測光(径方向)とアクシャル測光(軸方向)が... -

AIに奪われるべき仕事を守る日本企業:データ分析講座(その332)

AI技術の進化により、多くの業務やタスクが自動化され、効率化が進められている国々が増えてきました。だが、日本の一部の企業では、その流れ... -

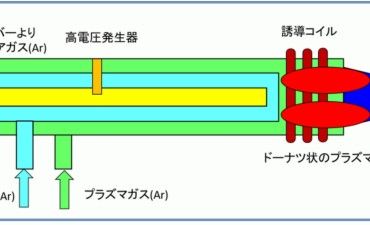

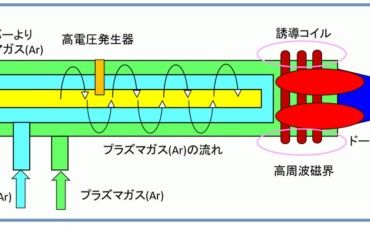

誘電結合プラズマ、プラズマ中の原子挙動:金属材料基礎講座(その147)

【目次】 1. 誘電結合プラズマ プラズマとは「気体中の原子や分子が電離して、正イオンと電子がほぼ等量まざりあって存在し、平均的に... -

新規事業部を作れば済むと思っていないか~技術企業の高収益化:実践的な技術戦略の立て方(その18)

【目次】 今回は、経営者的なリソース配分の解説です。面白い商品・事業を生み出すのに、優秀な経営者はどのように...