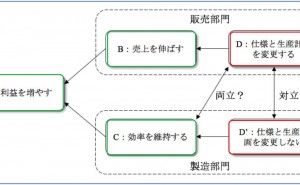

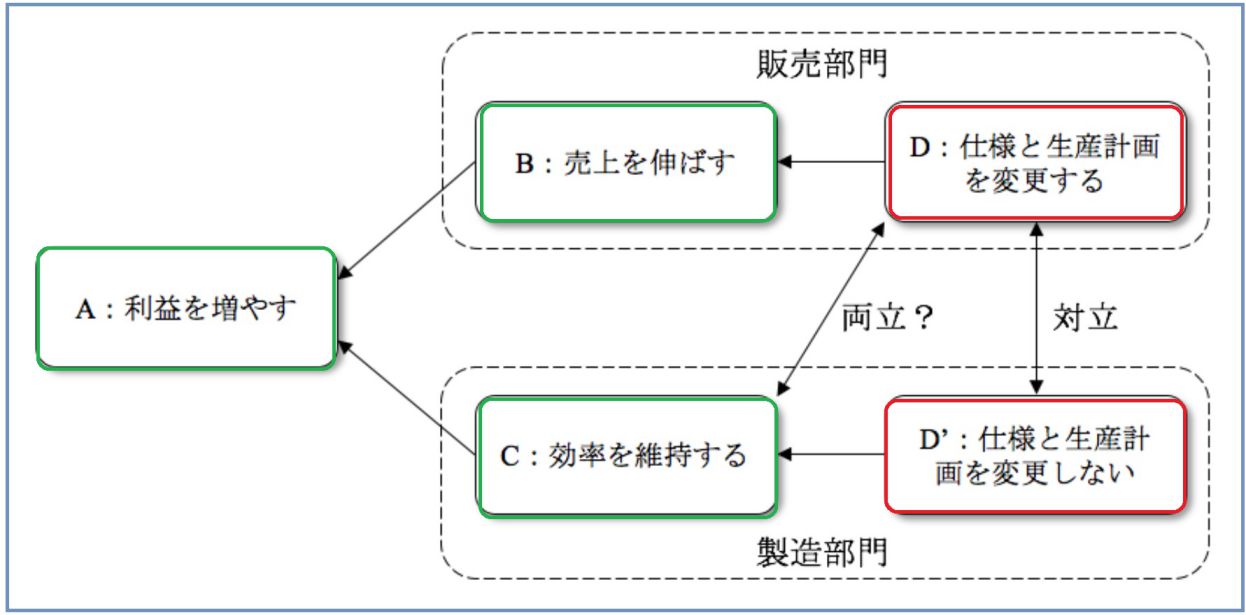

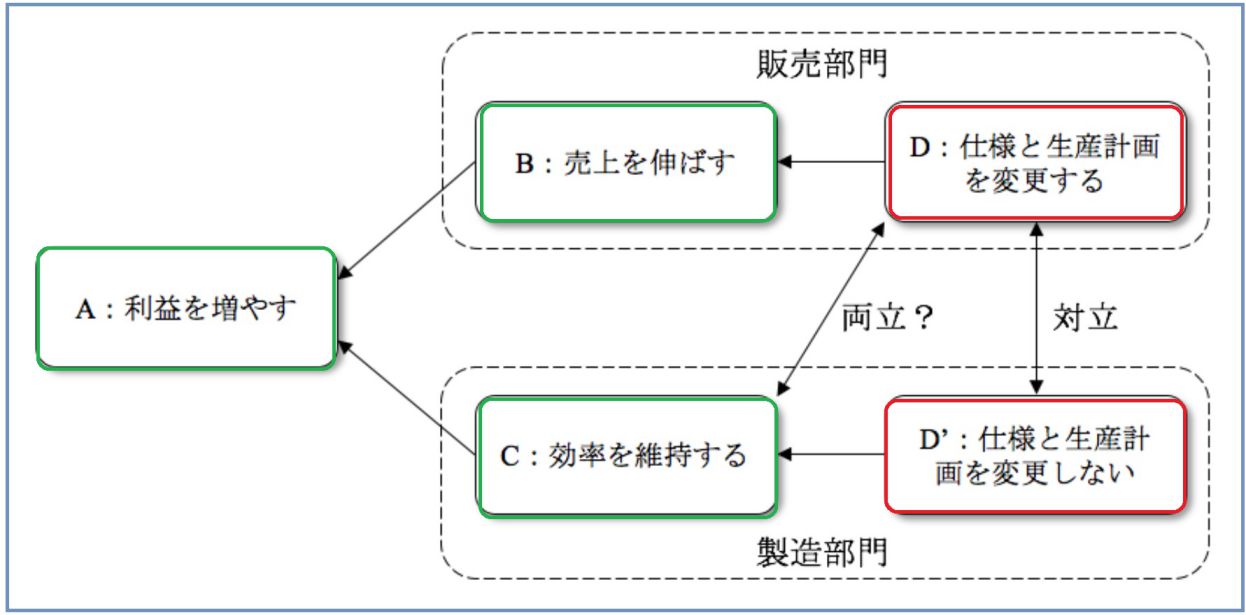

◆対立を明確にして問題を解決

TOP

続きを読むには・・・

中津山 恒

経営をよくする!問題解決プロフェッショナル 〜 論理的思考とIT活用で目標を達成 〜

経営をよくする!問題解決プロフェッショナル 〜 論理的思考とIT活用で目標を達成 〜

今回は、働き方改革の推進に必要な「行動」について、おはなしします。 【目次】 1. 働き方改革、改革の推進に必要な...

今回は、働き方改革の推進に必要な「行動」について、おはなしします。 【目次】 1. 働き方改革、改革の推進に必要な...

世の中にはダメ会議があふれています。ちなみに、私は、IBMでの35年間、SE、プロジェクトマネージャー、コンサルタントとして、常に最前...

世の中にはダメ会議があふれています。ちなみに、私は、IBMでの35年間、SE、プロジェクトマネージャー、コンサルタントとして、常に最前...

【目次】 1. 事務改善のすすめ方 2. 見える化で改善対象を明確に 3. 5Sでシンプルな仕事の流れに改善 1. 見える化とは &nb...

【目次】 1. 事務改善のすすめ方 2. 見える化で改善対象を明確に 3. 5Sでシンプルな仕事の流れに改善 1. 見える化とは &nb...

大きな被害が出る大地震が続いています。いざという時役立つBCP注 にするために、BCPの運用方法、日常の点検、内容の定期見直し、訓練...

大きな被害が出る大地震が続いています。いざという時役立つBCP注 にするために、BCPの運用方法、日常の点検、内容の定期見直し、訓練...

1. BCPが対象とする事象 BCP注は地震を対象にしているだけではありません。製造機械やその部品の供給に対して、どのように準...

1. BCPが対象とする事象 BCP注は地震を対象にしているだけではありません。製造機械やその部品の供給に対して、どのように準...

前回のその24に続いて解説します。標準化へ取組み事例としては、複数の方法の組合せで事業展開を図り、技術面、作業面での再利用頻度を高くして、生産性の向上と...

前回のその24に続いて解説します。標準化へ取組み事例としては、複数の方法の組合せで事業展開を図り、技術面、作業面での再利用頻度を高くして、生産性の向上と...

開催日: 2026-02-20

開催日: 2026-02-16

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします