メーカー物流改善の本質(その1)に続けて解説します。

4. 工場内物流と荷姿

(1)効率化が物流の顧客へしわ寄せ

よくメーカーで物流改善と称して「まとめ運搬」を行ったり「まとめ輸送」を行ったりしていますが、これらは改善とはいえません。メーカーはものづくりが本業ですからそれに寄与できる物流が求められるわけです。物流を担当する人が「物流」しか見ていないと「まとめ運搬」「まとめ輸送」のようなことが発生してしまうのです。要は「お客様の方向に向いていない」と思われるのです。

物流改善というと物流の効率を直接的に向上することと考えられがちです。もちろんそのような改善もあるのですが、その行為がお客様にとってデメリットが発生するような場合には厳に慎むべきでしょう。物流の効率化が顧客へのしわ寄せになるのは最悪です。

トラックが満載にならないからといってお客様が要求してもいないものを運んでしまうことはこの典型ではないでしょうか。翌日オーダー分を今日運んでしまうような事例です。

(2)生産工程に届ける荷姿とは

工場内物流でも同様です。工場内物流のお客様は生産工程です。その生産工程が喜ぶような物流を行うことが工場内物流の使命ということになります。

生産工程が使いやすいように部品や資材を届けることこそが工場内物流の基本だと言えそうです。つまり生産工程が一動作で部品や資材を取り出せるような荷姿で届けるのです。納入容器から取り出し、使う順番に部品や資材を並べて届けることです。納入荷姿のまま届けると「取り出しにくさ」が問題になります。

ここで物流効率と称して納入荷姿のまま生産工程に持っていくことが先に示した「物流」しか見ていない行為ということになります。物流では一般的に「一貫荷姿」を志向する傾向があります。この一貫荷姿とは初工程から最終工程まで同じ荷姿でものを移動させていく、その荷姿のことを指します。

単なる物流工程であれば一貫荷姿もありだと思います。例えば海外からものを調達し、国内の物流倉庫まで荷姿を変えることなく運ぶ場合です。しかしこの一貫荷姿は輸送効率を考慮するために荷姿としての効率は向上されています。つまり箱の中の充填率が高くなっているのです。

これは輸送には適した荷姿ではありますが、工場で生産工程に届けるにあたっては最悪の荷姿であります。なぜなら充填率が高いということは「取り出しにくい」ということになるからなのです。そこで工場内物流はこの荷姿から供給用の荷姿に変換する必要が出てくるわけです。荷姿変換はコストがかかります。ではこれは誰のコストで実施すべきなのでしょうか?

5. 供給荷姿と生産コントロール

◆ 生産工程の効率化と物流

(1)供給荷姿

一貫荷姿を崩して『供給荷姿』に変換するのは工場内物流の重要な役割です。しかもそのコストは工場内物流、物流部門で持つべきでしょう。なぜなら一貫荷姿は物流コストを下げるために使われるのであり、少なくとも工場に入るまでは物流コスト低減を享受しているからです。コストはその儲かった物流コストから捻出して実施すると考えるべきでしょう。

顧客のことを考えない「わがまま物流」だと一貫荷姿をそのまま生産工程に届けることになります。これを行う物流は、一貫荷姿はその名の通り最初から最後まで荷姿を変えずに運ぶから効率が上がるのだともっともらしいことを言います。

まさに顧客の方を見ずに自分たちのことしか考えない論法です。このような対応こそが物流の地位を落としていると言えるのではないでしょうか。

実は生産工程が使う順番で容器から取り出して部品や資材を供給するということは「生産工程の効率化」に大いに貢献していることになります。仮に工場内物流で工数がかかっても生産工程が儲かるわけですからそれでOKです。ここでセクショナリズムを振りかざして物流の工数増を声高に叫ぶことはナンセンスです。

(2)生産コントロール

次にメーカー物流、特に工場内物流で取り組むべきことはものを届けることを通じて生産コントロールに寄与することです。

メーカーでは生産計画通りのものづくりを行うことが第一の使命になります。自動コンベアがあり、その上でものづくりを行っているようなケースではコンベア自体が動いているためそれが生産ペースメーカーになるのです。

しかしそうでない場合は往々にして生産作業者によって遅れ進みが発生しがちです。これを少しでも縮めるために物流が貢献することが求められるのです。では実際に工場内物流はどのような仕事をしていったらよいのでしょうか。そのために次のような仕事を行うのです。

『生産計画分の部品と完成品用容器、生産指示情報(納入ラベルやかんばん)を生産着手の直前に生産工程に届ける』この意味合いはご理解いただけますでしょうか。「生産計画分」というところがポイントです。多すぎても少なすぎてもだめです。生産する数ぴったりを届けるのです。皆さんは7つのムダをお聞きになったことがあるかもしれませんが、この内最悪のムダといわれるものに「つくりすぎのムダ」というものがあります。

つくりすぎることによって余分な在庫や容器、保管場所や管理などが発生します。しかも、そもそもつくりすぎるということは工数に余裕があるということになるわけです。

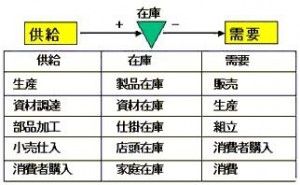

6. 在庫管理

◆ 在庫管理の本質

物流が生産をコントロールできれば必要な在庫だけが存在することになります。それができない場合には在庫管理について少々工夫が必要になります。工場内物流は在庫を適正に保ち生産工程に部品切れを起こさないようにしなければなりません。在庫管理は物流業務のいろはの「い」ですから、しっかりと取り組まなければなりません。

困りものは「不要在庫」の存在です。不要在庫の定義は必要かもしれません。たとえば3カ月動きの無いものが不要在庫と定義したならばその処分が必要になります。5Sにおける整理とは「要るものと要らないものを分けて要らないものを捨てる」ということになります。これを「1S」とも呼びますがこれを最初にやらなければなりません。

在庫は本来その発生元が責任を持ってその管理を行うことが望ましい姿だと思います。在庫は物流の仕事だからといってそこで本来の責任部署が知らんぷりでは困ります。物流は在庫の状況を常に把握できる立場にいることは事実です。であるからには何の在庫がどういった状況にあるのかを責任部署にフィードバックするこ...