今回は、設備に関連したクリーン化事例を2件、解説します。

1、新規導入設備で不具合を放置すると長期に影響を及ぼす

ある会社のクリーン化診断と指導を依頼された時の事例です。

現場に真新しい設備が8台ほど並んでいました。同じ設備が向かい側にも並んでいて合計16台です。

その設備を観察していたところ、現場の責任者の方が「その設備は購入し、メーカーが立ち上げたばかりなので見ても仕方ありません」というのです。どうりで新しいと思いました。ところが、一通り設備の周りを確認してみると、設備背面に2個づつあるファンが回転しているもの、止まっているものがあることに気が付きました。

私は現場診断では、気流観察用の糸(絹糸)と懐中電灯は必ず持っています。その糸でファンごとに吸い込まれるもの、吹き出すもの、止まっているものを見せました。

「これはどれが正しいのですか?」と聞くと「えっ、メーカーの人が立ち上げたのでこの状態で良いと思っていました。こんな風になっていることは気が付きませんでした」というのです。

吸い込んで設備を冷却する場合と、中の温まった空気を外に吹き出して冷却する場合とがあります。本来の回転に対し反対であったり、止まっていたりすると効果がないばかりか、内部温度の上昇も考えられます。

もしかすると、品質にばらつきが出ている可能性もあります。バラツキがあっても偶然規格内ということもあるかも知れませんが、長く稼働していることで徐々に規格外れも発生するかも知れません。メーカーが立ち上げたから大丈夫と思いがちですが、よく観察するとこのようなことにも、たまに遭遇します。

どんなに新しい設備であっても、稼働したその時から劣化が始まるということです。このことから私は新しい設備も良く観察します。この時点で見逃すと、長い間そのままということもあり得ます。もう一つは、新しい設備は初期不良問題もあります。同じ設備でも微妙に違いが出ますので、そのことも考慮して見ています。

2、設備付帯のファンは動いていれば良いわけではない

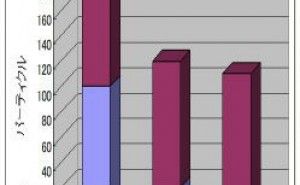

半導体のある工場では、設備ごとに設置した24時間放置WF[1]のパーティクル付着量が時々管理範囲を超えてしまい、再測定をすると管理範囲に入ることもあるが、再び外れることもあり安定しないという相談がありました。

この場合の調査は、その付近で発塵源がないかを探すことが多いと思います。ところが原因が分からない。何台もあるのに、この1台だけばらつくとのことでした。保全メンバーがその設備の修理時に、他の設備と違って、ファンの回転が反対だということを偶然発見しました。この設備は本来吸い込む方向にファンが回転しているはずが、この1台だけ逆回転で風が吹き出していたのです。

設備の中で発生するパーティクルが吹き出し、24時間放置WFの値が異常になっていたことが判明した事例です。長い間この状態が続いていましたが、設備は疑わず周囲の環境を探っていたのです。設備のファンは目的によって回転方向が違うので、よく確認しましょう。

[1]24時間放置WFとは

半導体やその他微細な製品製造現場では、クリーンルームの中の清浄度を管理する方法として、パーティクルカウンターで測定する方法(浮遊塵管理)と綺麗(きれい)なWFを24時間放置して落下、付着する塵埃(じんあい)を調査...