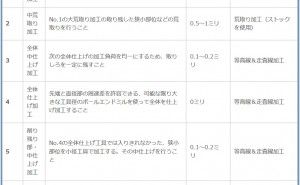

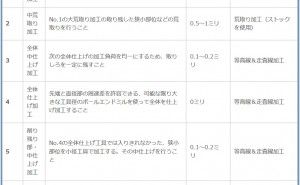

1. 教科書がない3次元データ加工

2. 実際の手順と根拠

TOP

続きを読むには・・・

村上 英樹

金型・部品加工業専門コンサルティングです!販路開拓・生産改善・外注費削減の3つを支援するトライアングル支援パッケージ、技術を起点とする新しい経営コンサルタント

金型・部品加工業専門コンサルティングです!販路開拓・生産改善・外注費削減の3つを支援するトライアングル支援パッケージ、技術を起点とする新しい経営コンサルタント

現在記事

【目次】 【この記事で分かること】 剥離技術の重要性 剥離の科学、剥離の原理 電解剥離、UV(紫外線)剥離、超音波剥離、熱...

【目次】 【この記事で分かること】 剥離技術の重要性 剥離の科学、剥離の原理 電解剥離、UV(紫外線)剥離、超音波剥離、熱...

3次元データ加工手順のセオリーが無料でお読みいただけます! ◆3次元データ加工手順のセオリー...

3次元データ加工手順のセオリーが無料でお読みいただけます! ◆3次元データ加工手順のセオリー...

電子回路の実装方法は部品実装と基板製造の工程に分かれていて、この工程を経て基板に部品が実装された電子回路ができます。実装工場とは部品が...

電子回路の実装方法は部品実装と基板製造の工程に分かれていて、この工程を経て基板に部品が実装された電子回路ができます。実装工場とは部品が...

たいへん便利なCAD/CAMですが、その反面、罠に陥りやすい面もあります。今回は、CAD/C...

たいへん便利なCAD/CAMですが、その反面、罠に陥りやすい面もあります。今回は、CAD/C...

今回は、マシニング加工のバイス段取りにおいて、普段当たり前のように使っている樹脂ハンマーについて解説します。まず良くない使い方とは、次のような状態です。...

今回は、マシニング加工のバイス段取りにおいて、普段当たり前のように使っている樹脂ハンマーについて解説します。まず良くない使い方とは、次のような状態です。...

前回のその4に続いて解説します。 6. 繊維強化の1 (1) オンラインブレンド 名機製作所は射出成形機のホッパーを2基設け、ベー...

前回のその4に続いて解説します。 6. 繊維強化の1 (1) オンラインブレンド 名機製作所は射出成形機のホッパーを2基設け、ベー...

開催日: 2026-02-17

開催日: 2026-02-06

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします