フィッシュボーンダイアグラム(特性要因図)とは?書き方やメリットについて徹底解説

1. フィッシュボーンダイアグラム(特性要因図)とは

特性要因図とは、特性(結果)に対して、どのような要因が関係、影響しているかをツリー状に表わした図で、広い視野で要因を拾い上げるのに有効です。 その形状から「魚の骨」とも呼ばれます。 課題解決にあたっては、ついつい少数の目についた要因で実験、対策を進めがちですが、思わぬところに重要な要因が隠れていることが往々にしてあります。 対策に入ってしまうと多大な時間、費用が発生しますので、はやる気持ちを抑えて関係者の知見を特性要因図に整理し、優先順位を付けたうえで実験に入るのが結局は早道になります。

2. フィッシュボーンダイアグラムのメリット・解決できる課題とは

フィッシュボーンダイアグラムのメリットは、問題の原因を視覚的に整理できることです。チームでのブレインストーミングを促進し、さまざまな要因を網羅的に考える手助けになります。また、問題解決のプロセスを明確にし、コミュニケーションを円滑にする効果もあります。次に、各課題と関連させて考えましょう。

(1)開発した技術特性の安定化

特性要因図を使うことで、特定の技術特性に影響を与える要因を明確にし、それらの要因を分析することができます。これにより、特性のばらつきや不安定さの原因を特定し、改善策を考える手助けになります。例えば、製品の品質や性能に関する問題を特定する際に、特性要因図を用いて、材料、プロセス、環境、人的要因などのさまざまな要因を洗い出すことができます。これにより、安定化に向けた具体的なアクションを計画しやすくなります。

(2)慢性品質不良の解決

特性要因図は、慢性品質不良の原因の特定として、問題の背後にある根本的な原因を洗い出すことができます。また、関連メンバーが集まって意見を出し合う際に、視覚的な整理が出来て、複雑な情報を整理し、理解しやすくすることで、問題解決のプロセスがスムーズになります。

(3)不良原因を特定し、的確に対策できる

特性要因図は、不良原因を特定して、問題の背後にある根本的な原因を洗い出すことができ、チームが集まって意見を出し合う際に、視覚的な整理が出来ます。複雑な情報を整理し、理解しやすくすることで、不良原因を特定し、的確に対策できます。

(4)顧客要求に応える製品を明確にできる

特性要因図は、顧客の要求に応える製品を明確にする際に非常に役立ちます。この図は、問題の原因を視覚的に整理するためのツールで、製品やサービスの特性を分析するのに適しています。特性要因図を使うことで、顧客のニーズや期待に対してどのような要素が影響を与えているのかを特定しやすくなります。例えば、製品の品質、機能、デザイン、コストなど、さまざまな要因を整理することで、顧客要求に応じた改善点を見つけることができます。

3. フィッシュボーンダイアグラム(特性要因図)の作成方法・書き方とは

特性要因図の要因の洗い出しを中心に、作成方法を説明します。

【特性要因図の作成手順】

①問題の特定・・・解決したい問題や特性を明確にします。図の右端にその特性を書きます。

②主要要因のカテゴリを決定

要因を大きく分類するためのカテゴリを決めます。一般的なカテゴリには以下のようなものがあります:

- 人(People)

- プロセス(Process)

- 材料(Materials)

- 機械(Machine)

- 環境(Environment)

- 測定(Measurement)

これらのカテゴリを図の骨の部分に配置します。

③要因の洗い出し

・各カテゴリに対して、具体的な要因をブレインストーミングします。チームで意見を出し合うと良いでしょう。

④詳細な要因の追加

・洗い出した要因をさらに掘り下げて、具体的な原因を追加します。例えば、「トレーニング不足」の下に「新入社員の研修が不十分」などと書きます。

⑤図の整理

・要因が出揃ったら、図を見やすく整理します。関連する要因をグループ化したり、矢印でつなげたりして、視覚的に理解しやすくします。

◆関連解説記事:誰でも使えるQC7つ道具(パレート図と特性要因図)

4. まとめ

特性要因図は、会議室などで作成することもあると思いますが、記憶や思い違い、勘違いもあると思います。できるだけ問題の対象となっている現場(工程)で作ることが良いでしょう。ある程度理解しているつもりでも、そこで観察しながら拾い出しを行うと、より正しい情報が得られます。挙がった項目が、分類上どうしても2つの島のどちらにも密接な関係がある場合は、両方に入れても良いと思います。完成の段階まで残るかも知れません。またその過程で片方が消えるかも知れません。作りながら完成度を高めることです。

「特性要因図」のキーワード解説記事

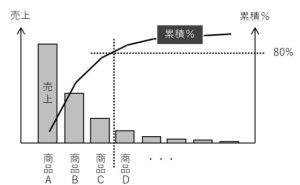

もっと見る誰でも使えるQC7つ道具(パレート図と特性要因図) データ分析講座(その150)

データ分析・活用に慣れていない方にお勧めなのが、次のQC7つ道具です。前回は「散布図」について解説しましたが、今回は「パレート図と...

データ分析・活用に慣れていない方にお勧めなのが、次のQC7つ道具です。前回は「散布図」について解説しましたが、今回は「パレート図と...

QC7つ道具:特性要因図の正しい使い方とは

【目次】 1. QC7つ道具とは QC7つ道具は品質管理の基本的ツールであり、次の7つを指します。 ヒ...

【目次】 1. QC7つ道具とは QC7つ道具は品質管理の基本的ツールであり、次の7つを指します。 ヒ...

特性要因図とは?QC七つ道具(その3)

【連載の目次】 1. QC7つ道具 (その1) ヒストグラム 2. QC7つ道具 (その2) パレート図 ...

【連載の目次】 1. QC7つ道具 (その1) ヒストグラム 2. QC7つ道具 (その2) パレート図 ...

「特性要因図」に関するセミナー

もっと見る2時間集中型オンライン講座 特性要因図編

特性要因図の概要、使い方、実際の作図をオンラインで学習参加者の声から生まれた、短時間完結型の新シリーズ! 「テーマを絞って学習したい」「業務の都合上、出張や丸一日のスケジュ...

開催日: オンデマンド

2時間集中型オンライン講座 再発防止活動編

参加者の声から生まれた、短時間完結型の新シリーズ! 「テーマを絞って学習したい」「業務の都合上、出張や丸一日のスケジュールは空けづらい」といった声を受け、新たに開設された短...

開催日: オンデマンド

2時間集中型オンライン講座 QC工程表編

参加者の声から生まれた、短時間完結型の新シリーズ! 「テーマを絞って学習したい」「業務の都合上、出張や丸一日のスケジュールは空けづらい」といった声を受け新たに開設された、短...

開催日: オンデマンド

「特性要因図」の専門家

もっと見るデータネクロマンサー/データ分析・活用コンサルタント (埋もれたデータに花を咲かせる、データ分析界の花咲じじい。それほど年齢は重ねてないけど)

「5S・3定」で改革・改善の基礎をつくり!JIT思想でムダを徹底して取り!心を生かしたモノづくりを目指す!

『和の国』Japanの知恵『Kaizen』でみちのくのモノづくりの復興を支援します。