「進化のトレンド」とは、キーワードからわかりやすく解説

1. 進化のトレンドとは

アルトシュラーらは多くの特許、発明を整理していくうちに、技術の進歩にもいくつかの典型的なパターンがある事に気づきました。 これを整理したものは技術進化のトレンドと名づけられ、現在の技術がトレンドのどの位置に属するかを考える事で、次の進化方向を予見する事ができます。 当初は8パターンでしたが、後世の追加により現在では14とも35とも言われます。パターンが増えてくると、発明原理との差異が分かりにくく、パターンの選択が難しくなります。

2. 進化のトレンド活用のポイント

この法則は、商品の寿命サイクルやS字カーブと同じように、あるパターンに沿って進化していきます。技術進化のトレンドの方向性を把握することで、自分が開発している技術が現在はどの段階にあり、今後はどうなるか予測も可能となります。そしてそれをヒントとして、さらに新しい発明に結びつけることができるようになります。まだ現在は不可能な技術であっても、ブレイクスルーによって実現可能性が高くなります。それが革新的な技術につながれば良いわけです。

進化パターンを構築する際には、情報の抽象化の度合いを判断することが大変重要です。あまり具体化し過ぎると、互いにほとんど差のない解決策となってしまいます。一方抽象化し過ぎて、あまりにも曖昧な解決策になってしまう傾向も見受けられます。

3. 進化のトレンド、技術システムが進化するとは

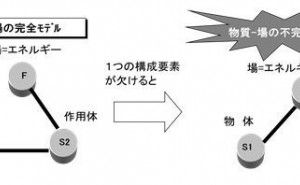

技術システムが進化するとはどういうことでしょうか。まずは、技術の目的について考えてみましょう。技術システムは必ず何かの目的を持って存在しています。たとえば、掃除機の目的は「床の埃を吸い取る」でしょう。洗濯機の目的は「衣類に付いた汚れを落とす」です。洗濯機で考えると、最初は軽微な汚れしか落とせなかったはずですが、それらがいろいろな汚れでさえも落とせるように進化していったと考えられます。すなわち、技術システムの進化とは、“目的(=主機能)の強化”の歴史という事ができるのです。

では、進化の「最終の姿」はどうなるのでしょう。TRIZ(トゥリーズ)では、あるシステムが進化した最後の姿を“究極の理想解”といいます。TRIZ(トゥリーズ)における技術システム進化のトレンドの最も基本的な法則は、「すべてのシステムは理想性が増大する方向に進化する」です。あみだくじを引くとき、最も早く当りの軸を見つける方法は当りから逆に辿っていくことです。あるいは、試験勉強をするときに、「答えを見てから問題を解く」ことと似ています。つまり、このシステムのゴール(究極の姿=理想解)は何なのかを明確にし、現時点でなぜそれが実現できていないのかを考えることが、戦略的な技術開発への指針となるはずなのです。

4. 進化のトレンドと究極の理想解の実現

究極の理想解とは、「システムが完全にその機能を果たし、そのシステム自体は存在しない」という状態、つまり「効用を無限大にし、システムがもたらす害とコストをゼロにする」という考え方に基づいています。これは一見、非現実的な目標のように思えますが、この理想を戦略的な目標として設定することで、現在の技術が持つ制約を明確にし、ブレークスルーのための具体的な方向性を見定めることができるのです。この究極の理想解へ向かう道のりこそが、「技術進化のトレンド」によって示唆される進化の道筋と深く結びついています。

例えば、「移動」という目的を持つシステムを考えてみましょう。初期の乗り物は、多くの資源(燃料や労力)を消費し、騒音や排ガスなどの害を伴いました。理想は「目的地に、即座に、何の介入も障害もなく、移動のコストや害もなく到着する」ことです。この理想に近づく過程で、システムは「可動性の向上」「制御性の向上」「エネルギー効率の向上」といった様々なトレンドに沿って進化していきます。自動運転技術は「制御性の向上」のトレンドの最先端に位置し、将来的にはシステム(車体やインフラ)の存在をほとんど意識させない移動手段へと収斂していく可能性があります。

「進化のトレンド」は、過去の膨大な発明データを分析し、技術システムが辿る普遍的な進化のパターンを抽出したものです。これらのパターンは、個別の技術分野に留まらず、あらゆる技術システムに適用可能な普遍性を持っています。例えば、「分割のトレンド」では、システムが単一から複数の要素に、さらに微細な構造へと進化する方向を示します。ランニングシューズのソールが、単一の素材から、衝撃吸収のための微細な空洞やゲル状の要素を持つ多層構造へと進化していったのは、まさにこのトレンドに沿った動きです。このトレンドを知ることで、次にソールがどのような進化を遂げるかを予測し、「次はさらに空洞を微細化し、それぞれの空洞に異なる機能を持たせる」といった具体的なアイデアを導き出すことができます。

5. トレンドを活用した革新的なアイデア創出

「進化のトレンド」の真価は、現在の技術や製品がどの進化段階にあるかを把握し、そのトレンドの次のステップを意図的に先取りする、あるいは複数のトレンドを組み合わせることで、革新的なアイデアを創出できる点にあります。開発中のシステムを構成要素に分解し、それぞれの要素に対して適用可能なトレンドを検討します。

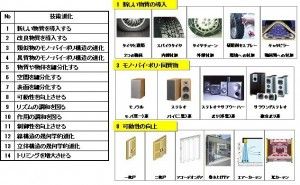

(1)トレンドの次のステップを予測する

ある要素が「モノ(単一)」から「バイ(二重)」への進化を遂げたばかりであれば、次は「ポリ(複数)」、さらには「ネットワーク構造」へと進化する可能性が高いと予測できます。この予測に基づいて、将来の製品の姿を具体的に描き出すことで、現在の開発ロードマップをより先見性のあるものに修正することができます。競合他社に先駆けて、まだ世にない進化の姿を実現することこそが、革新的な製品を生み出す鍵となるのです。

(2)トレンドの組み合わせによるブレークスルー

さらに強力なのは、複数の「進化のトレンド」を組み合わせることです。例えば、「ダイナミズム(柔軟性・可変性)のトレンド」と「空間の分割のトレンド」を組み合わせると、「状況に応じて柔軟に形状や構造を変化させる微細な要素の集合体」というアイデアが生まれます。これは、状況に応じて硬さを変えるスマート素材や、環境に合わせて透過度を調整する窓ガラスなどに結実する可能性を秘めています。一見無関係に見えるトレンド同士の交差点にこそ、従来の常識を打ち破るブレークスルーのヒントが隠されています。

(3)究極の理想解へのギャップの解消

究極の理想解というゴールを設定し、現在のシステムとの間に存在するギャップを特定します。このギャップこそが解決すべき「矛盾」であり、この矛盾を解消するための具体的な指針として「進化のトレンド」を活用します。例えば、理想のシステムが「システム自体が存在せず、機能のみが提供される」状態であれば、現在のシステムから「トリミング(不要な部分の除去)」のトレンドを適用し、システムの一部を外部環境や既存の要素に置き換えることを試みます。これにより、システムの複雑性やコストを劇的に削減するアイデアが生まれることがあります。

このように、「進化のトレンド」は、単なる技術の歴史のパターン分析に留まらず、未来の技術システムを能動的にデザインするための強力な思考ツールとなります。究極の理想解を旗印に掲げ、トレンドという羅針盤を使って現在地を確認し、未来への具体的な進化の道筋を描く。これこそが、技術革新を体系的に、かつ確信をもって進めるための戦略的なアプローチなのです。