1.製品の納入側から受入側へ提出する「文書」とは

製品設計では、顧客や協力会社、自社内の部署間において、様々な「文書」を取り交わす必要があります。納入仕様書はそれらのうち、製品の納入側から受入側へ提出する「文書」の一つです。製品の仕様を取引先に伝える役目という意味では、図面と同等の重要性があると思うのですが、納入仕様書の書き方や重要性について教育を受ける機会はほとんどないように思います。本稿では納入仕様書を作成する理由と記載内容の考え方について、2回に分けて解説します。

2.納入仕様書の位置付け

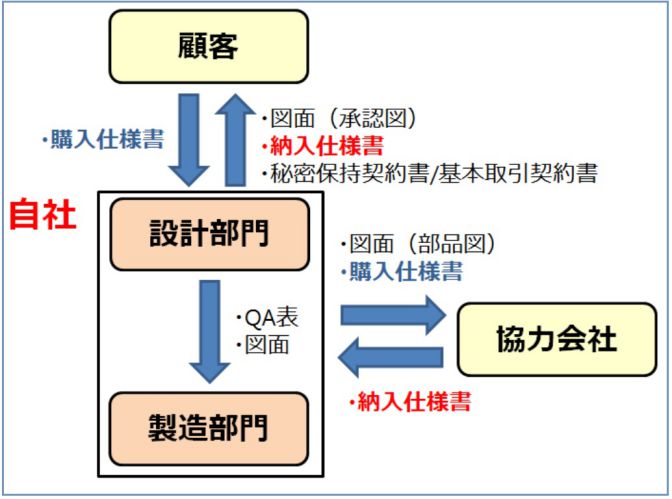

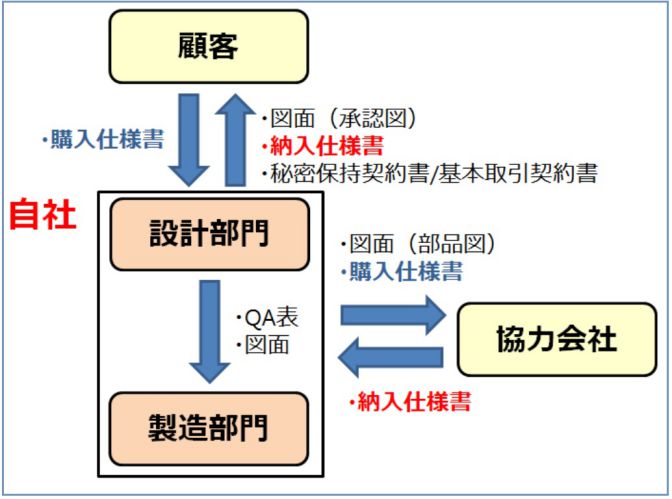

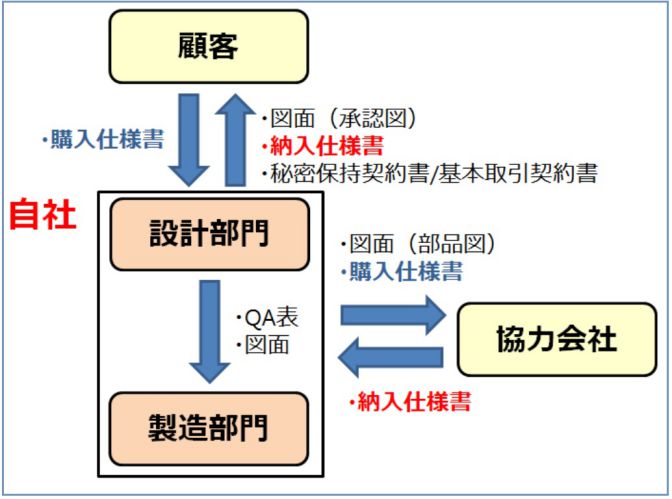

顧客から委託を受けて、製品を設計・製造する企業(自社とする)を想定した場合、取り交わす「文書」は図1のようになります。

図1 製品設計において取り交わす文書

納入仕様書は自社から顧客に提出する「文書」であると同時に、協力会社から受領する「文書」でもあります。顧客との取引を考えた場合、顧客の要求事項を「文書」にしたものが購入仕様書、購入仕様書を元に自社が設計・製造・納品する製品の仕様を「文書」にしたものが納入仕様書です。

3.なぜ納入仕様書を取り交わすのか

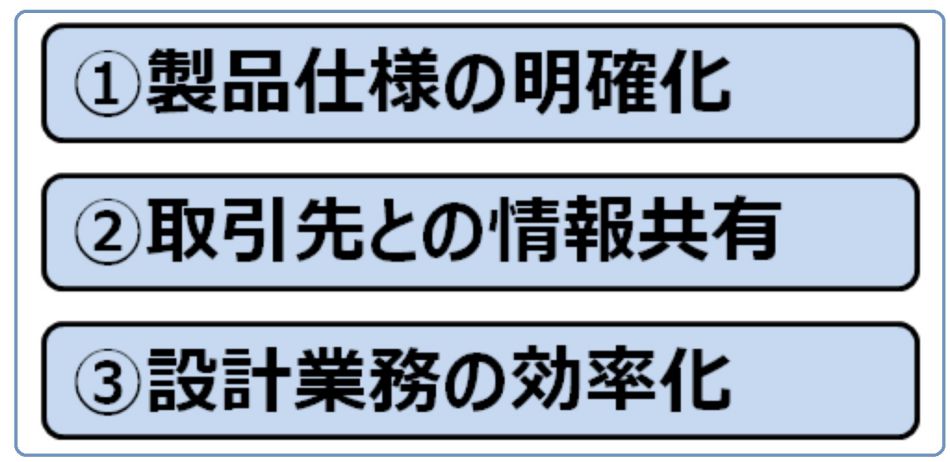

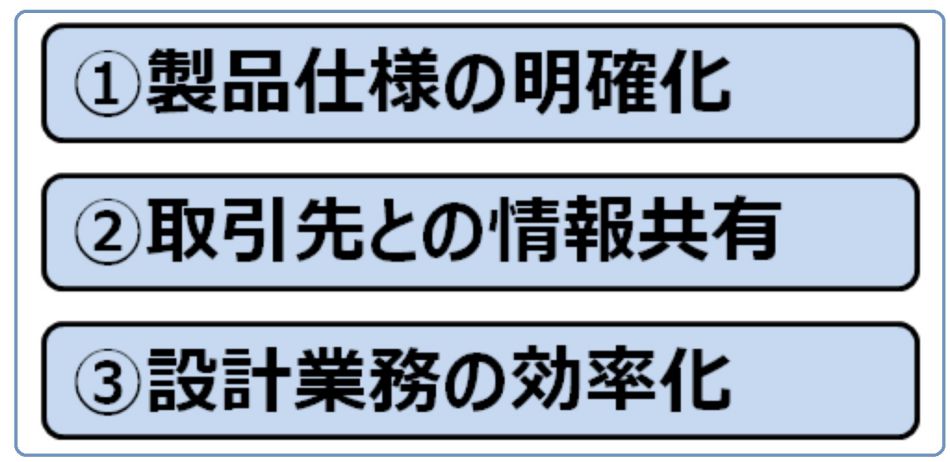

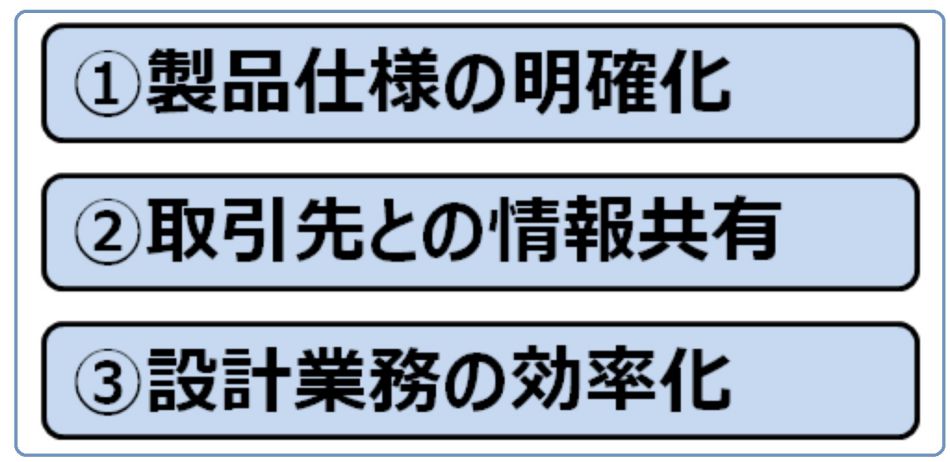

納入仕様書を取り交わす目的は大きく分けて3つあります。

図2 納入仕様書を取り交わす目的

(1)製品仕様の明確化

納入仕様書は図面だけでは記載しにくい製品の仕様について、自社と取引先で情報共有するために取り交わします。部品数が数点しかないようなシンプルな製品でさえも、図面だけで製品のすべての仕様を記載することは困難だからです。

しかし、納入仕様書の取り交わし以前に、自社の製品の仕様を明確にできていない企業はけっこう多いと思います。私の経験上、品質問題や取引先とのトラブルが頻繁に発生している企業に多いように感じます。例えば御社の製品や協力会社から納品される製品は、以下のような仕様を明確にしているでしょうか。

<製品仕様の例>

・外観検査時の照度⇒外観検査の結果は検査時の照度で全く異なる(目視検査の場合)

・製造担当企業の明確化⇒サイレントチェンジの防止(2次、3次下請企業が製造する場合など)

・再生材の使用可否(プラスチック成形)⇒何も取り決めがなければ使用してもよい?

その時の製品の性能は?

上記の外観検査時の照度の例で言うと、受入側は、外観検査は「明るい場所」でやるのが常識だと思っていて、納入側は照度について特に意識していないというようなケースはよくあります。外観品質基準を決めていても、照度に関しての取り決めがなければ、不良品が流出したり、過剰品質となり歩留まりが...