1.顧客の声を聴く

売れる商品を開発するためには、顧客がその商品を持つ喜びを味わえるか?また、使って感動させられるかどうかがポイントです。そのポイントを見つけるために、インタビューやアンケートなどで直接顧客にヒアリングする方法や、顧客の行動を観察して顧客の潜在的なニーズをあぶりだす方法があります。それらの情報を整理するためには、QFD(品質機能展開)が有効です。

2.QFD(品質機能展開)

QFDは1966年頃に日本で生み出した手法で、もともとは以下の5つの企業活動を支援する比較的大がかりなものです。

① 市場ニーズの先取り

② 開発目標の明確化

③ 事前検討の充実(故障予測や再発防止)

④ 品質伝達の適正

⑤ 評価確認の徹底

この中で、開発設計において特に重要な①と②では、顧客の声(要求)を品質(技術)特性に変換することが求められます。特に顧客が喜びを感じる差別化価値を発見するのが大切であるが、ここがなかなか難しいのが現実です。また、開発設計で優先度が低い③~⑤を省くことで従来のQFDよりも簡素化し、目的を商品開発に特定したプロセスにしたものを次に紹介します。

3.品質の2元性(狩野モデル)の活用

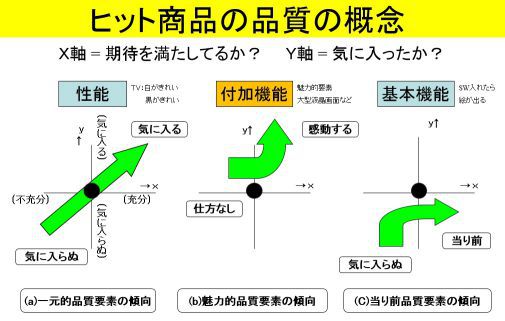

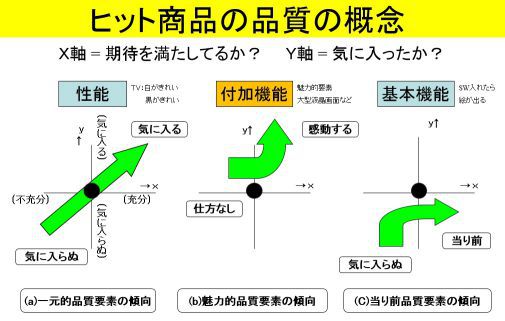

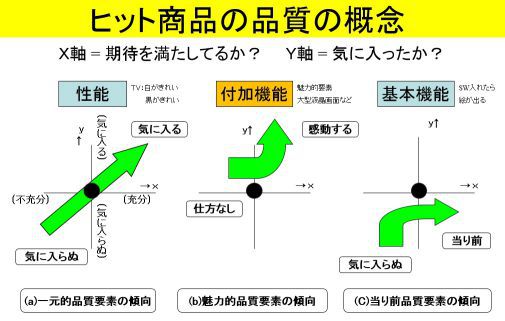

システムの機能満足度と顧客の感情満足度の2軸で評価すると、3つの機能に分類されるというのが、狩野モデルと呼ばれる「品質の2元性の概念」です。(図1参照)

図1.品質の元性の概念図

① 性能:商品機能の満足度が上がると顧客の満足度も上がる(気に入る!)

② 付加機能:顧客があきらめていた機能を高めると顧客は感動する。

③ 基本機能:顧客が不満に思っていた機能を高めても顧客は「当たり前」と感じる。

すなわち、顧客価値の中で差別化につなげるためには、②の付加機能を見つければいいことがわかります。これまでのQFDではどちらかといえば、顧客の「顕在的な」要求を分類しつつ、それに応える事が主目的になっていたため、思ったような差別化につながらなかったものと考えています。私たちは、この狩野モデルの考え方をQFDの品質企画に取り込んで評価することで、顕在要因に偏りがちな顧客の声をグルーピングする作業を通じて潜在的な付加機能をあぶりだすことを提案しています。

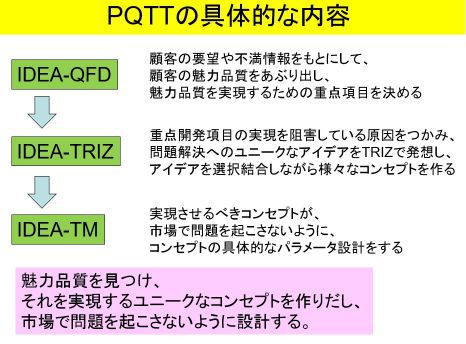

4.「魅力品質(付加機能)」の実現へ向けて

開発すべき魅力品質を明確にしたら、それをユニークな手段で実現することが、競争優位に立つために求められます。ここで

TRIZを使...