現代社会の経済システムは、地球資源を一方的に消費し、大量の廃棄物を生み出す「直線型経済(リニアエコノミー)」を前提としてきた。しかし、資源の有限性が顕在化し、気候変動が喫緊の課題となる中、このモデルは限界を迎えている。持続可能な未来を築くためには、資源を循環させ、経済的価値を維持し続ける「サーキュラーエコノミー(循環経済)」への転換が不可欠である。その実現に向け、単なる廃棄物の削減や再利用に留まらず、使用済み製品に新たな付加価値を与え「新品と同等以上」の品質に再生させる高度な産業技術が今、注目されている。その核心技術こそが、今回の主題である「リマニュファクチャリング(再製造)」戦略である。

1. なぜ今、「リマニュファクチャリング」が注目されるのか

(1) 現代社会が抱える二大課題~資源と環境~

リマニュファクチャリング(以下、リマニ<リマンとも略される>)が現代の経済戦略において不可欠な技術として浮上している背景には、人類が直面する根深い二つの課題、すなわち「資源の枯渇と不安定化」および「深刻化する環境負荷」がある。

【資源の枯渇と原材料価格の不安定化】

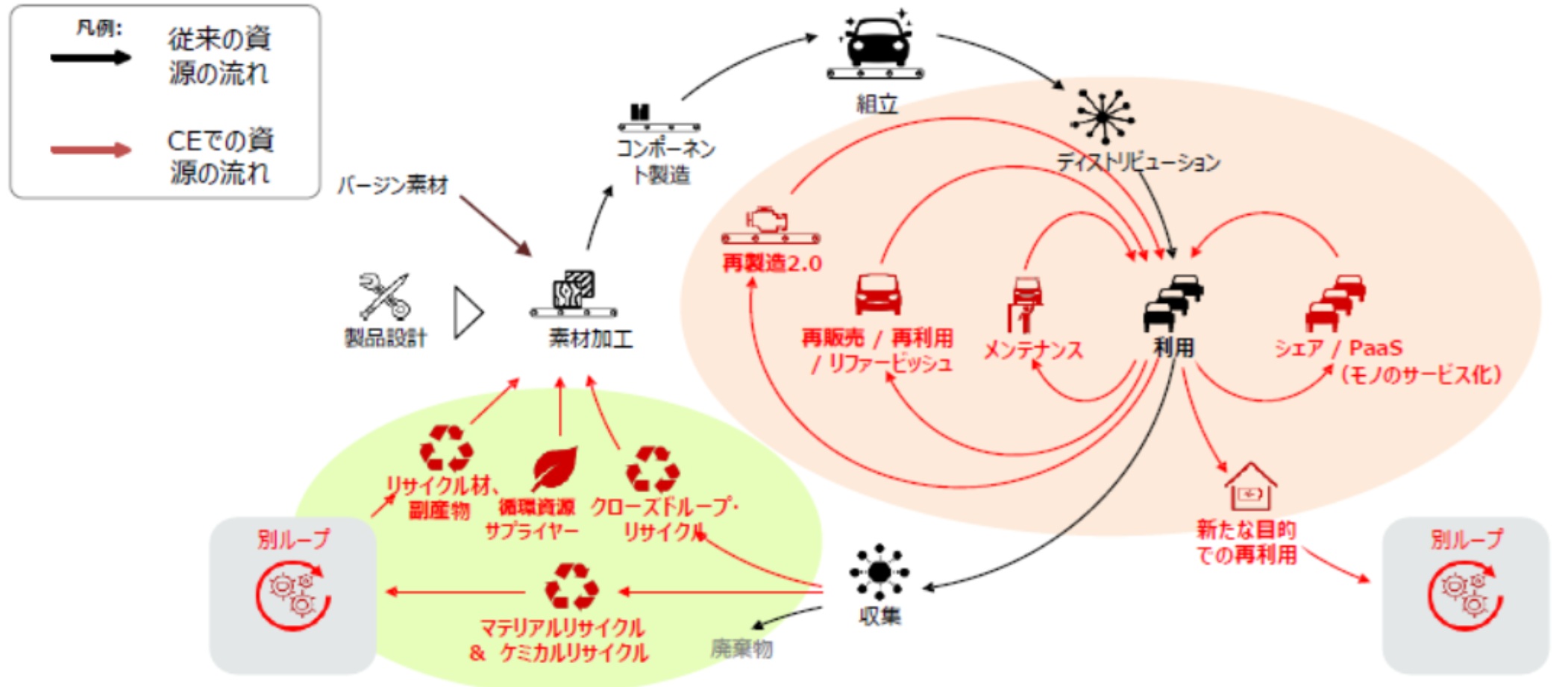

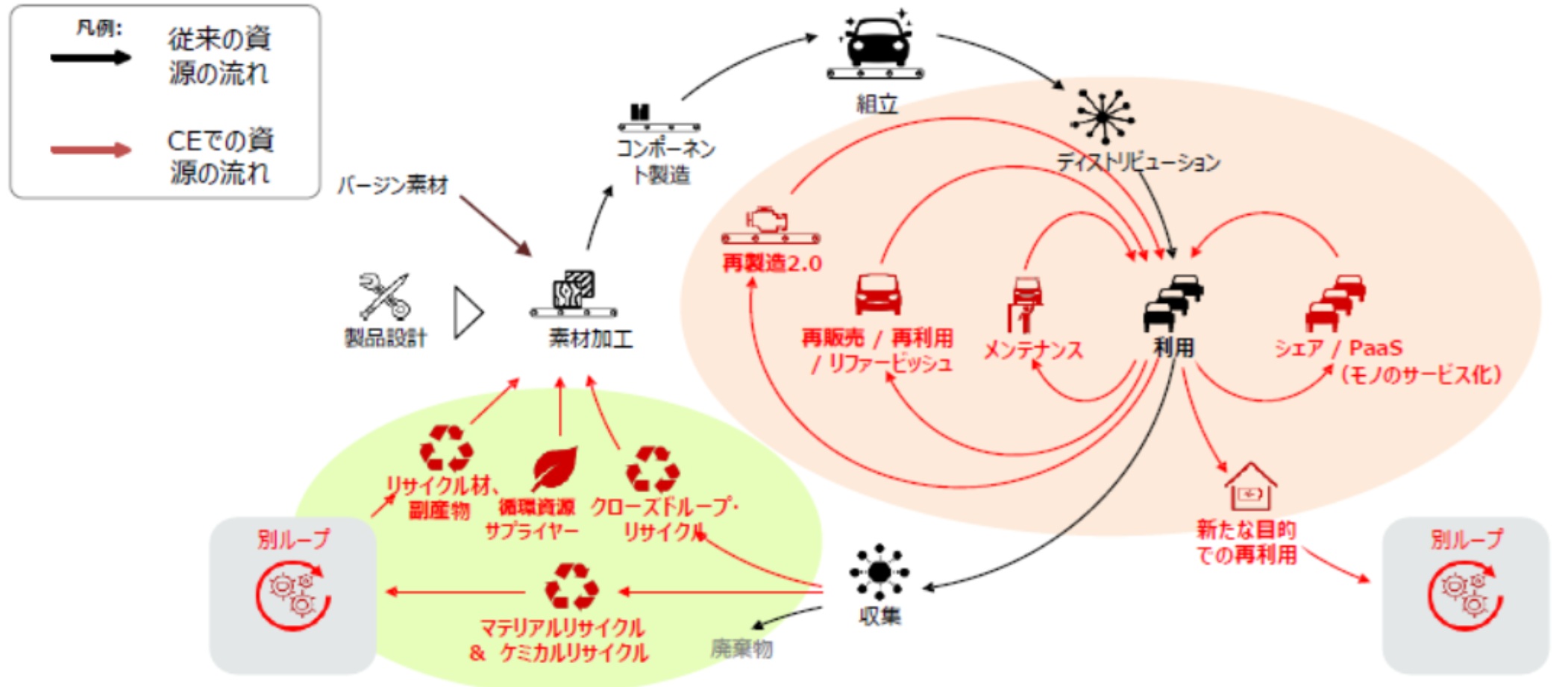

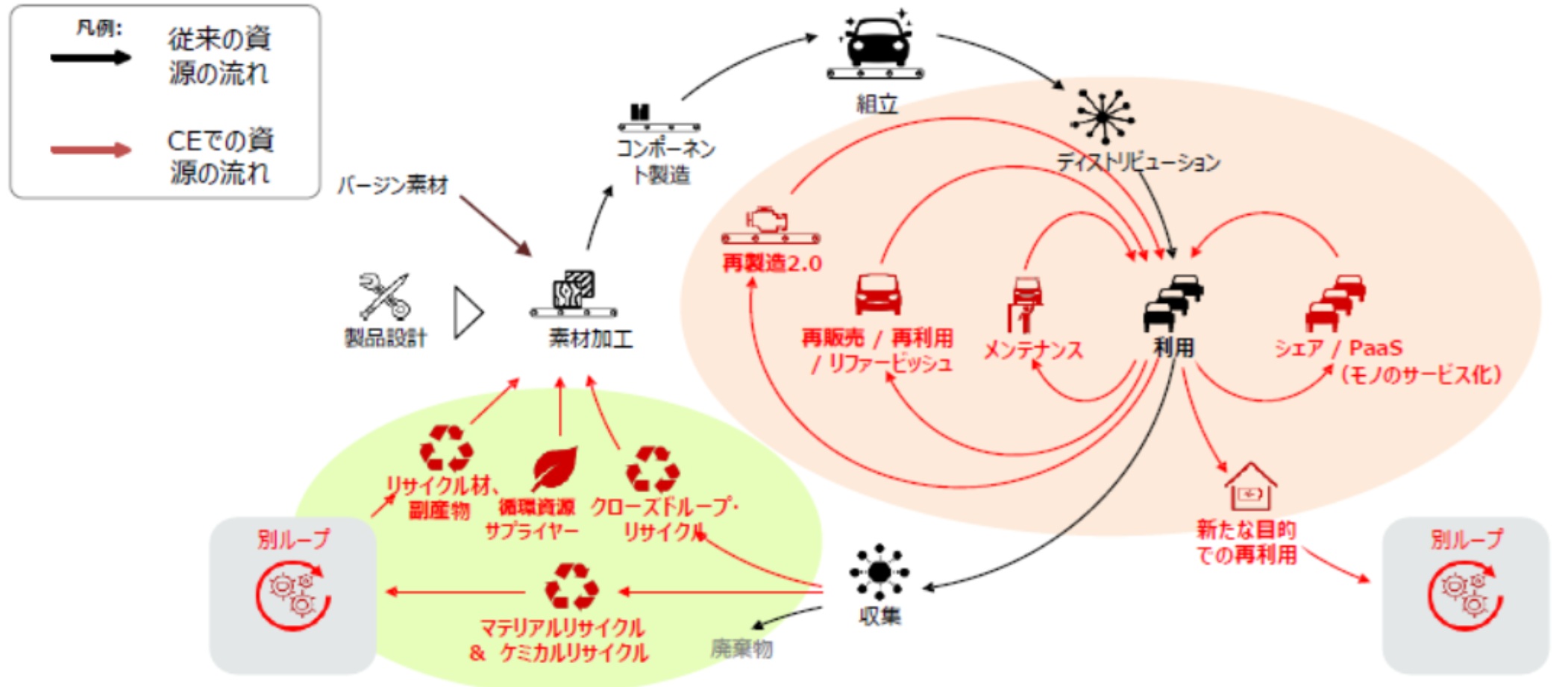

急速な新興国の経済成長に伴い、鉄、銅、レアメタルといった基幹原材料の需要は増加の一途を辿っている。地球上に存在する資源は有限であり、従来のペースでの消費は、将来的な資源の枯渇を招くことが確実視されている。さらに、特定の地域に偏在する原材料の調達は、地政学的なリスクや国際情勢の変動に極めて脆弱であり、価格の不安定化を招いている。企業にとって、原材料コストの高騰は収益を圧迫し、持続的な生産活動を困難にする。この資源調達における不安定性を根本的に解決するためには、従来のリニアエコノミーから脱却し、資源循環経済=サーキュラーエコノミー(CE)に転換する必要がある。下記の経産省GXグループCE図を参照。

【気候変動とCO2排出量削減の国際的要請】

地球温暖化対策の国際枠組みであるパリ協定や、各国が掲げるカーボンニュートラル目標は、産業界に対しCO2排出量の大幅な削減を強く求めている。製品をゼロから新品製造するプロセスは、鉱物採掘、精錬、加工、輸送など、多大なエネルギー消費とそれに伴うCO2排出を伴う。例えば、一つの自動車エンジンを新たに製造する場合と、使用済みコアを再生(リマニ)する場合では、エネルギー消費量が桁違いに異なる。リマニは、製品の「形」という最も付加価値の高い部分を維持しながら再生するため、エネルギーと原材料の投入を最小限に抑え、結果として製造に関わるCO2排出量を劇的に削減できる、最も効果的な環境対策の一つとして認識されている。

(2) リマニュファクチャリング(リマニ)とは何か

リマニは、これらの二大課題を同時に解決する「両輪」の戦略である。

【リマニの定義】~使用済み製品を新品と同等以上の品質水準に回復させるプロセス

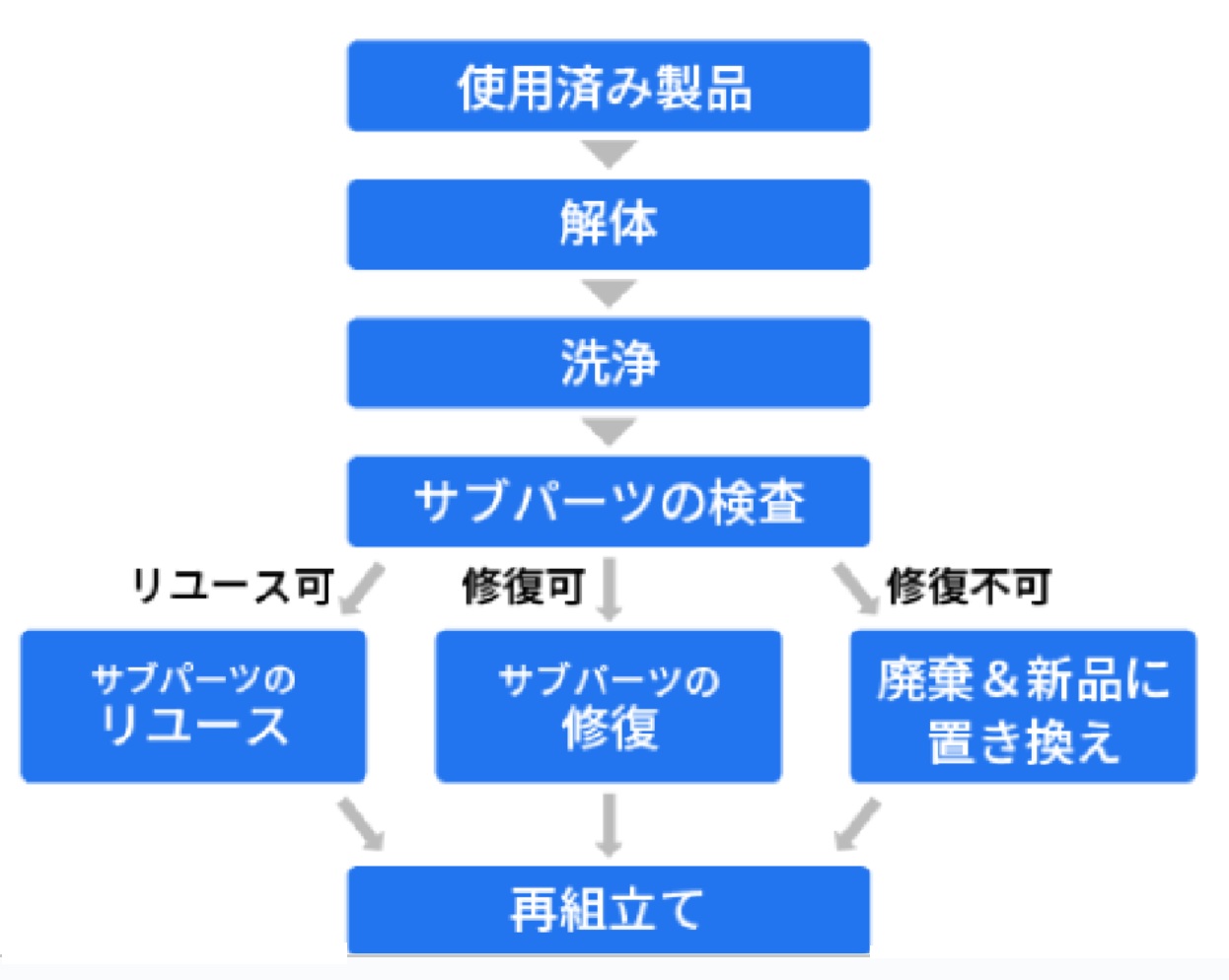

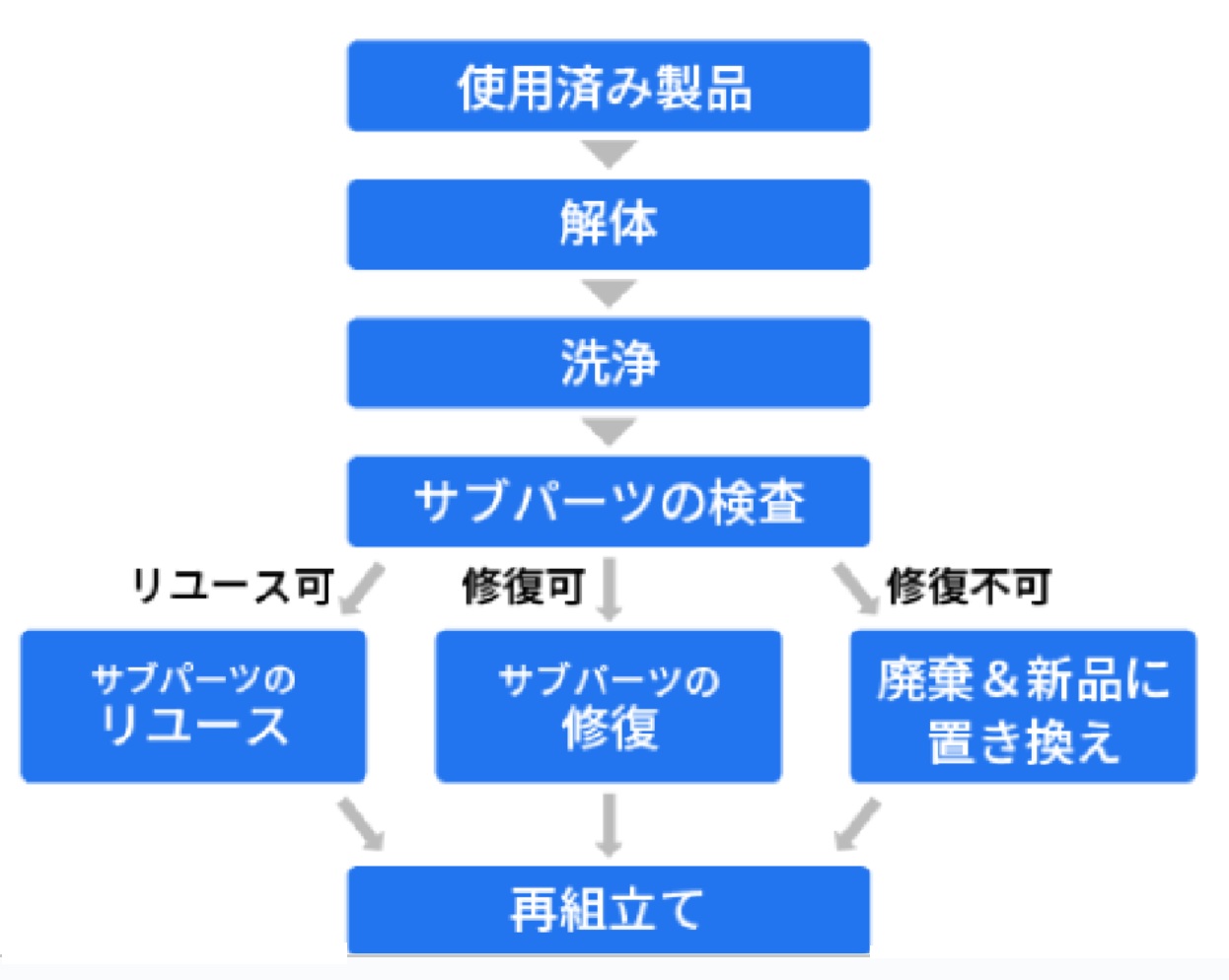

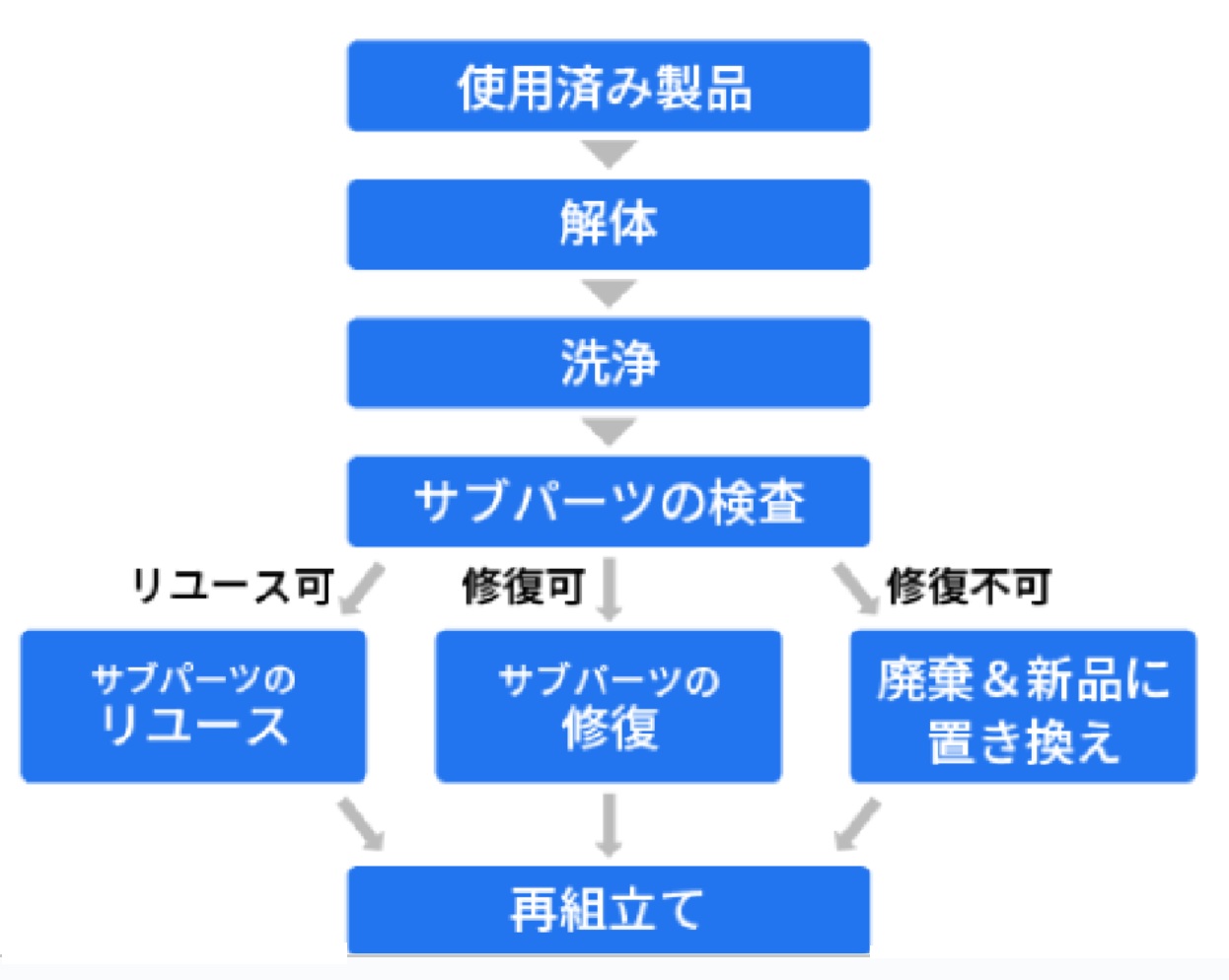

リマニとは、使用済み製品(コア)を単に修理したり、部品を交換したりする行為ではない。製品を完全に分解し、個々の部品を徹底的に検査、洗浄、修復する。消耗部品は新品に交換し、最新の技術基準や品質基準に合わせて再組み立てを行う。最終的に、完成した製品は、新品時と同等、あるいは技術改良によりそれ以上の性能を持ち、新品と同等の保証が付与される。下図の産総研「リマニュファクチャリングのプロセス」を参照。

【この記事の構成】~リマニの全貌を多角的に分析する

この記事では、リマニの戦略的価値を深掘りします。まず、リマニの明確な定義と既存の類語(リペア、リユース、リファービッシュなど)との違いを確立します。続いて、なぜリマニが経済・政策・市場の3つの側面から注目されるのかを解き明かします。さらに、そのメリットと課題、具体的な成功事例を分析し、リマニが創り出す持続可能で強靭なサプライチェーンと、サーキュラーエコノミーの未来図を提示します。

2. リマニュファクチャリングの明確な定義と類語との違い

リマニュファクチャリング(リマニ)をサーキュラーエコノミーの戦略として確立するためには、まずその技術的な要件と、混同されやすい類語との決定的な違いを明確にする必要がある。

(1)「リマニュファクチャリング」の技術的・品質的要件

【単なる修理ではない】~コア(使用済み製品)の分解、洗浄、検査、部品交換、再組み立て、品質保証

リマニは、一般的にイメージされる「修理(リペア)」とは根本的に異なる、高度で体系化された工業プロセスである。その起点は、使用済み製品である「コア」の回収である。リマニプロセスでは、このコアを単に故障箇所だけを直すのではなく、完全に分解する。分解された部品群は、徹底した洗浄処理を受けた後、非破壊検査を含む高度な検査工程を経る。この検査によって、再利用可能か、修復が必要か、あるいは廃棄すべきかが厳密に判断される。摩耗が激しい部品や、最新の安全基準を満たさない部品は躊躇なく新品に交換される。そして、これら新旧の部品(再利用部品、交換新品部品、修復部品)が、最新の生産ライン技術と品質管理体制のもとで再び組み立てられる。最終的に、完成したリマニ製品は、新品と同等の長期保証が付与され、市場に出荷される。この「新品と同等以上の品質保証」こそが、リマニの信頼性の核心である。

【新品と同等、あるいはそれ以上の価値創造】

リマニの価値は、単なる「再利用」の域を超え、しばしば新品以上の価値を生み出す点にある。このプロセスで最新の設計変更や技術改良が組み込まれることが多いため、リマニ製品は、元の新品よりも優れた耐久性、燃費効率、あるいはデジタル機能を持つことがある。例えば、自動車の電子制御ユニット(ECU)をリマニする際に、最新のソフトウェアにアップデートすることで、性能が向上する。このように、資源投入を最小限に抑えつつ、製品の付加価値を最大化する活動こそが、リマニの目指す価値創造である。

(2) 3R/4Rの階層構造におけるリマニの位置づけ

【リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)】

資源循環の基本原則は「3R」であり、Reduce(廃棄物の発生抑制)、Reuse(再利用)、Recycle(再資源化)の順に優先される。近年は、この3RにRemanufacturing(リマニ)を加え「4R」とする考え方や、製品設計段階での見直しを意味するRethinkを加える概念も提唱されている。

【リマニ(Remanufacturing)とその他の「R」との関係性】

リマニは、単なるリユースよりもはるかに高度な加工を伴うため、リユースとリサイクルの間に位置づけられるが、経済的・環境的効果から見れば、リサイクルよりも遥かに優位である。

【優先順位~リマニがリサイクルよりも上位に位置づけられる理由】

リマニは、リサイクル(製品の形態を破壊し、素材に戻す)よりも優先度が高い。その理由は、製品の製造時に組み込まれた「付加価値の総体」を維持できる点にある。製品の形を構成する部品や構造、設計、知財といった情報は、リサイクルで素材に戻すと失われてしまう。リマニはこれらの付加価値を温存するため、製品をゼロから作る「リニア」な工程に比べて、資源、エネルギー、コストの削減効果が圧倒的に高い。このため、資源循環のヒエラルキーにおいて、リマニはリユースの直...

現代社会の経済システムは、地球資源を一方的に消費し、大量の廃棄物を生み出す「直線型経済(リニアエコノミー)」を前提としてきた。しかし、資源の有限性が顕在化し、気候変動が喫緊の課題となる中、このモデルは限界を迎えている。持続可能な未来を築くためには、資源を循環させ、経済的価値を維持し続ける「サーキュラーエコノミー(循環経済)」への転換が不可欠である。その実現に向け、単なる廃棄物の削減や再利用に留まらず、使用済み製品に新たな付加価値を与え「新品と同等以上」の品質に再生させる高度な産業技術が今、注目されている。その核心技術こそが、今回の主題である「リマニュファクチャリング(再製造)」戦略である。

1. なぜ今、「リマニュファクチャリング」が注目されるのか

(1) 現代社会が抱える二大課題~資源と環境~

リマニュファクチャリング(以下、リマニ<リマンとも略される>)が現代の経済戦略において不可欠な技術として浮上している背景には、人類が直面する根深い二つの課題、すなわち「資源の枯渇と不安定化」および「深刻化する環境負荷」がある。

【資源の枯渇と原材料価格の不安定化】

急速な新興国の経済成長に伴い、鉄、銅、レアメタルといった基幹原材料の需要は増加の一途を辿っている。地球上に存在する資源は有限であり、従来のペースでの消費は、将来的な資源の枯渇を招くことが確実視されている。さらに、特定の地域に偏在する原材料の調達は、地政学的なリスクや国際情勢の変動に極めて脆弱であり、価格の不安定化を招いている。企業にとって、原材料コストの高騰は収益を圧迫し、持続的な生産活動を困難にする。この資源調達における不安定性を根本的に解決するためには、従来のリニアエコノミーから脱却し、資源循環経済=サーキュラーエコノミー(CE)に転換する必要がある。下記の経産省GXグループCE図を参照。

【気候変動とCO2排出量削減の国際的要請】

地球温暖化対策の国際枠組みであるパリ協定や、各国が掲げるカーボンニュートラル目標は、産業界に対しCO2排出量の大幅な削減を強く求めている。製品をゼロから新品製造するプロセスは、鉱物採掘、精錬、加工、輸送など、多大なエネルギー消費とそれに伴うCO2排出を伴う。例えば、一つの自動車エンジンを新たに製造する場合と、使用済みコアを再生(リマニ)する場合では、エネルギー消費量が桁違いに異なる。リマニは、製品の「形」という最も付加価値の高い部分を維持しながら再生するため、エネルギーと原材料の投入を最小限に抑え、結果として製造に関わるCO2排出量を劇的に削減できる、最も効果的な環境対策の一つとして認識されている。

(2) リマニュファクチャリング(リマニ)とは何か

リマニは、これらの二大課題を同時に解決する「両輪」の戦略である。

【リマニの定義】~使用済み製品を新品と同等以上の品質水準に回復させるプロセス

リマニとは、使用済み製品(コア)を単に修理したり、部品を交換したりする行為ではない。製品を完全に分解し、個々の部品を徹底的に検査、洗浄、修復する。消耗部品は新品に交換し、最新の技術基準や品質基準に合わせて再組み立てを行う。最終的に、完成した製品は、新品時と同等、あるいは技術改良によりそれ以上の性能を持ち、新品と同等の保証が付与される。下図の産総研「リマニュファクチャリングのプロセス」を参照。

【この記事の構成】~リマニの全貌を多角的に分析する

この記事では、リマニの戦略的価値を深掘りします。まず、リマニの明確な定義と既存の類語(リペア、リユース、リファービッシュなど)との違いを確立します。続いて、なぜリマニが経済・政策・市場の3つの側面から注目されるのかを解き明かします。さらに、そのメリットと課題、具体的な成功事例を分析し、リマニが創り出す持続可能で強靭なサプライチェーンと、サーキュラーエコノミーの未来図を提示します。

2. リマニュファクチャリングの明確な定義と類語との違い

リマニュファクチャリング(リマニ)をサーキュラーエコノミーの戦略として確立するためには、まずその技術的な要件と、混同されやすい類語との決定的な違いを明確にする必要がある。

(1)「リマニュファクチャリング」の技術的・品質的要件

【単なる修理ではない】~コア(使用済み製品)の分解、洗浄、検査、部品交換、再組み立て、品質保証

リマニは、一般的にイメージされる「修理(リペア)」とは根本的に異なる、高度で体系化された工業プロセスである。その起点は、使用済み製品である「コア」の回収である。リマニプロセスでは、このコアを単に故障箇所だけを直すのではなく、完全に分解する。分解された部品群は、徹底した洗浄処理を受けた後、非破壊検査を含む高度な検査工程を経る。この検査によって、再利用可能か、修復が必要か、あるいは廃棄すべきかが厳密に判断される。摩耗が激しい部品や、最新の安全基準を満たさない部品は躊躇なく新品に交換される。そして、これら新旧の部品(再利用部品、交換新品部品、修復部品)が、最新の生産ライン技術と品質管理体制のもとで再び組み立てられる。最終的に、完成したリマニ製品は、新品と同等の長期保証が付与され、市場に出荷される。この「新品と同等以上の品質保証」こそが、リマニの信頼性の核心である。

【新品と同等、あるいはそれ以上の価値創造】

リマニの価値は、単なる「再利用」の域を超え、しばしば新品以上の価値を生み出す点にある。このプロセスで最新の設計変更や技術改良が組み込まれることが多いため、リマニ製品は、元の新品よりも優れた耐久性、燃費効率、あるいはデジタル機能を持つことがある。例えば、自動車の電子制御ユニット(ECU)をリマニする際に、最新のソフトウェアにアップデートすることで、性能が向上する。このように、資源投入を最小限に抑えつつ、製品の付加価値を最大化する活動こそが、リマニの目指す価値創造である。

(2) 3R/4Rの階層構造におけるリマニの位置づけ

【リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)】

資源循環の基本原則は「3R」であり、Reduce(廃棄物の発生抑制)、Reuse(再利用)、Recycle(再資源化)の順に優先される。近年は、この3RにRemanufacturing(リマニ)を加え「4R」とする考え方や、製品設計段階での見直しを意味するRethinkを加える概念も提唱されている。

【リマニ(Remanufacturing)とその他の「R」との関係性】

リマニは、単なるリユースよりもはるかに高度な加工を伴うため、リユースとリサイクルの間に位置づけられるが、経済的・環境的効果から見れば、リサイクルよりも遥かに優位である。

【優先順位~リマニがリサイクルよりも上位に位置づけられる理由】

リマニは、リサイクル(製品の形態を破壊し、素材に戻す)よりも優先度が高い。その理由は、製品の製造時に組み込まれた「付加価値の総体」を維持できる点にある。製品の形を構成する部品や構造、設計、知財といった情報は、リサイクルで素材に戻すと失われてしまう。リマニはこれらの付加価値を温存するため、製品をゼロから作る「リニア」な工程に比べて、資源、エネルギー、コストの削減効果が圧倒的に高い。このため、資源循環のヒエラルキーにおいて、リマニはリユースの直下、リサイクルの上位に位置づけられる。

【混同しやすい関連用語との境界線】

リユース(Reuse)との違い~ 加工度と品質保証の有無

リユースは、製品をそのまま、あるいは最小限の手入れで再販する(例:中古車、古着)。加工の度合いが低く、新品時の保証は通常継承されない。一方、リマニは完全な分解と再組み立てを伴う「再製造」であり、新品と同等以上の品質保証を付与する点が決定的に異なる。

リペア(Repair:修理)との違い~ 全体的な機能回復と部品単位の交換

リペアは、故障した機能や部品を特定し、それを修復・交換することで製品の動作を回復させる行為である。製品全体の品質基準を新品レベルに引き上げる目的はなく、その部分的な修理にのみ保証が付く。リマニは、製品全体を対象とした工業的な品質回復プロセスである。

リファービッシュ(Refurbished)との違い〜 対象が初期不良品か使用済み品か

リファービッシュは、初期不良品や中古品を修理・整備して再販する。

リサイクル(Recycle:再資源化)との違い~ 製品形態を維持する点

リサイクルは、製品を素材(鉄、プラスチック、ガラスなど)まで分解し、その素材を新たな製品の原材料として利用する。製品の機能や形態は失われる。リマニは、製品形態と高価な主要部品(エンジンブロック、筐体など)を維持し、その付加価値を再利用する点が最大の違いである。

3. リマニュファクチャリングが注目される背景

リマニュファクチャリングが現代の企業戦略、政策、そして市場において最重要課題の一つとして浮上しているのは、単なる環境意識の高まりだけでなく、経済的合理性、法的規制、そして消費者意識の変化という3つの強力な要因が複合的に作用しているためである。前掲した経産省のサーキュラーエコノミー(CE)図においては、リマニュファクチャリングは「再製造2.0」と表記されており、環境時代の製造(2.0)として定義されると同時に、設計からの規格・関与が重要視された取組である。

(1) 経済的要因~原材料調達リスクの低減とコスト優位性

【コア(回収部品)の安定調達がもたらす価格変動リスクの回避】

新品製造のサプライチェーンは、国際的な原材料市場の変動に常に晒されている。レアアースや貴金属などの価格が高騰すれば、製造コストは即座に跳ね上がる。これに対し、リマニは、使用済み製品である「コア」を自社で回収し、これを内部資源として再利用する「クローズドループ・サプライチェーン」を構築する。この回収システムが安定すれば、企業は国際市場の原材料価格変動の影響を極力受けずに、安定的に部品を調達できるようになり、調達リスクの回避が可能となる。

【新品製造に比べたエネルギーコスト、原材料コストの大幅削減】

リマニ製品の製造は、新品製造と比較して、製品や産業によって差はあるものの、欧州リマニュファクチャリング・ネットワーク(ERN)などの調査によれば、一般的に原材料の投入量を最大90%近く、エネルギー消費量も最大80%程度削減できると試算されている。特に自動車産業のような大型機械では、部品の鋳造や切削といった工程で大量のエネルギーを消費するため、主要な金属部品を再利用できるリマニは、このエネルギーコストと原材料コストの大幅な削減に直結する。この圧倒的なコスト優位性は、製品価格の競争力を高め、企業収益を押し上げる大きな要因となる。

(2) 法的・政策的要因拡大生産者責任(EPR)の強化

【EUなど先進地域におけるリマニ促進政策】

欧州連合(EU)を筆頭に、先進地域では生産者に対して、自らが製造・販売した製品の回収、処理、再利用に対する責任を課す「拡大生産者責任(EPR)」が強化されている。企業は、製品が最終的に廃棄されるのではなく、最大限に循環される仕組みを構築する義務を負う。リマニは、製品の寿命を延長し、高い経済価値を保ったまま資源を循環させるため、EPRの要件を満たす最も有効な手段として政策的に推進されている。

【製品寿命延長と修理する権利(Right to Repair)の動き】

製品の短命化(計画的陳腐化)への批判が高まる中、消費者が自ら製品を修理・保守するための情報、工具、部品へのアクセスを保証する「修理する権利(Right to Repair)」の法制化が世界中で進んでいる。リマニは、この「権利」を裏付けるビジネスモデルとなる。生産者が高品質なリマニ部品や修理キットを提供することで、製品寿命を延長し、消費者の経済的負担を軽減すると同時に、廃棄物を減らすという社会的な要請に応えることができる。

(3) 市場・消費者要因:環境意識の高まりとサステナビリティブランド

【SDGs達成への貢献と企業イメージ向上】

SDGs(持続可能な開発目標)が企業活動の新たな規範となる中、リマニは特に目標12「つくる責任、つかう責任」に直接的に貢献する。リマニを積極的に展開する企業は、環境と社会に対する責任を果たす「サステナビリティ・リーダー」としてのブランドイメージを確立できる。これは、特に環境意識の高い若年層やESG投資を行う機関投資家に対して大きなアピールポイントとなる。

【リマニ製品に対する信頼性の確立と市場拡大】

かつては「再生品=中古品」というイメージが強かったが、新品と同等以上の品質保証が付与されるリマニの定義が浸透するにつれ、消費者やB2Bの購買者はリマニ製品の環境優位性と価格優位性を評価するようになった。これにより、リマニ製品市場は着実に拡大しており、環境配慮と経済性を両立させる新たな消費行動として定着しつつある。

4. リマニュファクチャリングのメリットとデメリット(課題)

リマニュファクチャリングは多くの利点をもたらすが、その普及には乗り越えるべき技術的、組織的、経済的な課題も存在する。これらの課題を明確にし、解決策を講じることが、戦略成功の鍵となる。

(1) 主要なメリット(効果)

【環境負荷の低減】~ CO2排出量、水使用量、廃棄物発生量の大幅削減

リマニの最も顕著な効果は、環境負荷の劇的な低減である。前述の通り、主要な部品の素材を再利用することで、採掘や精錬に伴うCO2排出量や、製造工程で必要な水使用量を大幅に削減できる。また、製品が廃棄物になるまでの期間を延長するため、埋立や焼却される製品の絶対量が減少し、廃棄物発生量の削減に直接的に貢献する。これは、企業が環境目標(例:カーボンニュートラル)を達成するための、非常に効率的な手段となる。

【経済的メリット】~ 製造コストの削減、新たな雇用創出

原材料調達のコスト削減効果に加え、リマニは新たな経済的価値も創造する。製品の分解、検査、修復、再組み立てといったリマニのプロセスは、高度な専門知識と熟練した技術者を必要とするため、地域経済において質の高い雇用を創出する。また、リマニ製品は新品よりも低価格で提供できるため、市場における購買層を広げ、新たな収益源となる。

【サプライチェーンの強靭化】~ 部品不足リスクへの対応力向上

グローバルなサプライチェーンは、パンデミックや地政学的な紛争によって容易に寸断される脆弱性を抱えている。リマニによって確立されたクローズドループ・サプライチェーンは、自社製品の「コア」を内部資源として活用するため、外部の原材料供給に依存しすぎるリスクを低減する。部品不足が発生した場合でも、回収したコアから必要な部品を調達・再生することで、生産ラインの停止を防ぎ、サプライチェーンの強靭性を高めることができる。

(2) 乗り越えるべきデメリットと克服すべき技術的・組織的課題

【最大の壁】~コア(使用済み製品)の安定的な回収

リマニを成功させる最大の鍵であり、最大の課題は、高品質な「コア」を安定的に、かつ効率よく回収するシステム(リバース・ロジスティクス)の構築である。

【回収インフラの整備と消費者インセンティブの設計】

コアは、製品が使用された後に、消費者の手元や修理工場に分散して存在する。これを効率よく集めるための物理的な回収インフラの整備と、消費者が製品を返却する動機付け(インセンティブ)の設計が必要となる。具体的には、コアの下取り価格を設定する、保証期間終了後の回収義務を契約に含める、リマニ製品の購入時に割引を提供するなどの経済的施策が求められる。

【技術的な難しさ】~ 部品の非破壊検査と品質保証の難易度

回収されるコアは、使用履歴や摩耗度が一点ごとに異なるため、新品部品のように均質ではない。リマニ工程では、部品を破壊せずに内部の疲労度や微細な損傷を特定する「非破壊検査」の高度な技術が必要となる。この検査技術と、多種多様なコアに対する品質基準を統一的に管理する能力が、リマニの技術的なハードルとなっている。

【経済的課題】~ リマニ技術や設備の初期投資コスト

リマニのラインは、新品製造ラインとは異なる専用の分解・洗浄・検査設備を必要とするため、初期投資コストが高額になりやすい。特に少量多品種のコアを扱う場合、規模の経済が働きにくく、リマニ単体でのコスト競争力を確保するためには、効率的なラインの自動化や、デジタル技術によるコアの選別・分類の最適化が不可欠となる。

【法的・標準化の課題】~ リマニ製品の定義と国際標準の浸透

リマニ製品の品質や保証内容に関する国際的な標準規格は、整備が進みつつあるものの、市場への浸透や各国法制度との連携は未だ確立途上にあることが課題である。例えば、英国規格(BS 8887シリーズ)や米国国家規格(ANSI RIC001.2)など、リマニのプロセスや用語を定義する規格はすでに存在する。また、ISO(国際標準化機構)においても、サーキュラーエコノミー全体を扱う規格群(ISO 59000シリーズ)が2024年に発行されており、リマニはこの中核的な取り組みと位置づけられている。今後の課題は、これらの統一的な品質基準が「リマニ製品=新品と同等」という市場の信頼を確立し、それを遵守する企業認証制度として広く普及することである。

5. リマニュファクチャリングの具体例と成功の鍵

リマニュファクチャリングは、その技術的要件と経済的合理性から、特に高価で複雑、かつ耐久性が求められる産業分野で成功を収めている。その成功事例と、普及を加速させるための戦略的要素を見ていく。

(1) リマニの主要産業事例(海外・国内)

【自動車産業】~ エンジン、トランスミッション、スターターのリマニ(世界最大市場)

自動車産業は、リマニの最も歴史が長く、最大規模の市場である。エンジン、トランスミッション、スターターモーター、オルタネーターといった主要かつ高付加価値な部品は、リマニによって新品時の性能に回復され、新品よりも安価に提供される。特に欧米では、修理・交換部品としてリマニ製品が広く流通しており、新品と同じ保証期間が設定されていることが一般的である。これにより、ユーザーは修理コストを抑えられ、メーカーは資源を節約できるという二重のメリットを享受している。

【事務機器・IT機器】~ コピー機、プリンター、サーバーのリマニ

事務機器メーカーは、複合機やプリンターをリースやレンタル形式で提供するビジネスモデルを古くから採用している。このビジネスモデルは、製品の所有権がメーカー側にあるため、使用済み製品(コア)の回収が非常に容易であり、リマニ戦略と最高の親和性を持つ。回収した機器は、最新の技術基準に合わせてアップグレードされた上で、リマニ製品として再投入される。これにより、メーカーは製品ライフサイクル全体を管理し、安定したサービス収益と資源のクローズドループ化を実現している。

【航空機産業】~ タービンブレードや高性能電子部品のリマニ

航空機部品は、その安全性と信頼性の高さから、極めて高価である。タービンブレードや高性能の電子制御ユニットなどは、新品の製造コストが高く、リマニによるコスト削減効果が非常に大きくなる。航空機メーカーは、厳格な品質管理基準(新品と同等以上のトレーサビリティ)のもとでリマニを実施し、安全基準を満たしながら、運用コストの低減に貢献している。

(2) 成功の鍵となるビジネス戦略

【製品設計段階からの「リマニ可能性」の考慮(DfR:Design for Remanufacturing)】

リマニを成功させるには、リマニ工程が始まる前の「製品設計」の段階が最も重要となる。DfR(Design for Remanufacturing)とは、「分解しやすく、非破壊検査が容易で、主要部品の再利用率を最大化できる」ように製品を設計する思想である。例えば、簡単に主要部品を取り外せるモジュール構造にする、異なる製品世代間でも部品を共通化する、接着剤の使用を避け留め具を用いる、といった設計上の工夫がコストとリマニ効率を大きく左右する。

【製品ライフサイクル全体を管理する「プロダクト・サービス・システム(PSS)」】

製品を販売して終わりではなく、製品の機能や利用期間をサービスとして提供するPSS(Product-Service System)は、リマニ戦略の理想的な形である。リースやレンタル契約を通じて、生産者が製品の所有権を維持することで、ユーザーは製品の使用が終わればメーカーに返却する義務が生じる。これにより、メーカーは最も困難な課題である「コアの安定回収」を契約的に保証でき、高効率なリマニサイクルを構築できる。

【デジタル技術(IoT、AI)を活用した製品寿命管理と回収予測】

デジタル技術は、リマニの効率を飛躍的に高める。IoTセンサーを製品に搭載し、実際の稼働時間、負荷、環境データをリアルタイムで収集することで、個々の製品の「真の寿命」や交換時期を正確に予測できる。AIは、このデータを分析し、いつ、どこから、どのような状態のコアが回収されるかを予測することで、リマニ生産計画の最適化、部品在庫の適正化、リバース・ロジスティクスの効率化に貢献する。

(3) 日本におけるリマニの現状と展望

【高い技術力と独自展開~国内事例】

日本は、高品質なモノづくり文化と、製品を大切に使い、丁寧に修理する国民性を持つ。この高度な分解・検査・組み立て技術と、品質への厳格な姿勢は、リマニに極めて有利に働く。実際に、建設機械のコマツは早くからエンジンやトランスミッションのリマニ事業を手掛け、グローバルに展開している。また、キヤノンやリコーといった事務機器メーカーは、リースアップした複合機を回収・分解・再生し、「リファービッシュ品」として市場に再投入するモデルを確立している。これらは、高精度な工作機械、医療機器、半導体製造装置などの分野と並び、日本のリマニ技術が高い優位性を持つことを示している。

【今後の成長が期待される分野と政策的支援の必要性】

今後は、IoT化が進む産業機械や、車載バッテリーなど、高付加価値かつ環境負荷の高い部品を多く含む分野でのリマニの成長が期待される。その成長を加速させるためには、国レベルでのリマニ製品の品質標準化、リマニ事業に対する投資優遇策、そしてコア返却を促す消費者・企業インセンティブの政策的導入が不可欠となる。

6. まとめ、リマニュファクチャリングが創る持続可能な社会

リマニュファクチャリングは、資源の枯渇と気候変動という現代の二大課題に対する最も賢明で合理的な回答である。これは単なる環境対策ではなく、使用済み製品を「コア」という戦略的内部資源に変え、新品製造時と同等、あるいはそれを超える価値を創造する、次世代の「再製造」戦略である。リマニによって、企業は国際的な原材料価格の変動リスクから解放され、製造コストを大幅に削減し、環境対応への責任を果たしながら、新たな収益機会と雇用を生み出すことができる。しかし、その普及は、コアの安定回収という最大の壁に阻まれている。この壁を乗り越えるためには、製品ライフサイクル全体を見通したDfR(設計思想)と、PSS(サービスモデル)、そしてIoT・AIによる高度な回収予測とトレーサビリティの実現が不可欠となる。リマニ戦略を社会全体で推進し、製品の付加価値を最大限に維持しながら循環させる仕組みが完成したとき、私たちは、資源枯渇の懸念から脱し、環境と経済的合理性が両立する真のサーキュラーエコノミー社会を実現することができる。リマニュファクチャリングは、持続可能で強靭な未来社会を創るための、決定的な基盤技術である。