現代社会が抱える深刻な課題の一つに、資源の枯渇と大量廃棄の問題があります。私たちの生活を豊かにする製品は、役目を終えると膨大な量の廃棄物となり、環境に重い負担をかけています。しかし、もしその廃棄物が、再び価値ある資源として生まれ変わるとしたらどうでしょうか。かつてはゴミとして埋め立てられていたプラスチックや電子部品の山が、未来の資源へと姿を変える。そんなSFのような話が、今、現実のものとなりつつあります。この魔法のような変革を可能にするのが「静電選別」と呼ばれる技術です。目には見えない静電気の力を巧みに操り、ごく小さな物質を正確に、そして効率的に分離するこの技術は、まさに廃材を宝に変えるための鍵を握っています。今回は静電選別の仕組み、静電選別の経済性と産業応用などを解説します。

1. 見えない力で分ける魔法 ? 静電選別とは

静電選別とは、物質が持つ電気的な性質の違いを利用して、混合物から特定の物質を選り分ける技術です。私たちの身近にある静電気を応用したもので、例えば、乾燥した日に下敷きで髪の毛をこすると、髪が下敷きに引き寄せられる現象を想像するとわかりやすいでしょう。これは、摩擦で帯電した下敷きを髪の毛に近づけると、髪の毛の内部で電荷の偏り(誘電分極)が起こり、結果として静電誘導による引力が発生するためです。静電選別は、この原理をさらに高度化させ、産業レベルで応用したものと言えます。対象となるのは、サイズが小さく、互いに絡み合った複雑な混合物です。特に、種類が異なる複数のプラスチックが混ざったものや、金属と非金属が一体となった電子基板の破砕物などを分離する際に、その真価を発揮します。原則として水や化学薬品を使用しない「乾式(ドライプロセス)」で行われるため、廃水処理などが不要で、二次的な環境汚染のリスクが極めて低いのも大きな特徴です。この見えない力は、廃棄物から価値ある資源を効率的に取り出す「魔法」のような技術として、私たちの資源循環を根底から支えようとしています。

2. 静電選別の仕組み、 見えない静電気の力を操る

静電選別のプロセスは、主に三つの段階に分かれます。

(1)帯電

分離したい混合物を静電選別機に投入し、摩擦や接触によって物質に静電気を帯びさせます。このとき、物質の種類によって帯電する電荷の極性(プラスかマイナスか)や強さが異なります。例えば、あるプラスチックはプラスに帯電し、別の種類のプラスチックはマイナスに帯電するといった具合です。

(2)選別

帯電した混合物が、高電圧をかけた電極の間を通過するように流されます。この電極の間には強力な「電界」が形成されており、静電気を帯びた粒子は、それぞれの電荷の極性に応じて、電界から異なる方向へと力を受けます。プラスに帯電した粒子はマイナス電極に、マイナスに帯電した粒子はプラス電極に引き寄せられる力が働きます。電荷を帯びない物質は、ほとんど力を受けずに重力に従って落下します。

(3)分離

異なる方向へ飛んでいった粒子は、それぞれの落下位置に設置された複数の収集口に分けられます。これにより、混合物に含まれていた各物質が、高純度で個別に回収されるの...

現代社会が抱える深刻な課題の一つに、資源の枯渇と大量廃棄の問題があります。私たちの生活を豊かにする製品は、役目を終えると膨大な量の廃棄物となり、環境に重い負担をかけています。しかし、もしその廃棄物が、再び価値ある資源として生まれ変わるとしたらどうでしょうか。かつてはゴミとして埋め立てられていたプラスチックや電子部品の山が、未来の資源へと姿を変える。そんなSFのような話が、今、現実のものとなりつつあります。この魔法のような変革を可能にするのが「静電選別」と呼ばれる技術です。目には見えない静電気の力を巧みに操り、ごく小さな物質を正確に、そして効率的に分離するこの技術は、まさに廃材を宝に変えるための鍵を握っています。今回は静電選別の仕組み、静電選別の経済性と産業応用などを解説します。

1. 見えない力で分ける魔法 ? 静電選別とは

静電選別とは、物質が持つ電気的な性質の違いを利用して、混合物から特定の物質を選り分ける技術です。私たちの身近にある静電気を応用したもので、例えば、乾燥した日に下敷きで髪の毛をこすると、髪が下敷きに引き寄せられる現象を想像するとわかりやすいでしょう。これは、摩擦で帯電した下敷きを髪の毛に近づけると、髪の毛の内部で電荷の偏り(誘電分極)が起こり、結果として静電誘導による引力が発生するためです。静電選別は、この原理をさらに高度化させ、産業レベルで応用したものと言えます。対象となるのは、サイズが小さく、互いに絡み合った複雑な混合物です。特に、種類が異なる複数のプラスチックが混ざったものや、金属と非金属が一体となった電子基板の破砕物などを分離する際に、その真価を発揮します。原則として水や化学薬品を使用しない「乾式(ドライプロセス)」で行われるため、廃水処理などが不要で、二次的な環境汚染のリスクが極めて低いのも大きな特徴です。この見えない力は、廃棄物から価値ある資源を効率的に取り出す「魔法」のような技術として、私たちの資源循環を根底から支えようとしています。

2. 静電選別の仕組み、 見えない静電気の力を操る

静電選別のプロセスは、主に三つの段階に分かれます。

(1)帯電

分離したい混合物を静電選別機に投入し、摩擦や接触によって物質に静電気を帯びさせます。このとき、物質の種類によって帯電する電荷の極性(プラスかマイナスか)や強さが異なります。例えば、あるプラスチックはプラスに帯電し、別の種類のプラスチックはマイナスに帯電するといった具合です。

(2)選別

帯電した混合物が、高電圧をかけた電極の間を通過するように流されます。この電極の間には強力な「電界」が形成されており、静電気を帯びた粒子は、それぞれの電荷の極性に応じて、電界から異なる方向へと力を受けます。プラスに帯電した粒子はマイナス電極に、マイナスに帯電した粒子はプラス電極に引き寄せられる力が働きます。電荷を帯びない物質は、ほとんど力を受けずに重力に従って落下します。

(3)分離

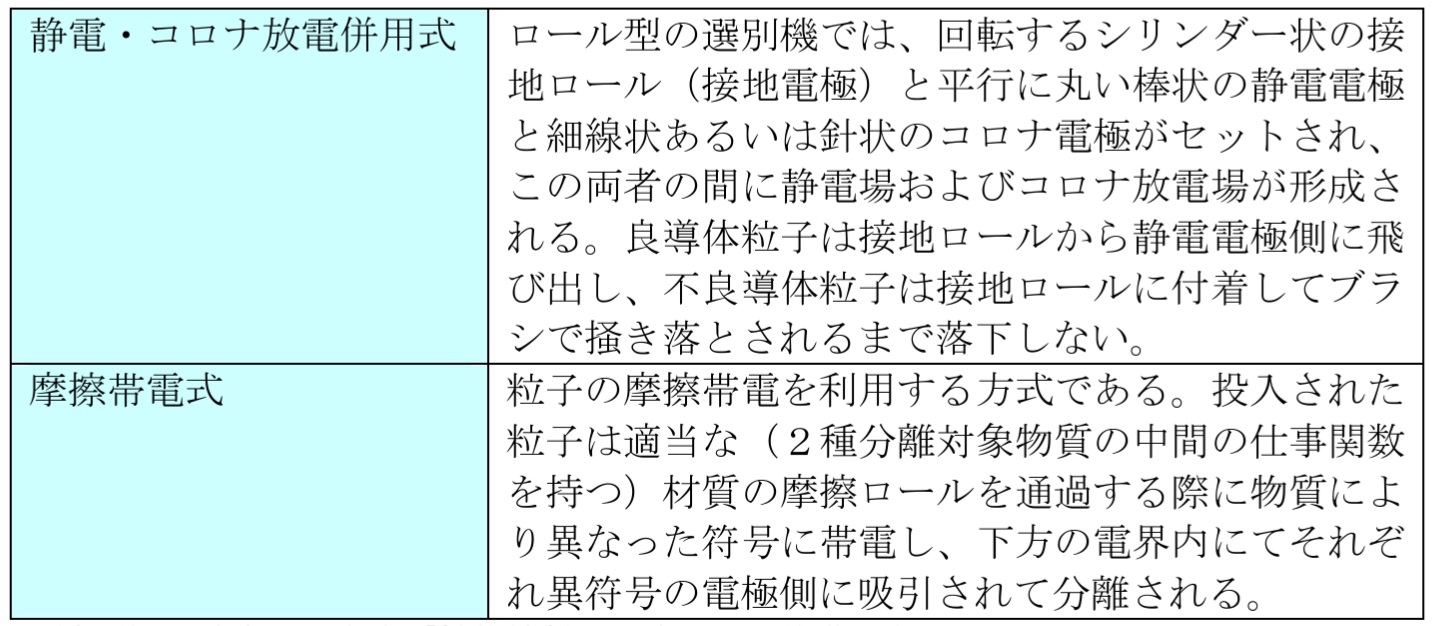

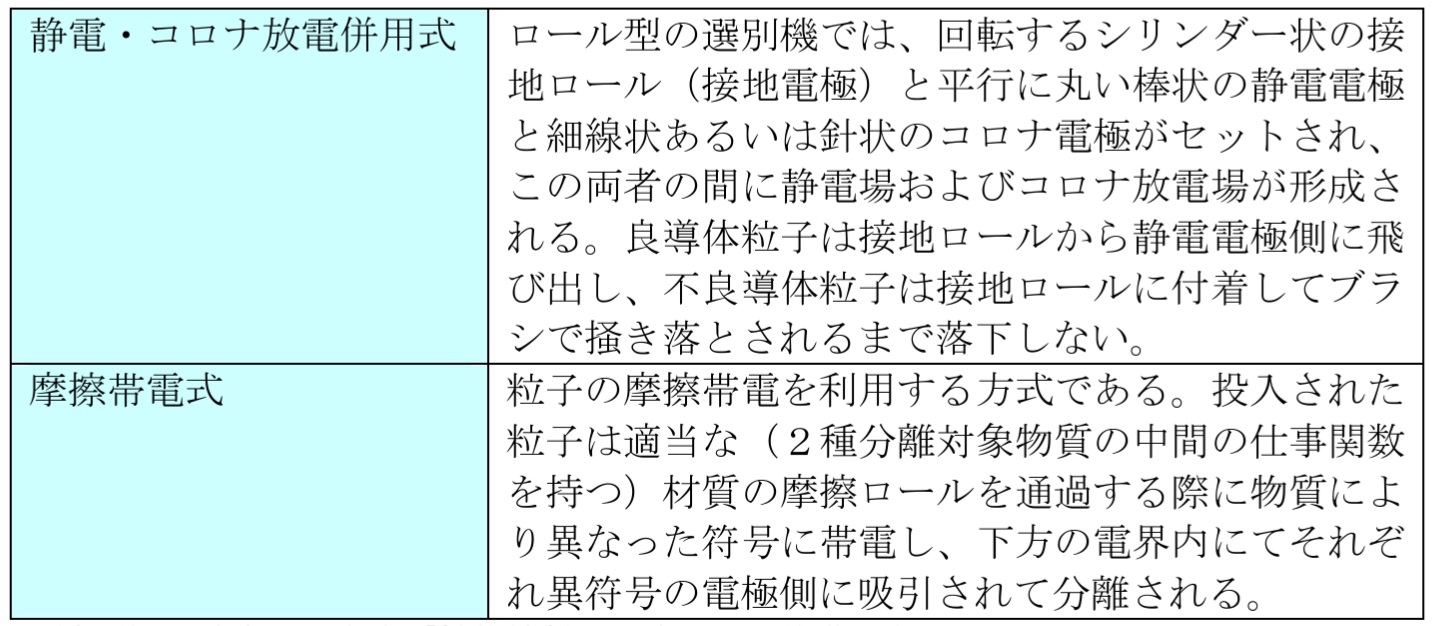

異なる方向へ飛んでいった粒子は、それぞれの落下位置に設置された複数の収集口に分けられます。これにより、混合物に含まれていた各物質が、高純度で個別に回収されるのです。この一連の仕組みは、まるで目に見えないベルトコンベヤーが、一つひとつの物質を正確に仕分けていくかのようです。静電気という身近な物理現象を、精密な選別に応用するそのメカニズムは、まさに科学の知恵が生み出した見事な技術と言えるでしょう。静電選別機には、物質を落下させながら分離する「自由落下式」や、回転するローラ上で分離する「ローラ式」など、いくつかの方式があります。関東地方環境事務所の資料によると、それぞれの方式には下表のような特徴があります。

表.静電選別機の概要.【出典】関東地方環境事務所「プラスチック等の高度な選別技術」p.9

(https://kanto.env.go.jp/content/900158720.pdf)

3. 静電選別がもたらす革新 、 メリットとデメリット

(1)静電選別のメリット

静電選別技術の最大のメリットは、高い分離純度です。従来の手法では困難であった似たような性質を持つ物質同士を非常に高い精度で選別できるため、回収された資源は高品質な原料として再利用でき、その経済的価値が飛躍的に向上します。また、この技術は水や化学薬品を一切使用しない「ドライプロセス」であるため、廃液や有害物質が発生せず、環境負荷を大幅に低減できます。さらに、物理的な力を用いるため、リサイクルにかかるエネルギー消費も抑えられ、省エネルギー化にも貢献します。

(2)静電選別のデメリット

一方で、デメリットも存在します。一つは、選別効率が湿度や温度などの環境条件に左右されやすい点です。静電気は湿気に弱いため、特に湿度の高い環境下では帯電効率が低下し、選別精度が落ちる可能性があります。また、すべての物質の組み合わせに万能というわけではありません。元々物質の帯電特性にはバラツキがありますので、例えば、ポリエチレン(PE)とポリプロピレン(PP)のように帯電特性が⾮常に近い場合には、分布重なり部の分離は困難です。ABSとPSを分離する場合でも「中間ゾーン」(どちらにも分離されない不能域)が発生します。さらに、極度に微細な粉体は粒子同士が付着しやすく、分離精度が低下する原因となります。

4. 静電選別の経済性と産業応用

静電選別は、環境保護だけでなく、新たな経済的価値を生み出す技術として、様々な産業分野で注目されています。最も代表的な応用例は、プラスチックのリサイクルです。家電製品や自動車に使われる多種多様なプラスチックは、見た目では区別がつきにくいものも多く、これらを高精度に分離することで、高品質な再生プラスチック原料として再利用することが可能になります。これにより、石油から新たなプラスチックを製造するコストや環境負荷を削減できます。一般に排出される混合プラスチックは、数十種類の材質が混ざり合っており、選別は非常に困難です。多く使われている材質は、PE/PP/PS/PVCの4種類で79%を占めます。これにABSを加えた5材質のプラスチックを抽出するのに8台の静電選別機を使用します(ゴムや木も除くため)。

例えば、国内のある大手リサイクル企業では、廃家電から回収した混合プラスチック(ABS、PS、PPなど)の選別にこの技術を導入。従来は手作業や比重分離では難しかった高純度の分離を実現し、再生ペレットの純度を99.5%まで向上させました。これにより、新品のプラスチック原料と遜色ない品質の素材として自動車部品メーカーなどに販売され、年間数億円規模の新たな収益を生み出しています。また国内には16台の静電選別機により12種類のプラスチックを再生(ペレット4種類X2色+難燃剤込フレーク4種類)している企業もあります。

また、静電選別は、都市鉱山と呼ばれる電子機器のリサイクルにおいて、特に重要な役割を果たしています。携帯電話やパソコンの基板には、金、銀、銅などの希少な貴金属がわずかに含まれており、これらの金属を効率的に回収する技術が求められています。静電選別を用いることで、金属と非金属の破砕物を高い純度で分離し、価値ある金属の回収率を大幅に向上させることができます。これにより、限りある地球資源に頼ることなく、循環型の経済システムを構築することが可能になります。食品産業では、コーヒー豆や穀物から異物や不良品を選別する用途にも応用されており、その適用範囲は今後も広がっていくでしょう。

5. 未来を拓く静電選別、 今後の展開と展望

静電選別は、私たちの社会が持続可能な未来へと移行する上で、不可欠な技術となりつつあります。現在の課題である湿度や温度の影響を受けにくい選別機の開発、さらに多様な物質に対応できる帯電技術の進化が、今後の大きな研究テーマとなるでしょう。また、AIやIoT技術との融合による「スマート選別」の実現も期待されています。例えば、選別機に搭載されたセンサーが物質の素材や形状、帯電状態をリアルタイムで監視(IoT)。その膨大なデータをAIが解析し、湿度や温度の変化に応じて電圧や気流を自律的に最適化する、といった技術開発が進められています。これにより、熟練のオペレーターに頼らずとも、常に最高の選別精度を維持することが可能になるかもしれません。

この技術の発展は、世界的な資源循環型社会、いわゆる「サーキュラーエコノミー」の実現を強力に後押しします。これまで埋め立てられていた膨大な量の廃棄物が、再び産業の原料として循環し始めるのです。静電気という、私たちの生活の身近にありながら、その真価が十分に知られていなかった力が、環境問題解決と経済活動の双方に貢献する未来は、もはや夢物語ではありません。静電選別は、廃材を単なるゴミではなく、未来を拓く新たな資源、すなわち「宝」へと変える力強い一歩となるでしょう。

6. 静電選別に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 静電選別機の価格はどのくらいですか?

A1. 静電選別機の価格は、処理能力や分離対象物によって大きく異なり、小型のもので数百万円から、大規模なプラントシステムでは数千万円以上になることもあります。ただしX線選別機や光学選別機よりも安価な場合が多く、目的に応じて選択するとよいで しょう。導入を検討する際は、複数のメーカーから見積もりを取り、費用対効果を慎重に検討することが重要です。

Q2. 静電気を使うとのことですが、火災の危険性はありませんか?

A2. 可燃性の粉じんなどを扱う場合は、静電気の火花が着火源となるリスクが考えられます。そのため、多くの産業用静電選別機では、除電装置の設置や、装置内の酸素濃度を管理するなどの防爆対策が施されており、安全に運用できるよう設計されています。

Q3. 他の選別方法(光学選別、比重選別など)との違いは何ですか?

A3. 光学選別は色や透明度で、比重選別は重さの違いで分けますが、静電選別は電気的な性質(帯電しやすさ)で分けます。そのため、色も重さも似ている異種のプラスチック(例:PVCとPET)など、他の方法では分離が困難な物質を選り分けることができるのが最大の特徴です。

◆関連解説記事、サーキュラーエコノミーとは?循環型社会への挑戦とその可能性