再生可能エネルギーと聞いて、太陽光や風力を思い浮かべる方は多いでしょう。しかし、私たちの足元、大地にもクリーンで安定したエネルギーが眠っていることをご存知でしょうか。それが「地中熱」です。このエネルギーは、地表面から数メートルから数十メートル程度の浅い地中に蓄えられた、年間を通じて安定した温度を保つ熱を指します。天気や時間帯に左右されることなく、暮らしや産業を支える力を持つ、まさに知られざるポテンシャルを秘めたエネルギー源です。今回は、この地中熱の仕組みから、その利用方法、メリット、そして未来への展望まで、その可能性を紐解いていきます。

1. 地中熱とは

地中熱とは、文字通り、地中の熱を利用する再生可能エネルギーの一種です。地球の内部は非常に高温ですが、私たちが利用する地中熱は、それよりもはるかに浅い、地表から十数メートルから数百メートルの範囲に存在する熱を指します。太陽からの熱や地殻の内部から伝わる熱によって、地中の温度は年間を通してほぼ一定に保たれています。この温度は、夏場の外気温より低く、冬場の外気温より高いという特徴を持っています。具体的には、地下十数メートルの温度は、その地域の平均気温にほぼ等しくなると言われています。

図.地中熱の概念図【出典】環境省、地中熱関係より

https://www.env.go.jp/water/jiban/post_117.html

この地中熱の最大の利点は、その安定性です。太陽光発電のように天候に左右されることもなく、風力発電のように風の有無に依存することもありません。この安定した地中の温度差を利用して、冷暖房や給湯などに活用するのが地中熱利用システムです。地中の熱は「ヒートポンプ」という技術を使って効率的に汲み上げたり、逆に地中へ放熱したりします。この熱源の安定性こそが、地中熱が持つ大きな強みであり、持続可能な社会の実現に貢献するエネルギーとして注目される理由です。

地中熱利用システムは、地中と地上とで熱をやりとりする仕組みであり、その核となるのが「熱交換器」と呼ばれる、地中に埋設されたパイプです。このパイプ内を循環する不凍液などの媒体が、地中から熱を吸収したり、地中へ熱を放出したりする役割を担います。熱交換の方法には2種類あり、不凍液等を循環させる「クローズドループ」と、地下水をくみ上げ、その熱を直接利用する「オープンループ」があり、「クローズドループ」は、地中の熱のみを利用するため、場所を問わず使用可能です。熱交換器の形状や埋設方法には、大きく分けて垂直型と水平型があり、土地の広さや地質、コストに応じて最適な方式が選択されます。

図.地中熱の概念図【出典】環境省、地中熱関係より

https://www.env.go.jp/water/jiban/post_117.html

地中熱は、特定の地域に限定されることなく、地球上のほとんどの場所で利用できる普遍的なエネルギーです。特に、地熱発電のような高温の地熱資源が少ない日本においても、浅い地中熱は全国各地で利用可能です。この普遍性と安定性が、地中熱を次世代のエネルギーとして位置づける重要な要素となっています。

2. 地中熱の利用方法と仕組みを徹底解説

地中熱を利用するシステムの中心的な役割を担うのが、「地中熱ヒートポンプ」です。このシステムは、熱を「汲み上げる」または「捨てる」というシンプルな原理に基づいています。仕組みとしては、まず、地中に埋められたパイプ(熱交換器)と、屋内に設置されるヒートポンプ、そして室内の冷暖房設備が一体となって機能します。

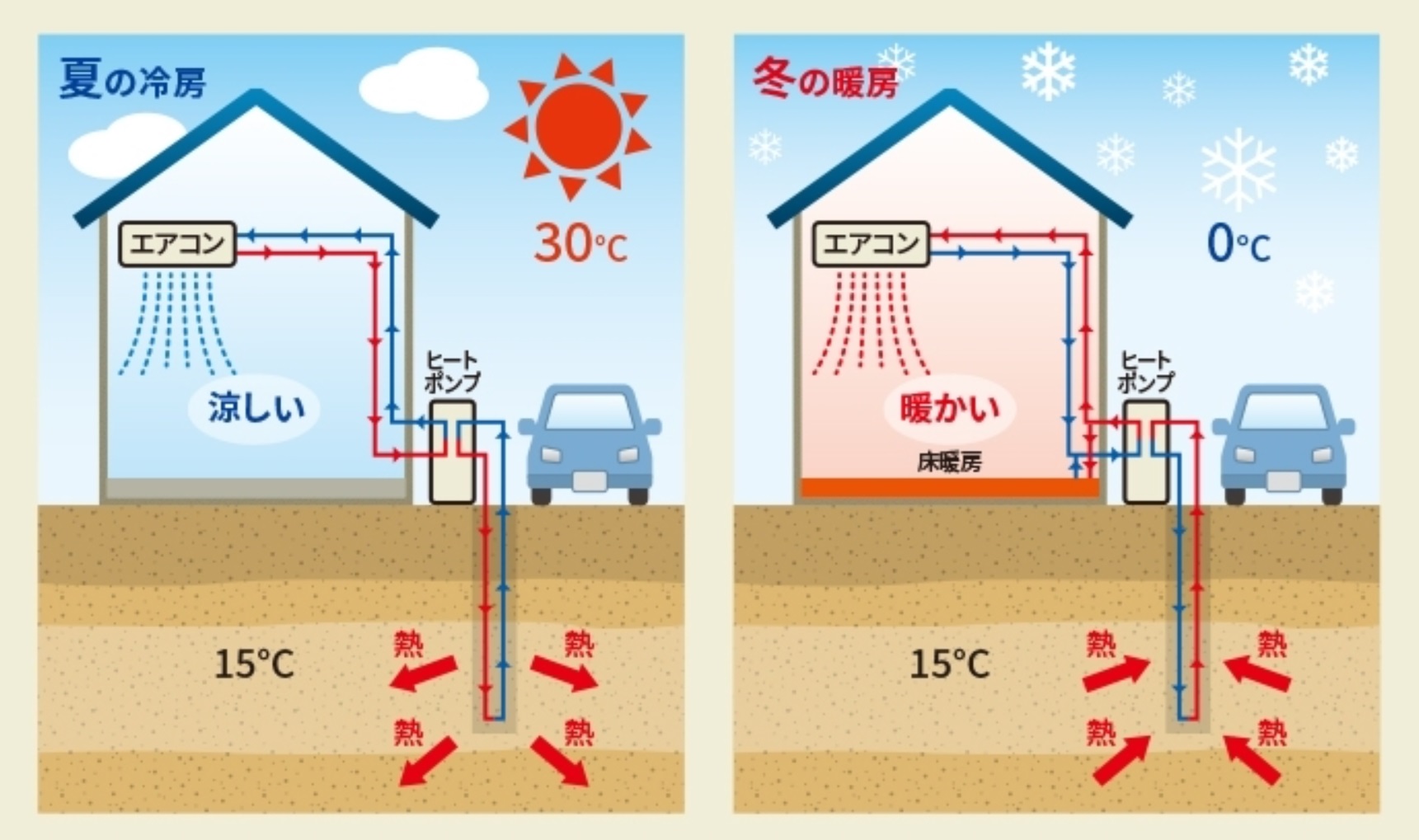

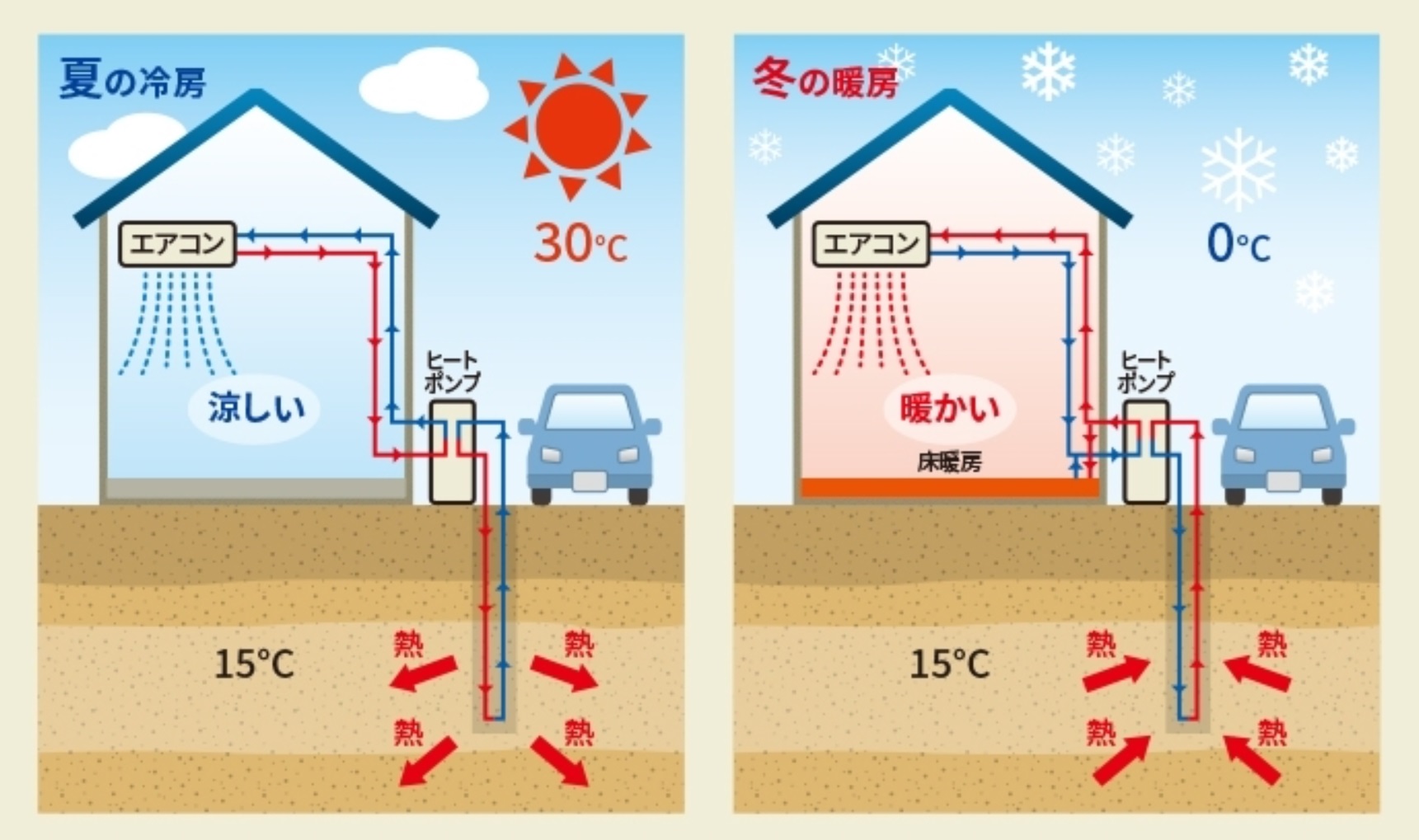

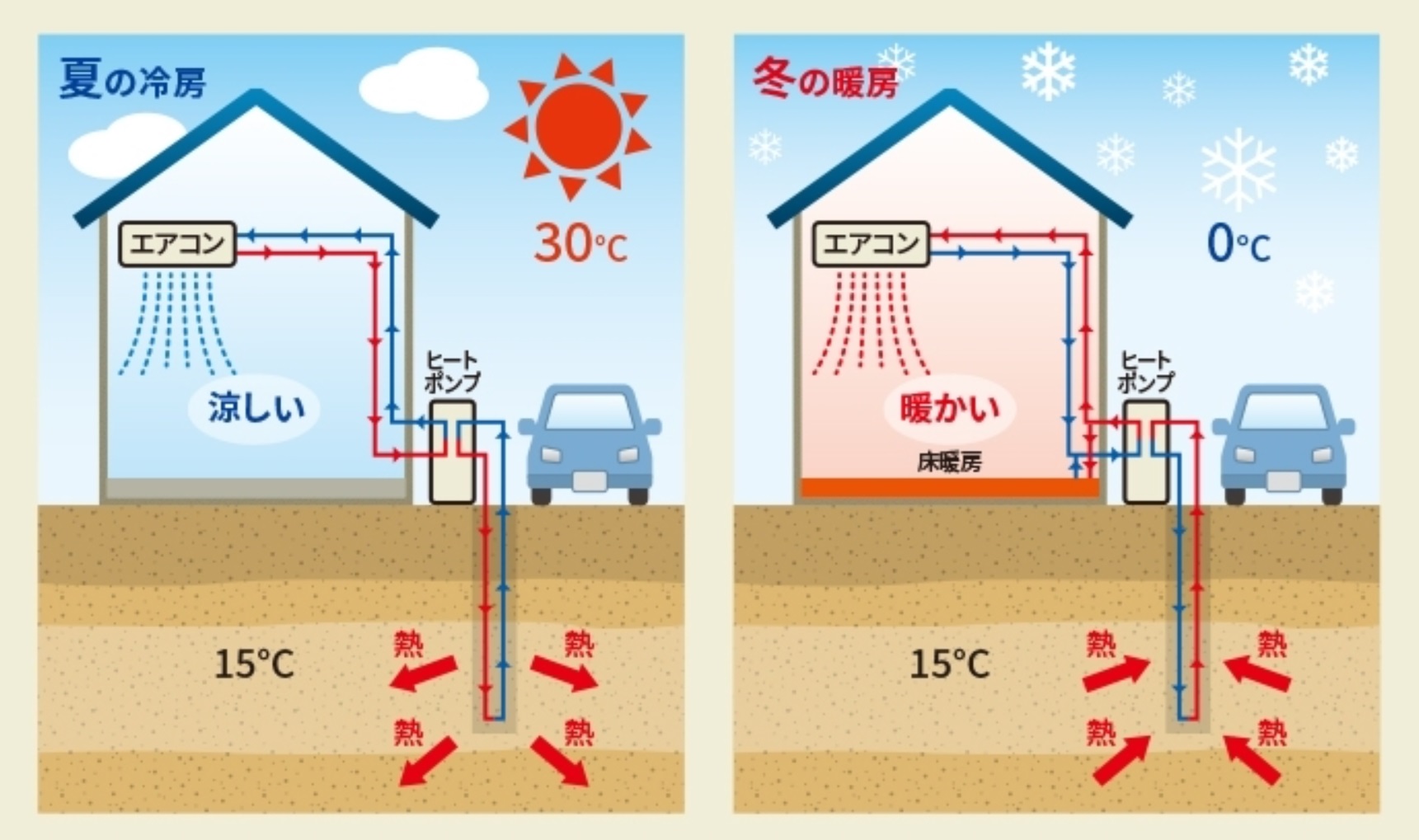

【冷房の仕組み】

夏の暑い時期、地中熱ヒートポンプは室内の熱い空気を吸収し、熱交換器を通して地中へと熱を逃がします。地中の温度は夏場の...

再生可能エネルギーと聞いて、太陽光や風力を思い浮かべる方は多いでしょう。しかし、私たちの足元、大地にもクリーンで安定したエネルギーが眠っていることをご存知でしょうか。それが「地中熱」です。このエネルギーは、地表面から数メートルから数十メートル程度の浅い地中に蓄えられた、年間を通じて安定した温度を保つ熱を指します。天気や時間帯に左右されることなく、暮らしや産業を支える力を持つ、まさに知られざるポテンシャルを秘めたエネルギー源です。今回は、この地中熱の仕組みから、その利用方法、メリット、そして未来への展望まで、その可能性を紐解いていきます。

1. 地中熱とは

地中熱とは、文字通り、地中の熱を利用する再生可能エネルギーの一種です。地球の内部は非常に高温ですが、私たちが利用する地中熱は、それよりもはるかに浅い、地表から十数メートルから数百メートルの範囲に存在する熱を指します。太陽からの熱や地殻の内部から伝わる熱によって、地中の温度は年間を通してほぼ一定に保たれています。この温度は、夏場の外気温より低く、冬場の外気温より高いという特徴を持っています。具体的には、地下十数メートルの温度は、その地域の平均気温にほぼ等しくなると言われています。

図.地中熱の概念図【出典】環境省、地中熱関係より

https://www.env.go.jp/water/jiban/post_117.html

この地中熱の最大の利点は、その安定性です。太陽光発電のように天候に左右されることもなく、風力発電のように風の有無に依存することもありません。この安定した地中の温度差を利用して、冷暖房や給湯などに活用するのが地中熱利用システムです。地中の熱は「ヒートポンプ」という技術を使って効率的に汲み上げたり、逆に地中へ放熱したりします。この熱源の安定性こそが、地中熱が持つ大きな強みであり、持続可能な社会の実現に貢献するエネルギーとして注目される理由です。

地中熱利用システムは、地中と地上とで熱をやりとりする仕組みであり、その核となるのが「熱交換器」と呼ばれる、地中に埋設されたパイプです。このパイプ内を循環する不凍液などの媒体が、地中から熱を吸収したり、地中へ熱を放出したりする役割を担います。熱交換の方法には2種類あり、不凍液等を循環させる「クローズドループ」と、地下水をくみ上げ、その熱を直接利用する「オープンループ」があり、「クローズドループ」は、地中の熱のみを利用するため、場所を問わず使用可能です。熱交換器の形状や埋設方法には、大きく分けて垂直型と水平型があり、土地の広さや地質、コストに応じて最適な方式が選択されます。

図.地中熱の概念図【出典】環境省、地中熱関係より

https://www.env.go.jp/water/jiban/post_117.html

地中熱は、特定の地域に限定されることなく、地球上のほとんどの場所で利用できる普遍的なエネルギーです。特に、地熱発電のような高温の地熱資源が少ない日本においても、浅い地中熱は全国各地で利用可能です。この普遍性と安定性が、地中熱を次世代のエネルギーとして位置づける重要な要素となっています。

2. 地中熱の利用方法と仕組みを徹底解説

地中熱を利用するシステムの中心的な役割を担うのが、「地中熱ヒートポンプ」です。このシステムは、熱を「汲み上げる」または「捨てる」というシンプルな原理に基づいています。仕組みとしては、まず、地中に埋められたパイプ(熱交換器)と、屋内に設置されるヒートポンプ、そして室内の冷暖房設備が一体となって機能します。

【冷房の仕組み】

夏の暑い時期、地中熱ヒートポンプは室内の熱い空気を吸収し、熱交換器を通して地中へと熱を逃がします。地中の温度は夏場の外気温よりも低いため、熱はスムーズに地中へと移動します。この熱を奪われた冷たい空気が室内へと送り返されることで、効率的な冷房が実現します。この際、地中に熱を放出するため、ヒートポンプのエネルギー消費は最小限に抑えられます。

【暖房の仕組み】

冬の寒い時期は、この逆のプロセスが行われます。外気が冷え込む中でも、地中の温度は安定して高いままです。地中熱ヒートポンプは、熱交換器を介して地中から熱を吸収し、その熱を圧縮してさらに高温にします。この高温になった熱を室内に送り込むことで、効率的な暖房を行います。外気温に左右されずに安定した熱源を利用できるため、寒冷地でも高い暖房効果を発揮します。

【熱交換器の種類】

地中にパイプを埋める熱交換器の方式には、主に「垂直型」と「水平型」の2種類があります。

・垂直型

狭い土地でも設置可能です。地面を深く掘り、U字型に曲げたパイプを垂直に埋設します。掘削深度は通常50~100メートル程度に達します。

・水平型

ある程度の広さが必要ですが、掘削深度が浅いため、コストを抑えられる場合があります。地面を浅く掘り、パイプを水平に敷き詰めます。

地中熱ヒートポンプシステムは、少量の電気を使って大きな熱エネルギーを運ぶ「熱を運ぶ」ことに特化したシステムです。そのため、従来のエアコンやボイラーに比べて、はるかに高いエネルギー効率(COP:成績係数)※1.を実現します。地中という巨大な熱源を利用することで、環境負荷を抑えながら、快適な居住空間や作業環境を作り出すことができるのです。※1.COP(Coefficient of Performance、成績係数)とは、ヒートポンプや冷凍機の性能を示す指標で、消費したエネルギー(例えば電力)に対して、どれだけの熱エネルギーを移動させたり、生成したりできるかの比率を表します。COPの値が大きいほど、省エネルギーで効率の良い機器であることを意味します。

3. 地中熱を利用するメリット

地中熱利用システムは、環境面と経済面の両方において、多くのメリットをもたらします。以下に主な利点を挙げます。

(1) 高い省エネ性能と経済性

地中熱ヒートポンプは、地中の安定した温度を利用するため、外気温に左右されずに高い効率で運転できます。これにより、冷暖房や給湯にかかる電気代を大幅に削減することが可能です。

(2) 環境負荷の低減

地中熱は、太陽光や風力と同様にクリーンな再生可能エネルギーです。化石燃料を燃焼させないため、二酸化炭素(CO2)排出量を大幅に削減できます。地球温暖化対策への貢献だけでなく、煙や排気ガス、燃焼による有害物質の発生もないため、周辺環境への影響も極めて少ないです。

(3)優れた安定性

地中の温度は年間を通じてほとんど変化しません。そのため、猛暑日でも極寒の日でも、安定した性能を発揮します。太陽光発電のように夜間や曇りの日に発電量が落ちることもなく、常に一定のエネルギー源として利用できる点は大きな強みです。

(4)メンテナンスの容易さと高い耐久性

地中に埋設されたパイプは、地質にもよりますが、長期にわたって使用できるとされています。一度設置すれば、頻繁な交換や大規模なメンテナンスはほとんど必要ありません。地上に設置される機器も屋内に設置できるため、風雨にさらされることもなく、長寿命です。

(5)快適な居住空間の実現

地中熱ヒートポンプは、急激な温度変化が少なく、穏やかで均一な冷暖房を提供します。これにより、室内の温度ムラが少なく、一年を通じて快適な環境を維持できます。また、屋外に室外機を設置する必要がないため、騒音や振動の発生もなく、静かな居住空間が保たれます。

4. 地中熱の多様な利用事例

地中熱利用システムは、住宅の冷暖房だけでなく、その安定した熱源という特性から、様々な分野で活用されています。

(1)住宅・商業施設での冷暖房

最も一般的な利用方法です。一戸建て住宅からマンション、オフィスビル、ショッピングモールまで、あらゆる建築物で冷暖房や給湯のエネルギー源として利用されています。特に、大規模な施設では、地中熱ヒートポンプを複数台設置することで、全体的なエネルギーコストの削減とCO2排出量削減に大きく貢献します。

(2)農業分野での活用

地中熱は、ビニールハウスや温室の暖房に非常に有効です。冬場でも安定した温度を保つ地中熱を利用することで、作物の栽培に必要な温度を効率的に維持し、化石燃料に頼ることなく通年栽培が可能になります。これは、燃料コストの削減と安定供給に直結し、農業経営の安定化に貢献します。

(3)ロードヒーティング・融雪

地中の熱を利用して、道路や歩道、駐車場の雪を融かす融雪システムにも活用されています。雪の降る地域では、路面下にパイプを埋設し、地中熱で温めた不凍液を循環させることで、効率的に雪を融かし、安全な通行を確保します。これは、従来の電気ヒーター式に比べてランニングコストを大幅に抑えることができます。

(4)畜産・水産分野での活用

畜舎の温度管理や、養殖場の水温調整にも地中熱は利用されます。例えば、地中熱で温めた水を養殖池に供給することで、冬場でも魚介類が育ちやすい環境を整えることができます。これにより、安定した生産量を確保し、収益性の向上に繋がります。

(5)公共施設での利用

学校、病院、体育館などの公共施設でも導入が進んでいます。高い省エネ性能と環境への配慮が求められる施設において、地中熱は最適なソリューションの一つです。特に病院では、室外機がないため、騒音や熱風の問題もなく、静かで快適な療養環境を保つことができます。

5. 地中熱の課題と未来への展望

地中熱利用システムは多くのメリットがある一方で、普及にはいくつかの課題も存在します。

(1)高い初期導入コスト

地中熱システムの最大の課題は、地中の掘削やパイプの埋設にかかる初期費用が高いことです。特に垂直型の場合は、専門的な掘削工事が必要となるため、数百万円単位の費用が発生することがあります。この初期コストの高さが、導入をためらう大きな要因となっています。

(2) 認知度の不足

太陽光発電などに比べて、地中熱は一般的にまだあまり知られていません。その仕組みやメリット、導入方法についての情報が十分に普及していないため、選択肢の一つとして検討される機会が少ないのが現状です。

(3)専門知識の必要性

地中熱の導入には、その土地の地質や地下水の状況を正確に把握する専門的な調査が必要です。また、システムの設計や施工にも高度な技術が求められるため、対応できる業者が限られているという課題もあります。

これらの課題を克服するために、国や自治体による補助金制度や助成金の活用が重要となります。これにより、初期コストの負担を軽減し、導入へのハードルを下げることが期待されます。

未来への展望としては、技術革新によるコストダウンが挙げられます。掘削技術やヒートポンプのさらなる高効率化が進めば、より多くの建物で地中熱が利用されるようになるでしょう。また、地中熱システムのメリットや環境への貢献度について、より広く周知していくことも重要です。地中熱が普及することは、エネルギーの安定供給、環境保護、そして持続可能な社会の実現に大きく貢献します。

6. まとめ

地中熱は、私たちの足元に眠る安定した再生可能エネルギーです。年間を通じて温度が一定に保たれる地中の熱を利用することで、天候や時間に左右されることなく、住宅から産業まで、幅広い分野で効率的な冷暖房や給湯を実現します。初期コストや認知度といった課題は残りますが、その高い省エネ性能、環境負荷の低減、そして安定性という大きなメリットは、地球温暖化対策が急務となる現代において、極めて重要な意味を持ちます。実は、東京スカイツリータウンは、日本で初めて地中熱を利用した大規模地域冷暖房を導入した施設です。このシステムは、横浜市役所や北海道の道の駅「とうべつ」にも採用されており、今後さらに地中熱の利活用は拡大していく見込みです。今後の技術革新や政府の支援策により、地中熱がより身近なエネルギー源となり、持続可能な未来を築くための鍵となることが期待されます。