現代の建設業界は、技術革新と環境要件という二つの大きな波に直面しています。世界的なカーボンニュートラルへの移行は、温室効果ガスを大量に排出する建設機械(建機)の在り方に根本的な変化を求めています。この課題を解決する鍵として注目されているのが、ディーゼルエンジンに代わり電動モーターを動力とする電動建機です。電動建機は、排出ガスゼロや騒音低減といった環境面・作業環境面でのメリットをもたらす一方で、高い導入コストやバッテリー技術の限界、充電インフラの不足など、普及を阻む深刻な壁も存在します。今回は、建設業界のグリーン革命の背景から、電動建機の技術的な進化、導入による多角的なメリット、そしてその普及を妨げる具体的な課題と、持続可能な未来に向けた解決策を体系的に解説します。

1. 建設業界が直面するグリーン革命

(1) グローバルな「脱炭素」の流れと建機の排出ガス規制強化

パリ協定採択以降、世界各国は地球温暖化対策として温室効果ガス排出量削減目標を設定し、「脱炭素」を国家戦略の中核に据えています。特に建設分野は、資材製造から現場での作業に至るまでエネルギー消費量が大きく、排出量削減の大きな責任を負う分野です。こうしたグローバルな流れを受け、主要国や地域では、自動車だけでなくオフロードで使用される建機に対しても、排出ガス規制が段階的に強化されています。日本、欧州、米国などで導入されている規制は、窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)といった大気汚染物質の排出基準を厳しくし、これまでのディーゼルエンジン技術の限界を露呈させました。規制の強化は、エンジン性能の向上だけでは対応しきれないレベルに達し、建機メーカーに対し、根本的に排出ガスの出ないゼロエミッション技術、すなわち電動化への転換を強く迫る要因となっています。

(2) カーボンニュートラル社会実現に向けた建設業界の使命

2050年までに実質的な排出ガスゼロを目指すカーボンニュートラル社会において、建設業界はインフラ整備の担い手として重要な使命を負います。建機が排出するのCO2削減は喫緊の課題であり、現場での燃料消費を伴わない電動建機の導入はそのグリーン化の最前線となります。さらに、建設現場は都市近郊や住宅地と隣接することも多く、騒音や振動といった環境負荷も社会的な問題とされてきました。電動建機は、CO2だけでなく、こうした地域環境に与える負荷も大幅に低減できるため、環境と調和した持続可能な社会基盤を構築する上での必須技術となっています。単に規制をクリアするだけでなく、業界全体が環境意識を高め、率先して電動化を進めることは、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも不可欠であり、将来的な競争力を左右する要素となるでしょう。

2. 電動建機の背景と動向~なぜ今、電動化が必要なのか~

(1) 都市化の進展と低騒音・低振動への要求の高まり

世界の人口増加と経済活動の集中に伴い、都市化は急速に進展しています。これに伴い、建設工事は住宅地や商業施設、インフラの密集地で行われることが増加しました。従来のディーゼル建機は、その稼働時に大きな騒音と振動を発生させるため、夜間や早朝、病院や学校の近隣など、静穏性が求められる現場での作業に大きな制約がありました。電動建機は、エンジン音がなくなり、モーター駆動による低騒音・低振動を実現するため、これらの制約を解消する画期的なソリューションとなります。これにより、建設現場の作業可能時間の延長や、近隣住民からの苦情低減に直結し、都市型建設プロジェクトの効率化と円滑化に貢献します。電動化は、環境規制対応だけでなく、都市生活の質の維持・向上という社会的な要求に応えるための必然的な流れと言えます。

【建機に類似する港湾荷役機械の脱炭素化】

参考までに、建機に類似する港湾荷役機械の脱炭素化の状況を紹介します。わが国では他国に先駆けて港湾設備の脱炭素化に取り組んでいます。NEDOの燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業(2020~2024年)により、世界初となる、燃料電池を動力源としたラバータイヤ式門型クレーン(RTGC)の開発と実証試験に成功しました。開発主体は、RTGCの大手メーカの三井E&Sです。この成果は、豊田通商が中核となり、アメリカ合衆国カリフォルニア州のロサンゼルス港/ロングビーチ港の脱炭素化対応のための港湾荷役機械として展開されています。

これら燃料電池の活用の他、水素エンジンを活用した脱炭素化の検討も進められています。2025年4月には、国土交通省近畿地方整備局から、水素エンジンRTGCの実証実験が公開されました。前述の三井E&Sに加えて、エンジンの水素化ビジネスに取り組んでいるiLabo等が参画しています。従来は、ディーゼルエンジン発動機で稼働していたRTGCの発電機を、水素エンジン発電機に置き換えたものです。これらをきっかけとして、各自治体からは、東京湾、大阪湾、名古屋港の水素活用による脱炭素に取り組みことが発表されています。

(2) 世界各国の電動建機市場と主要メーカーの動向

欧州と中国は、電動建機市場を牽引する二大勢力となっています。欧州では厳格な排出ガス規制と高い環境意識を背景に、特に小型・ミニ建機分野での電動化が急速に進展しています。一方、中国では政府主導の強力な環境政策と国内市場の大きさにより、大型機を含む広範なモデルで電動化が加速しています。主要な建機メーカーは、世界的な需要の高まりと競争激化に対応するため、電動化への投資を大幅に増やしています。キャタピラー、コマツ、ボルボ建設機械などの大手各社は、ミニショベルやホイールローダーといった中小型機を皮切りに、電動...

現代の建設業界は、技術革新と環境要件という二つの大きな波に直面しています。世界的なカーボンニュートラルへの移行は、温室効果ガスを大量に排出する建設機械(建機)の在り方に根本的な変化を求めています。この課題を解決する鍵として注目されているのが、ディーゼルエンジンに代わり電動モーターを動力とする電動建機です。電動建機は、排出ガスゼロや騒音低減といった環境面・作業環境面でのメリットをもたらす一方で、高い導入コストやバッテリー技術の限界、充電インフラの不足など、普及を阻む深刻な壁も存在します。今回は、建設業界のグリーン革命の背景から、電動建機の技術的な進化、導入による多角的なメリット、そしてその普及を妨げる具体的な課題と、持続可能な未来に向けた解決策を体系的に解説します。

1. 建設業界が直面するグリーン革命

(1) グローバルな「脱炭素」の流れと建機の排出ガス規制強化

パリ協定採択以降、世界各国は地球温暖化対策として温室効果ガス排出量削減目標を設定し、「脱炭素」を国家戦略の中核に据えています。特に建設分野は、資材製造から現場での作業に至るまでエネルギー消費量が大きく、排出量削減の大きな責任を負う分野です。こうしたグローバルな流れを受け、主要国や地域では、自動車だけでなくオフロードで使用される建機に対しても、排出ガス規制が段階的に強化されています。日本、欧州、米国などで導入されている規制は、窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)といった大気汚染物質の排出基準を厳しくし、これまでのディーゼルエンジン技術の限界を露呈させました。規制の強化は、エンジン性能の向上だけでは対応しきれないレベルに達し、建機メーカーに対し、根本的に排出ガスの出ないゼロエミッション技術、すなわち電動化への転換を強く迫る要因となっています。

(2) カーボンニュートラル社会実現に向けた建設業界の使命

2050年までに実質的な排出ガスゼロを目指すカーボンニュートラル社会において、建設業界はインフラ整備の担い手として重要な使命を負います。建機が排出するのCO2削減は喫緊の課題であり、現場での燃料消費を伴わない電動建機の導入はそのグリーン化の最前線となります。さらに、建設現場は都市近郊や住宅地と隣接することも多く、騒音や振動といった環境負荷も社会的な問題とされてきました。電動建機は、CO2だけでなく、こうした地域環境に与える負荷も大幅に低減できるため、環境と調和した持続可能な社会基盤を構築する上での必須技術となっています。単に規制をクリアするだけでなく、業界全体が環境意識を高め、率先して電動化を進めることは、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも不可欠であり、将来的な競争力を左右する要素となるでしょう。

2. 電動建機の背景と動向~なぜ今、電動化が必要なのか~

(1) 都市化の進展と低騒音・低振動への要求の高まり

世界の人口増加と経済活動の集中に伴い、都市化は急速に進展しています。これに伴い、建設工事は住宅地や商業施設、インフラの密集地で行われることが増加しました。従来のディーゼル建機は、その稼働時に大きな騒音と振動を発生させるため、夜間や早朝、病院や学校の近隣など、静穏性が求められる現場での作業に大きな制約がありました。電動建機は、エンジン音がなくなり、モーター駆動による低騒音・低振動を実現するため、これらの制約を解消する画期的なソリューションとなります。これにより、建設現場の作業可能時間の延長や、近隣住民からの苦情低減に直結し、都市型建設プロジェクトの効率化と円滑化に貢献します。電動化は、環境規制対応だけでなく、都市生活の質の維持・向上という社会的な要求に応えるための必然的な流れと言えます。

【建機に類似する港湾荷役機械の脱炭素化】

参考までに、建機に類似する港湾荷役機械の脱炭素化の状況を紹介します。わが国では他国に先駆けて港湾設備の脱炭素化に取り組んでいます。NEDOの燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業(2020~2024年)により、世界初となる、燃料電池を動力源としたラバータイヤ式門型クレーン(RTGC)の開発と実証試験に成功しました。開発主体は、RTGCの大手メーカの三井E&Sです。この成果は、豊田通商が中核となり、アメリカ合衆国カリフォルニア州のロサンゼルス港/ロングビーチ港の脱炭素化対応のための港湾荷役機械として展開されています。

これら燃料電池の活用の他、水素エンジンを活用した脱炭素化の検討も進められています。2025年4月には、国土交通省近畿地方整備局から、水素エンジンRTGCの実証実験が公開されました。前述の三井E&Sに加えて、エンジンの水素化ビジネスに取り組んでいるiLabo等が参画しています。従来は、ディーゼルエンジン発動機で稼働していたRTGCの発電機を、水素エンジン発電機に置き換えたものです。これらをきっかけとして、各自治体からは、東京湾、大阪湾、名古屋港の水素活用による脱炭素に取り組みことが発表されています。

(2) 世界各国の電動建機市場と主要メーカーの動向

欧州と中国は、電動建機市場を牽引する二大勢力となっています。欧州では厳格な排出ガス規制と高い環境意識を背景に、特に小型・ミニ建機分野での電動化が急速に進展しています。一方、中国では政府主導の強力な環境政策と国内市場の大きさにより、大型機を含む広範なモデルで電動化が加速しています。主要な建機メーカーは、世界的な需要の高まりと競争激化に対応するため、電動化への投資を大幅に増やしています。キャタピラー、コマツ、ボルボ建設機械などの大手各社は、ミニショベルやホイールローダーといった中小型機を皮切りに、電動モデルのラインナップ拡充を急いでいます。特に、バッテリー技術やパワーマネジメントシステムに関する技術提携や共同開発が活発に行われており、これは電動化が単なるトレンドではなく、業界のデファクトスタンダードになりつつあることを示しています。メーカー各社は、環境性能だけでなく、ディーゼル機と同等以上の生産性を確保するための技術開発に注力しています。

3. 電動建機の進化~過去・現在・未来~

(1) 電動建機の「過去」、試作機からハイブリッドへの転換期

建機の電動化の試みは比較的古くから存在していましたが、実用化には技術的な壁がありました。初期の試作機は、既存のディーゼル機にモーターを組み込んだものが多く、バッテリー技術の未熟さや、重くかさばるバッテリーのせいで性能や稼働時間が大幅に制限されていました。2000年代に入ると、完全電動化への移行期間として、ハイブリッド建機が注目を集めました。これは、エンジンを発電に使いつつ、走行・作業にモーターを併用することで、燃費効率を向上させ、部分的に電動化のメリットを享受する中間的なアプローチでした。ハイブリッド技術は、特に大型ショベルなどで実用化され、一時的な市場の主流となりましたが、これはあくまでエンジンの存在を前提としたものであり、真のゼロエミッションへの架け橋としての役割を担いました。

(2) 電動建機の「現在」、バッテリー技術と実用化の最前線

現在の電動建機市場は、リチウムイオンバッテリーの性能向上に支えられ、完全なバッテリー式電動機が主役となっています。エネルギー密度の向上とコストダウンが進んだことで、ディーゼル機に匹敵するパワーと、現場作業に耐えうる稼働時間を確保することが現実的になってきました。

① バッテリー式と燃料電池式(FCEV)の技術的特徴

現在、電動建機には主に二つの技術的アプローチがあります。一つは、大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載し、外部電源から充電するバッテリー式電気自動車(BEV)モデルです。この方式は、技術的な成熟度が高く、小型機を中心に普及が進んでいます。しかし、バッテリーの重量が大きく、特に大型機では稼働時間が課題となります。もう一つは、水素と酸素を反応させて発電し、モーターを駆動させる燃料電池式電気自動車(FCEV)モデルです。FCEVは、エネルギー密度が高く、燃料充填(水素充填)時間が短いというメリットがあり、大型建機や長距離稼働が求められる機種での将来的な有力候補とされています。ただし、水素インフラの整備や燃料電池自体のコストが、現在の普及を阻む要因となっています。

② ミニショベル・小型機での先行導入事例

電動化が最も進んでいるのは、ミニショベルや小型ホイールローダーなどの小型建機分野です。これらの機種は、搭載するバッテリー容量が比較的小さくても、都市部の解体現場や屋内作業、夜間工事など、低騒音・無排気が必須となる環境で高い需要があるため、電動化の経済合理性が見出しやすいです。主要メーカーは、この分野で電動モデルを市場に投入し、実績を積み重ねており、バッテリー交換システムや急速充電技術の開発も小型機から実証されています。

(3) 電動建機の「未来」、自動化・遠隔操作との統合

電動建機の将来像は、単なる動力源の転換に留まりません。電動化によって、モーターの精密なトルク制御や、バッテリーの電力を利用した高度なセンサー類の搭載が容易になります。これにより、建機は自動化や遠隔操作(テレワーク)といった i-Constructionの進化と統合されていくでしょう。例えば、電動モーターは油圧システムに比べて応答性が高く、自動制御が容易であるため、より高精度な掘削や整地作業が可能になります。将来的に、作業現場の危険なエリアには無人の電動建機が投入され、遠隔地から安全に操作される世界が実現すると期待されています。電動化は、建設現場の生産性と安全性を抜本的に向上させるための基盤技術となるのです。

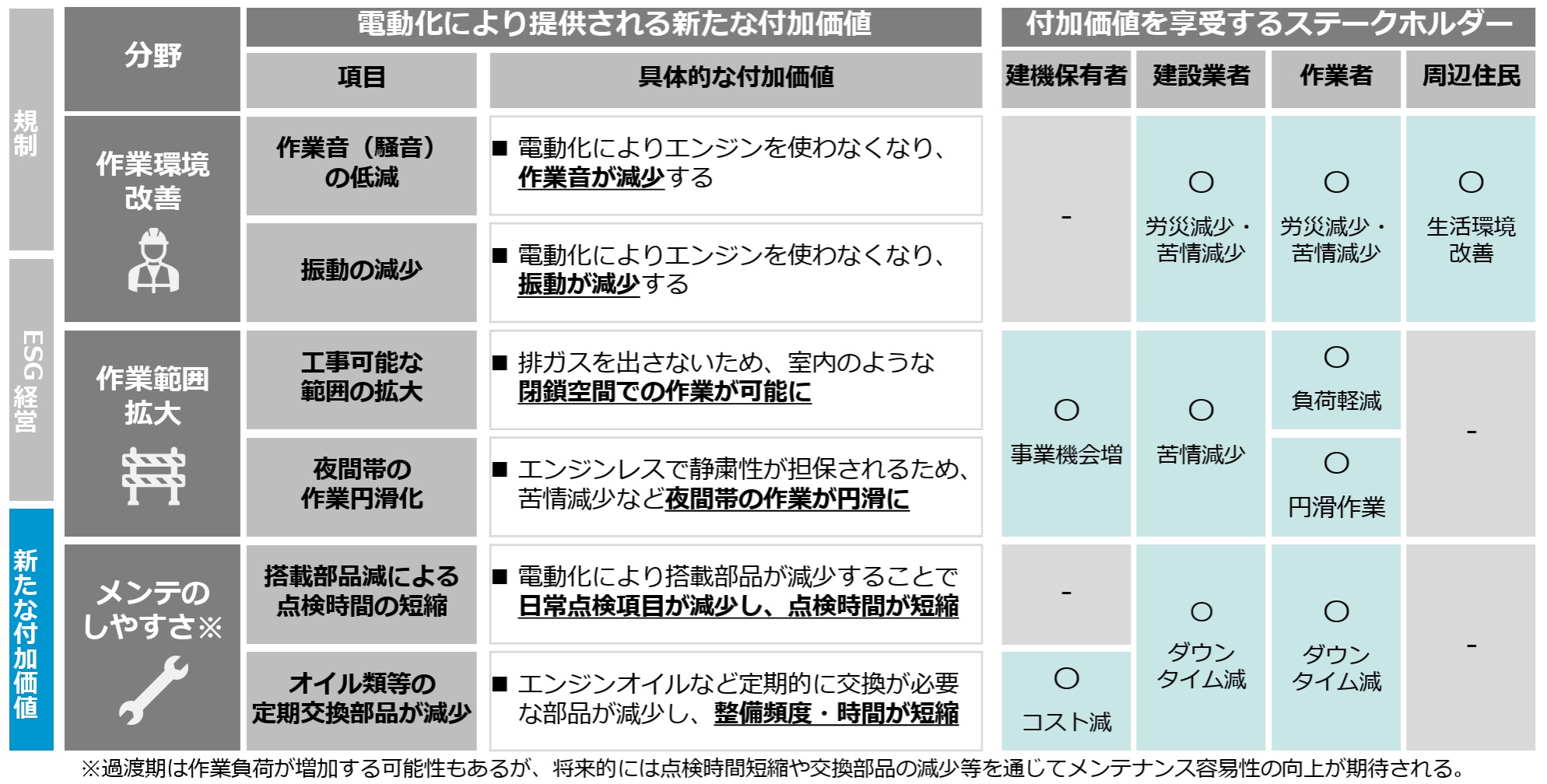

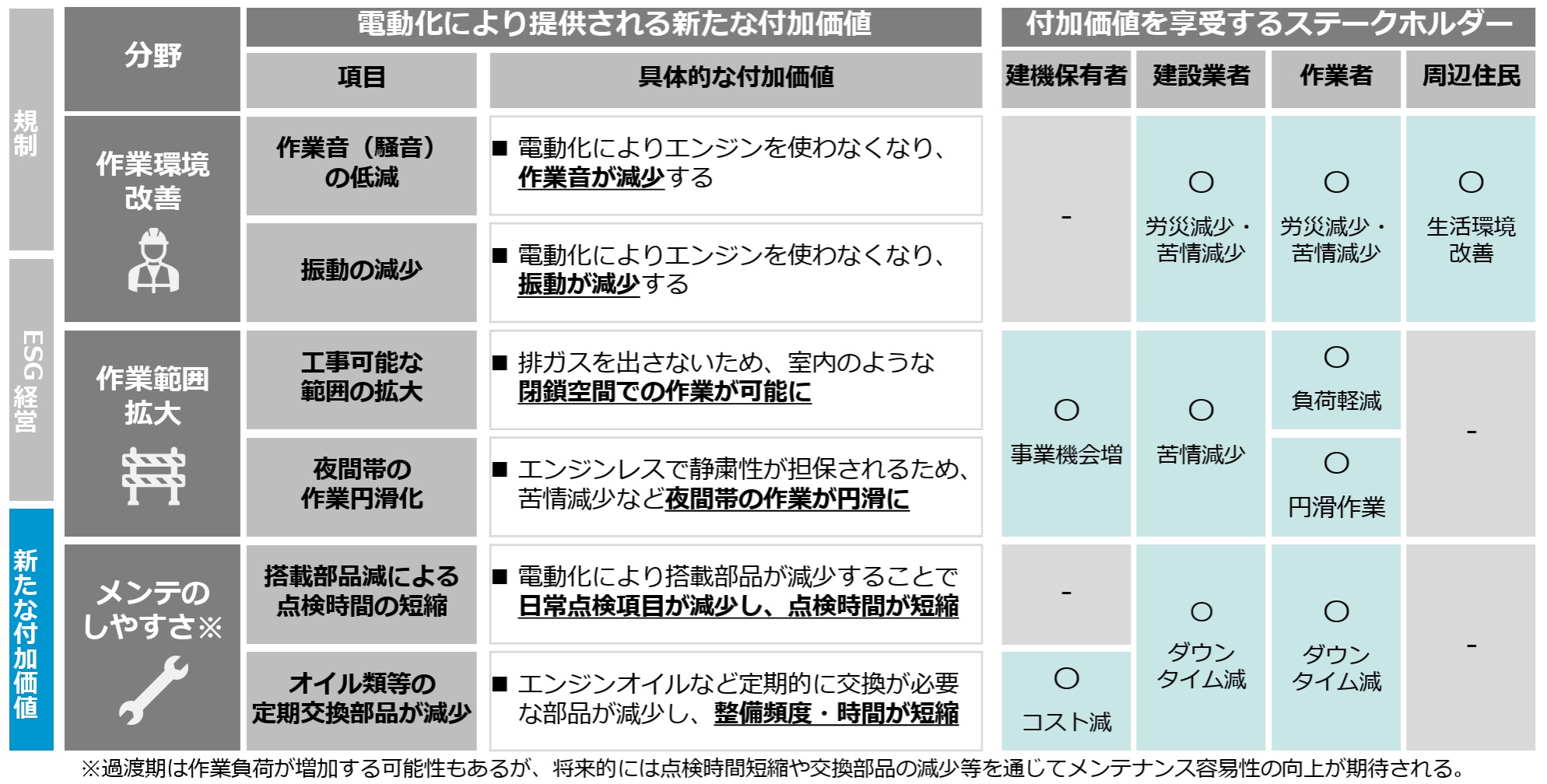

4. 電動建機導入がもたらす多角的なメリット

(1) 環境面のメリット、CO2、NOx、PMの排出ゼロ達成

電動建機がもたらす最大のメリットは、その稼働時に二酸化炭素(CO2)、窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)などの有害物質を一切排出しないことです。従来のディーゼルエンジンは、燃焼プロセスを通じて地球温暖化の原因となるCO2と、人体に有害な大気汚染物質を排出してきました。電動化により、現場での直接排出をゼロにすることで、都市部や換気の難しい屋内空間での作業環境が劇的に改善されます。さらに、使用する電力が再生可能エネルギー由来であれば、ライフサイクル全体でのカーボンフットプリントも大幅に削減でき、真のカーボンニュートラル社会の実現に貢献します。これは、企業が環境目標(ESG/SDGs)を達成し、グリーンなサプライチェーンを構築する上での強力な武器となるでしょう。

(2) 作業環境の改善、低騒音・低振動によるオペレーターの負担軽減

従来の建機が発するけたたましいエンジン騒音と絶え間ない振動は、オペレーターにとって慢性的なストレスと疲労の原因となっていました。電動建機は、静かなモーター駆動により、現場の騒音レベルを大幅に引き下げることが可能です。これにより、オペレーターはより集中して作業を行うことができ、長時間の作業による疲労や聴覚障害のリスクを軽減できます。また、現場でのコミュニケーションが取りやすくなるため、安全性の向上にも直結します。低騒音は、近隣住民への配慮という点でも非常に重要であり、特に夜間作業や都市部の現場における電動建機の価値を決定づける要因となっています。

(3) 運用コストと経済性、燃料費の削減とメンテナンス頻度の低減

電動建機は、初期導入コストこそ高いものの、長期的な運用コストの削減という点で優れた経済性を持っています。まず、高騰するディーゼル燃料の代わりに比較的安価な電気を使用するため、燃料費(エネルギーコスト)を大幅に削減できます。また、内燃機関(エンジン)のような複雑な構造を持たず、オイルフィルター交換やエンジンオイル交換といった定期的なメンテナンスの頻度を大幅に減らすことができます。摩耗部品が少ないため、部品交換コストも低減されるのです。これらのランニングコストの削減は、機械のライフサイクル全体で見た場合のTCO(総所有コスト)を低く抑え、環境性能と経済性の両立を可能にします。

図.電動化により提供される新たな付加価値【出典】経済産業省 GX建機普及に向けたロードマップ策定に係る研究会中間とりまとめ

https://www.meti.go.jp/press/2024/01/20250131002/20250131002-2.pdf

5. 建機の電動化を阻む構造的な課題と解決策

(1) 初期導入コストの壁、内燃機関機との価格差と経済合理性の確保

電動建機普及の最大の障壁は、初期導入コストがディーゼル機と比較して著しく高い点です。一般的に、同クラスのモデルで1.5倍から2倍以上の価格差があるとされています。この価格差の主因は、高価なリチウムイオンバッテリーのコストにあるため、建設会社、特に中小企業にとって、初期投資の回収見込みが立たなければ、電動機への切り替えは大きな経営リスクとなります。

【解決策】

- 補助金制度と税制優遇・・・・・・・政府や自治体が、環境負荷低減への貢献として、電動建機の導入に対する補助金や税制優遇措置を拡充し、初期負担を軽減する必要があります。例えば、東京都では補助金を利用することで、導入費用の最大1/2の補助が受けられるケースがあります。

- リース・レンタルモデルの強化・・・メーカーやリース会社が、バッテリーをサービスとして提供する「バッテリー・アズ・ア・サービス(BaaS)」のような、サブスクリプション型のビジネスモデルを開発し、ユーザーの初期コストを分散させることが求められます。

- バッテリーの量産効果・・・・・・・車載用バッテリーの生産拡大による量産効果を建機分野にも波及させ、コストダウンを加速させる技術革新が期待されます。

(2) バッテリー問題、航続距離(稼働時間)、充電時間、および重量

現場作業において、建機には長時間稼働と短時間での再稼働が求められますが、現在のバッテリー性能は、ディーゼル機の燃料補給に比べ、稼働時間(航続距離)の短さ、充電時間の長さ、そして機械本体の重量増加という点で課題を残しています。特に、大型機や連続稼働が必要な現場では、バッテリー切れが作業停止に直結します。

【解決策】

- 技術革新・・・・・・・・・・・・・全固体電池や新型リチウムイオン電池など、エネルギー密度が飛躍的に高い次世代バッテリー技術の開発を加速し、稼働時間と軽量化を両立させる必要があります。

- 急速充電技術の標準化・・・・・・・数十分での充電を可能にする超急速充電技術を開発し、コネクタやプロトコルを標準化することで、現場での利便性を高めることが重要です。

- バッテリー交換システムの導入・・・電池切れの度に充電を待つのではなく、満充電のバッテリーと交換できるシステムを、現場や近隣に整備することが有効な手段となります。

(3) 現場インフラ整備の遅れ、大規模現場での電力供給と充電設備

電動建機を稼働させるためには、建設現場に十分な電力供給インフラが不可欠です。特に大規模な現場や、複数の電動機を同時に稼働させる場合、従来の現場用電源だけでは容量が不足します。充電スタンドや高電圧設備(急速充電器)の導入にも初期費用がかかり、その設置場所の確保も課題となります。

【解決策】

- 移動式・大容量蓄電池の活用・・・太陽光発電や外部からの電力で事前に充電された移動式の蓄電システムを現場に持ち込み、充電インフラとして活用することが現実的な策です。

- スマートグリッド技術の導入・・・現場内の電力需要を予測し、効率的に充電を制御するスマートチャージングシステムを導入することで、限られた電力リソースを最適化します。

- 水素インフラの検討・・・・・・・大型機が主体となる現場では、FCEV導入を見据えた水素ステーションの整備を、既存の燃料供給網との連携を考慮しながら進める必要があります。

(4) 既存サプライチェーンと技術者育成の課題

建機の電動化は、ディーゼルエンジンや関連部品に依存してきた既存のサプライチェーンと、内燃機関機の整備技術を持つ技術者の在り方に大きな変化を求めます。エンジン部品メーカーの業態転換支援や、電動システムの設計・保守・修理ができる新たな技術者の育成が急務となっています。

【解決策】

- 産業構造転換支援・・・・・・・内燃機関関連企業に対し、電動機向けのモーター、インバーター、バッテリーシステム部品製造への転換を促すための技術支援や融資を行う必要があります。

- 専門教育プログラムの確立・・・メーカーや業界団体が連携し、電動建機の高電圧システムの取り扱い、電子制御、ソフトウェア管理などに関する専門的な研修・資格制度を確立し、技術者の早期育成を図ります。

(5) 建設現場における電動化への意識改革の必要性

電動建機のメリットが十分に理解されず、「パワー不足」や「充電の手間」といった旧来のイメージや懸念が払拭されない限り、現場での積極的な導入は進みません。建設現場の管理者やオペレーター自身の意識改革が、普及の最終的な鍵となります。

【解決策】

- 現場での実証実験と情報公開・・・・実際の現場で電動建機の生産性、耐久性、静音性といった実用データを公開し、懸念を払拭します。

- 成功事例の共有と体験会の実施・・・電動建機を導入した企業の成功事例や、オペレーターの負担軽減効果を積極的に広報し、現場の肌感覚での理解を深める取り組みが必要です。

6. 持続可能な建設現場への変革に向けて

電動建機の普及は、建設業界が持続可能な未来へと変革を遂げるための、不可逆的な流れです。これまでに見てきた通り、電動化は単なる環境対策に留まらず、騒音低減による作業効率と安全性の向上、そして長期的な運用コスト削減という、多角的なメリットをもたらします。しかし、高い初期コスト、バッテリーの性能限界、そしてインフラ整備の遅れという三つの大きな構造的課題が、その普及を阻んでいるのも現実です。この変革を実現するためには、メーカーによる技術開発とコストダウンの努力はもちろん、政府による強力な導入支援策、そして建設業界全体での意識改革と現場インフラへの戦略的な投資が不可欠となります。電動建機は、未来の建設現場の基盤となり、都市生活の質を高め、カーボンニュートラル社会の実現に貢献します。この大きな波を捉え、持続可能な建設現場への変革を加速することが、今、業界全体に課せられた使命と言えるでしょう。

【電動建機導入成功の鍵】

- 情報収集・・・・・ 国や自治体の補助金制度を徹底的にリサーチする。

- コスト試算・・・・ 長期的なTCO(総所有コスト)を算出し、経済合理性を評価する。

- 現場適合性・・・・ 自社の主な現場(都市部、夜間など)で電動化のメリットが最大化できるか見極める。