自動車の歴史は、内燃機関の進化とともに歩んできました。燃料を燃焼させて動力を得るその仕組みは、約100年間にわたり、私たちの移動を支える中心的な技術であり続けてきました。しかし、地球温暖化対策やカーボンニュートラルの実現に向けた世界的な潮流の中で、その歴史に大きな転換期が訪れています。それは、電気モーターを動力源とするEV(電気自動車)への移行です。この大きな変革を支え、さらに加速させるキーテクノロジーとして、今、自動車産業の未来を担う新たな心臓部「eAxle(イーアクスル)」が注目されています。

1. EVの心臓部、「eAxle」がもたらす革命

(1) 自動車産業100年の変革期

自動車の誕生以来、エンジンとトランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルギアといった複雑な部品が連携して車輪を駆動する仕組みが主流でした。これらのコンポーネントは、それぞれの役割を果たすために独立して配置され、車体の広いスペースを占有していました。この内燃機関中心のシステムは、長年にわたり改良を重ね、高度な技術の粋を集めたものへと進化してきましたが、その根本的な構造は大きく変わることなく、自動車の設計思想を縛り続けてきました。しかし、地球規模での環境問題が顕在化するにつれて、自動車産業はかつてないほどの大きな変革を迫られています。それは、ガソリンや軽油といった化石燃料に依存しない、持続可能なモビリティ社会の構築です。この流れの中心にあるのがEVの普及であり、それに伴うパワートレインの根本的な見直しです。従来の複雑な構造から脱却し、よりシンプルで効率的なシステムへの転換が急務となっています。

(2)「電動化の鍵」eAxleとは何か

eAxleとは、電気モーター、インバーター、減速機というEVの走行に不可欠な3つの主要コンポーネントを一体化した駆動ユニットのことです。従来のEVは、これらの部品がそれぞれ独立して配置されていましたが、eAxleはそれらをコンパクトな一つのパッケージにまとめることで、車両のパワートレインを劇的に簡素化します。この統合化されたユニットは、あたかも内燃機関におけるエンジンとトランスミッションを統合したかのような存在であり、EVの電動化を根本から支える「電動化の鍵」とも言える技術です。eAxleの登場により、自動車メーカーはEVの設計において、より大きな自由度を得ることが可能になりました。複雑な配線やレイアウトの制約から解放され、車内空間を最大限に活用したり、新たなデザインコンセプトを追求したりすることができるようになったのです。eAxleは、単なる部品の統合ではなく、自動車産業の未来を切り拓くためのプラットフォームとしての役割を担い始めています。

2. eAxleの仕組みと構成要素

(1)3つのコアコンポーネント~モーター、インバーター、減速機~

eAxleを構成する核心的な要素は、モーター、インバーター、そして減速機の3つです。これらのコンポーネントは、それぞれが独自の重要な役割を担いながらも、eAxleという一つのユニットの中でシームレスに連携し、EVの滑らかな走行を実現しています。モーターは、バッテリーから供給される電力を回転運動に変換する役割を担います。eAxleでは、小型かつ高出力、高効率なモーターが求められ、特に永久磁石同期モーター(IPMモーター)が主流となっています。最近では、レアアースの使用を削減、あるいは使用しない巻線界磁型同期モーターや誘導モーターを採用する動きも見られます。インバーターは、バッテリーから供給される直流電力を、モーターを駆動するための交流電力に変換する制御装置です。モーターの回転速度やトルクを緻密に制御し、アクセル操作に応じた車両の加速・減速を可能にします。そして減速機は、モーターの高速回転をタイヤを駆動するのに適した回転数に減速させるとともに、トルクを増大させる役割を担います。これらの部品を一つのユニットに収めることで、部品点数の削減や軽量化、小型化を実現し、車両全体の効率を向上させています。

(2)各コンポーネントの役割と連動の妙

eAxleの中で、モーター、インバーター、減速機は緻密に連携しています。ドライバーがアクセルを踏むと、インバーターがバッテリーから供給された直流電力を交流に変換し、モーターへと送ります。モーターは受け取った交流電力に応じて回転を開始します。この回転は非常に高速ですが、減速機によって適切な回転数に減速され、同時に大きなトルクが生み出されます。このトルクが最終的に車輪に伝わり、車両を推進させるのです。逆に、ドライバーがアクセルを緩めたりブレーキを踏んだりすると、モーターは発電機として機能し、回転エネルギーを電力に変換してバッテリーに回収します。これを回生ブレーキと呼びます。この時、インバーターは発電された交流電力を直流に変換し、バッテリーに送り返す役割を担います。この一連の流れは瞬時に行われ、ドライバーの操作に滑らかかつリニアに反応します。各コンポーネントが物理的に統合されていることで、電力の伝送ロスが最小限に抑えられ、システム全体の効率が向上します。

(3)従来型EVパワートレインとの決定的な違い

eAxleが従来型EVパワートレインと最も異なる点は、その統合化にあります。従来のEVでは、モーター、インバーター、減速機がそれぞれ独立したユニットとして車両の異なる場所に配置されていました。そのため、各ユニットを接続するためのケーブルや配管が多数必要となり、それらが車両の重量増やレイアウトの複雑化を招いていました。また、それぞれのユニット間で電力や情報の伝送ロスが発生する可能性もありました。eAxleは、これらの課題を根本的に解決します。3つのコンポーネントを一体化することで、部品点数が大幅に削減され、軽量化、小型化、高効率化が同時に実現されます。この簡素化された構造は、車両の製造プロセスをよりシンプルにし、生産コストの削減にも貢献します。さらに、統合されたユニットであるため、車両への搭載が容易になり、異なるプラットフォーム間での流用も可能になります。これにより、自動車メーカーは開発コストを抑えながら、多様な車種展開を効率的に進めることができるのです。

3. eAxleがもたらす4つの革新的なメリット

(1)車体設計の自由度向上、「軽薄短小」が生む可能性

eAxleの最大の利点の一つは、その「軽薄短小」な設計がもたらす車体設計の自由度です。従来のEVパワートレインは、各コンポーネントが独立しているため、車体の広いスペースを占有し、設計の制約となっていました。しかし、eAxleはモーター、インバーター、減速機を一体化したことで、非常にコンパクトなユニットとなり、車両の床下や後部など、より柔軟な場所に配置することができます。これにより、エンジンスペースが不要となり、バッテリーの搭載スペースを最大限に確保できるだけでなく、車内空間をより広く設計することが可能になります。例えば、フロントのボンネット内に大型の収納スペース(トランク)を設けることができたり、車高を低く抑えたスポーティなEVデザインを実現したりすることも容易になります。eAxleは、自動車メーカ...

自動車の歴史は、内燃機関の進化とともに歩んできました。燃料を燃焼させて動力を得るその仕組みは、約100年間にわたり、私たちの移動を支える中心的な技術であり続けてきました。しかし、地球温暖化対策やカーボンニュートラルの実現に向けた世界的な潮流の中で、その歴史に大きな転換期が訪れています。それは、電気モーターを動力源とするEV(電気自動車)への移行です。この大きな変革を支え、さらに加速させるキーテクノロジーとして、今、自動車産業の未来を担う新たな心臓部「eAxle(イーアクスル)」が注目されています。

1. EVの心臓部、「eAxle」がもたらす革命

(1) 自動車産業100年の変革期

自動車の誕生以来、エンジンとトランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルギアといった複雑な部品が連携して車輪を駆動する仕組みが主流でした。これらのコンポーネントは、それぞれの役割を果たすために独立して配置され、車体の広いスペースを占有していました。この内燃機関中心のシステムは、長年にわたり改良を重ね、高度な技術の粋を集めたものへと進化してきましたが、その根本的な構造は大きく変わることなく、自動車の設計思想を縛り続けてきました。しかし、地球規模での環境問題が顕在化するにつれて、自動車産業はかつてないほどの大きな変革を迫られています。それは、ガソリンや軽油といった化石燃料に依存しない、持続可能なモビリティ社会の構築です。この流れの中心にあるのがEVの普及であり、それに伴うパワートレインの根本的な見直しです。従来の複雑な構造から脱却し、よりシンプルで効率的なシステムへの転換が急務となっています。

(2)「電動化の鍵」eAxleとは何か

eAxleとは、電気モーター、インバーター、減速機というEVの走行に不可欠な3つの主要コンポーネントを一体化した駆動ユニットのことです。従来のEVは、これらの部品がそれぞれ独立して配置されていましたが、eAxleはそれらをコンパクトな一つのパッケージにまとめることで、車両のパワートレインを劇的に簡素化します。この統合化されたユニットは、あたかも内燃機関におけるエンジンとトランスミッションを統合したかのような存在であり、EVの電動化を根本から支える「電動化の鍵」とも言える技術です。eAxleの登場により、自動車メーカーはEVの設計において、より大きな自由度を得ることが可能になりました。複雑な配線やレイアウトの制約から解放され、車内空間を最大限に活用したり、新たなデザインコンセプトを追求したりすることができるようになったのです。eAxleは、単なる部品の統合ではなく、自動車産業の未来を切り拓くためのプラットフォームとしての役割を担い始めています。

2. eAxleの仕組みと構成要素

(1)3つのコアコンポーネント~モーター、インバーター、減速機~

eAxleを構成する核心的な要素は、モーター、インバーター、そして減速機の3つです。これらのコンポーネントは、それぞれが独自の重要な役割を担いながらも、eAxleという一つのユニットの中でシームレスに連携し、EVの滑らかな走行を実現しています。モーターは、バッテリーから供給される電力を回転運動に変換する役割を担います。eAxleでは、小型かつ高出力、高効率なモーターが求められ、特に永久磁石同期モーター(IPMモーター)が主流となっています。最近では、レアアースの使用を削減、あるいは使用しない巻線界磁型同期モーターや誘導モーターを採用する動きも見られます。インバーターは、バッテリーから供給される直流電力を、モーターを駆動するための交流電力に変換する制御装置です。モーターの回転速度やトルクを緻密に制御し、アクセル操作に応じた車両の加速・減速を可能にします。そして減速機は、モーターの高速回転をタイヤを駆動するのに適した回転数に減速させるとともに、トルクを増大させる役割を担います。これらの部品を一つのユニットに収めることで、部品点数の削減や軽量化、小型化を実現し、車両全体の効率を向上させています。

(2)各コンポーネントの役割と連動の妙

eAxleの中で、モーター、インバーター、減速機は緻密に連携しています。ドライバーがアクセルを踏むと、インバーターがバッテリーから供給された直流電力を交流に変換し、モーターへと送ります。モーターは受け取った交流電力に応じて回転を開始します。この回転は非常に高速ですが、減速機によって適切な回転数に減速され、同時に大きなトルクが生み出されます。このトルクが最終的に車輪に伝わり、車両を推進させるのです。逆に、ドライバーがアクセルを緩めたりブレーキを踏んだりすると、モーターは発電機として機能し、回転エネルギーを電力に変換してバッテリーに回収します。これを回生ブレーキと呼びます。この時、インバーターは発電された交流電力を直流に変換し、バッテリーに送り返す役割を担います。この一連の流れは瞬時に行われ、ドライバーの操作に滑らかかつリニアに反応します。各コンポーネントが物理的に統合されていることで、電力の伝送ロスが最小限に抑えられ、システム全体の効率が向上します。

(3)従来型EVパワートレインとの決定的な違い

eAxleが従来型EVパワートレインと最も異なる点は、その統合化にあります。従来のEVでは、モーター、インバーター、減速機がそれぞれ独立したユニットとして車両の異なる場所に配置されていました。そのため、各ユニットを接続するためのケーブルや配管が多数必要となり、それらが車両の重量増やレイアウトの複雑化を招いていました。また、それぞれのユニット間で電力や情報の伝送ロスが発生する可能性もありました。eAxleは、これらの課題を根本的に解決します。3つのコンポーネントを一体化することで、部品点数が大幅に削減され、軽量化、小型化、高効率化が同時に実現されます。この簡素化された構造は、車両の製造プロセスをよりシンプルにし、生産コストの削減にも貢献します。さらに、統合されたユニットであるため、車両への搭載が容易になり、異なるプラットフォーム間での流用も可能になります。これにより、自動車メーカーは開発コストを抑えながら、多様な車種展開を効率的に進めることができるのです。

3. eAxleがもたらす4つの革新的なメリット

(1)車体設計の自由度向上、「軽薄短小」が生む可能性

eAxleの最大の利点の一つは、その「軽薄短小」な設計がもたらす車体設計の自由度です。従来のEVパワートレインは、各コンポーネントが独立しているため、車体の広いスペースを占有し、設計の制約となっていました。しかし、eAxleはモーター、インバーター、減速機を一体化したことで、非常にコンパクトなユニットとなり、車両の床下や後部など、より柔軟な場所に配置することができます。これにより、エンジンスペースが不要となり、バッテリーの搭載スペースを最大限に確保できるだけでなく、車内空間をより広く設計することが可能になります。例えば、フロントのボンネット内に大型の収納スペース(トランク)を設けることができたり、車高を低く抑えたスポーティなEVデザインを実現したりすることも容易になります。eAxleは、自動車メーカーのデザイナーやエンジニアに、これまでの常識を覆す新たな発想と可能性を提供しているのです。実際に、日産の「アリア」やトヨタの「bZ4X」、テスラの各モデルなど、多くのEVがeAxle(またはそれに類する統合型駆動ユニット)を採用することで、フラットな床面と広々とした室内空間を実現しています。

(2)航続距離の向上、高効率化によるブレークスルー

eAxleは、EVの最大の課題である航続距離の向上にも大きく貢献します。モーター、インバーター、減速機を一体化することで、各コンポーネント間の電力伝送ロスを最小限に抑えることができます。また、高出力で高効率なモーターや、より緻密な制御が可能なインバーターを組み合わせることで、エネルギーを無駄なく利用することが可能になります。さらに、eAxleの軽量化は、車両全体の重量を減らし、同じバッテリー容量でもより長い距離を走行できることに繋がります。これらの相乗効果により、eAxleを搭載したEVは、従来のEVに比べてバッテリーの消費を抑え、航続距離を大幅に伸ばすことが可能になります。これは、EVの普及を阻む「航続距離の不安」を解消し、より多くの消費者にEVを選択するきっかけを与えるブレークスルーとなり得ます。eAxleは、単なる効率の改善に留まらず、EVの利便性を根本から向上させる技術なのです。

(3)コスト削減と生産性向上、EV普及の鍵

eAxleは、EVのコスト削減と生産性向上にも貢献し、結果としてEVの普及を加速させる鍵となります。eAxleは、複数の部品を一体化することで、製造プロセスを簡素化します。これにより、組立工程が削減され、製造コストを抑えることが可能になります。また、eAxleはモジュール化されたユニットであるため、異なる車種やプラットフォーム間での共通部品として利用することができます。これにより、自動車メーカーは車種ごとに異なるパワートレインを開発する必要がなくなり、開発コストと時間を大幅に短縮できます。さらに、eAxleはサプライヤーからの供給も容易になり、安定した生産体制を構築することができます。これらのコスト削減と生産性向上のメリットは、最終的にEVの販売価格を下げることに繋がり、ガソリン車との価格差を縮めることで、消費者がEVを購入する際のハードルを下げます。

(4)走行性能の進化、驚くほどの静粛性と滑らかさ

EVの大きな魅力の一つは、その静かで滑らかな走行性能です。eAxleはこの特性をさらに際立たせます。eAxleは、モーター、インバーター、減速機が一体化されたコンパクトなユニットであるため、振動や騒音の発生源が抑制されます。特に、従来型の内燃機関車のようなエンジン音や排気音、ギアチェンジに伴うショックがなく、非常に静かで快適な乗り心地を提供します。さらに、インバーターによる緻密なトルク制御により、モーターの回転が滑らかに車輪に伝わり、発進から加速まで継ぎ目のないシームレスな走行を実現します。これは、乗員にとっての快適性を高めるだけでなく、ドライバーにストレスのない運転体験をもたらします。eAxleがもたらす静粛性と滑らかさは、EVのブランド価値を高める重要な要素となり、新たなユーザー体験を創造します。

4. 無敵ではない?eAxleが直面する3つの課題

(1)熱マネジメントの難しさ

eAxleの小型・高出力化が進むにつれ、熱マネジメントが大きな課題となっています。モーターやインバーターは、高負荷時に多量の熱を発生させます。これらの熱が適切に管理されないと、システムの性能低下や故障につながるリスクがあります。特に、インバーターは半導体の耐熱温度が低いため、精密な冷却システムが不可欠です。しかし、複数の熱源が密集するeAxleでは、それぞれの熱を効率的に排熱しつつ、システム全体をコンパクトに保つ必要があります。この複雑な熱の流れを最適化するため、水冷システムや新しい冷却技術の開発が急務となっています。

(2)振動・騒音(NVH)対策の高度化

EVはエンジン音がないため、ロードノイズや風切り音といった、これまであまり目立たなかった車体の振動や騒音がより顕著になります。eAxleはギアボックスを含むため、駆動時のギアノイズやモーター音が発生します。これらの音や振動は、乗員にとって不快感の原因となり、快適な走行体験を損なう可能性があります。このため、ギアの歯形を最適化したり、防振ゴムを適切に配置したりといった、高度なNVH(Noise, Vibration, Harshness)対策が求められます。しかし、これらの対策は、eAxleの複雑な構造をさらに複雑化させ、重量増につながるというジレンマを抱えています。

(3)標準化とコスト競争のジレンマ

eAxleは、各自動車メーカーやサプライヤーが独自の設計思想に基づいて開発している段階であり、仕様が多岐にわたります。このため、部品の標準化が進んでおらず、量産効果によるコスト削減が難しい状況です。しかし、EV普及のためには、eAxleのコストをガソリン車のエンジン並みに抑える必要があります。標準化を推進すればコストは下がりますが、各社が持つ独自の強みや技術的優位性を失うリスクがあります。各社が独自性を保ちながらも、共通のプラットフォームや部品を共有するバランスを見つけることが、今後の大きな課題となるでしょう。

5. eAxle開発競争の最前線

(1)自動車部品メーカーが主導する技術開発競争

eAxleの開発競争は、従来の自動車メーカーだけでなく、自動車部品メーカーが主導権を握る形で熾烈化しています。EVの心臓部であるeAxleは、内燃機関車におけるエンジンやトランスミッションと同様に、車両の性能を決定づける重要な部品です。このため、多くの部品メーカーが、独自の技術力を結集して高性能なeAxleの開発にしのぎを削っています。彼らは、長年にわたるモーターやインバーター、ギアボックスなどの開発で培ってきた技術やノウハウを活かし、小型化、高効率化、軽量化、そしてコスト削減を実現するための革新的な技術を次々と生み出しています。また、単なる部品供給にとどまらず、自動車メーカーと共同で新たな車両のパワートレインを開発するパートナーシップも増えており、自動車産業におけるサプライチェーンの構造そのものが変化しています。

(2)主要サプライヤーの戦略と技術動向

eAxle開発競争の最前線には、世界的に有名な自動車部品メーカーが名を連ねています。デンソーは、トヨタグループの一員として、ハイブリッド車で培った電動化技術を活かし、高い効率と小型化を両立させたeAxleを開発しています。特に、SiC(炭化ケイ素)パワー半導体を用いたインバーター技術で、電力効率のさらなる向上を目指しています。ボッシュは、幅広い自動車部品のノウハウを活かし、小型車から大型車まで、多様な車種に対応するeAxleのラインナップを揃えています。また、ソフトウェア技術も強みとし、eAxleの性能を最大限に引き出す制御システムの開発にも注力しています。マレリは、小型・軽量なeAxleに強みがあり、特にモータースポーツで培った技術を市販車にフィードバックすることで、高性能なeAxleの開発を進めています。これらの主要メーカーは、それぞれの得意分野を活かし、独自の戦略で市場での優位性を確立しようとしています。

また、駆動用モーターで世界トップクラスのシェアを誇る日本電産(ニデック)は、幅広い出力帯のeAxleをラインナップし、中国の新興EVメーカーなどに数多く採用されています。ZF(ドイツ)やアイシン(日本)、ボルグワーナー(米国)といった大手サプライヤーも独自のeAxle開発に注力しており、まさに群雄割拠の様相を呈しています。

(3)日本メーカーの強みと今後の課題

日本メーカーは、ハイブリッド車で培ったモーターやバッテリーの制御技術において世界的に高い競争力を持っています。これは、eAxle開発においても大きな強みとなります。例えば、モーターの小型・軽量化技術、インバーターの高効率化技術、そしてこれらのコンポーネントを統合的に制御するノウハウは、日本の自動車産業が長年にわたり築き上げてきたものです。しかし、今後の課題も山積しています。特に、世界的にeAxleのモジュール化が進む中で、いかにして汎用性とコスト競争力を両立させるかが重要となります。また、ソフトウェア定義型自動車(SDV)への移行が進む中で、eAxleの性能を最大限に引き出すためのソフトウェア開発も急務です。単なるハードウェアの優位性だけでなく、ソフトウェアとの融合をどのように実現するかが、日本メーカーの将来を左右する鍵となるでしょう。

(4)異業種からの参入とサプライチェーンの再編

eAxleの開発競争は、既存の自動車部品メーカーだけでなく、異業種からの参入も相次いでいます。例えば、モーターメーカーや半導体メーカー、ソフトウェア開発企業などが、それぞれの得意分野を活かしてeAxle市場に参入しています。これらの企業は、従来の自動車業界の常識にとらわれず、新たな視点から革新的なソリューションを提案しており、eAxle市場を活性化させています。このような異業種からの参入は、自動車産業のサプライチェーンに大きな変化をもたらしています。従来の階層的なサプライヤー構造から、より多様な企業が参画するオープンなエコシステムへと変化しつつあります。自動車メーカーは、これまで以上に幅広い企業と連携し、最適なeAxleを選択・統合していく必要があり、これまでの部品調達の常識が大きく変わりつつあります。

6. eAxleが描く自動車産業の未来

(1)次世代eAxle技術~さらなる小型化と統合化へ~

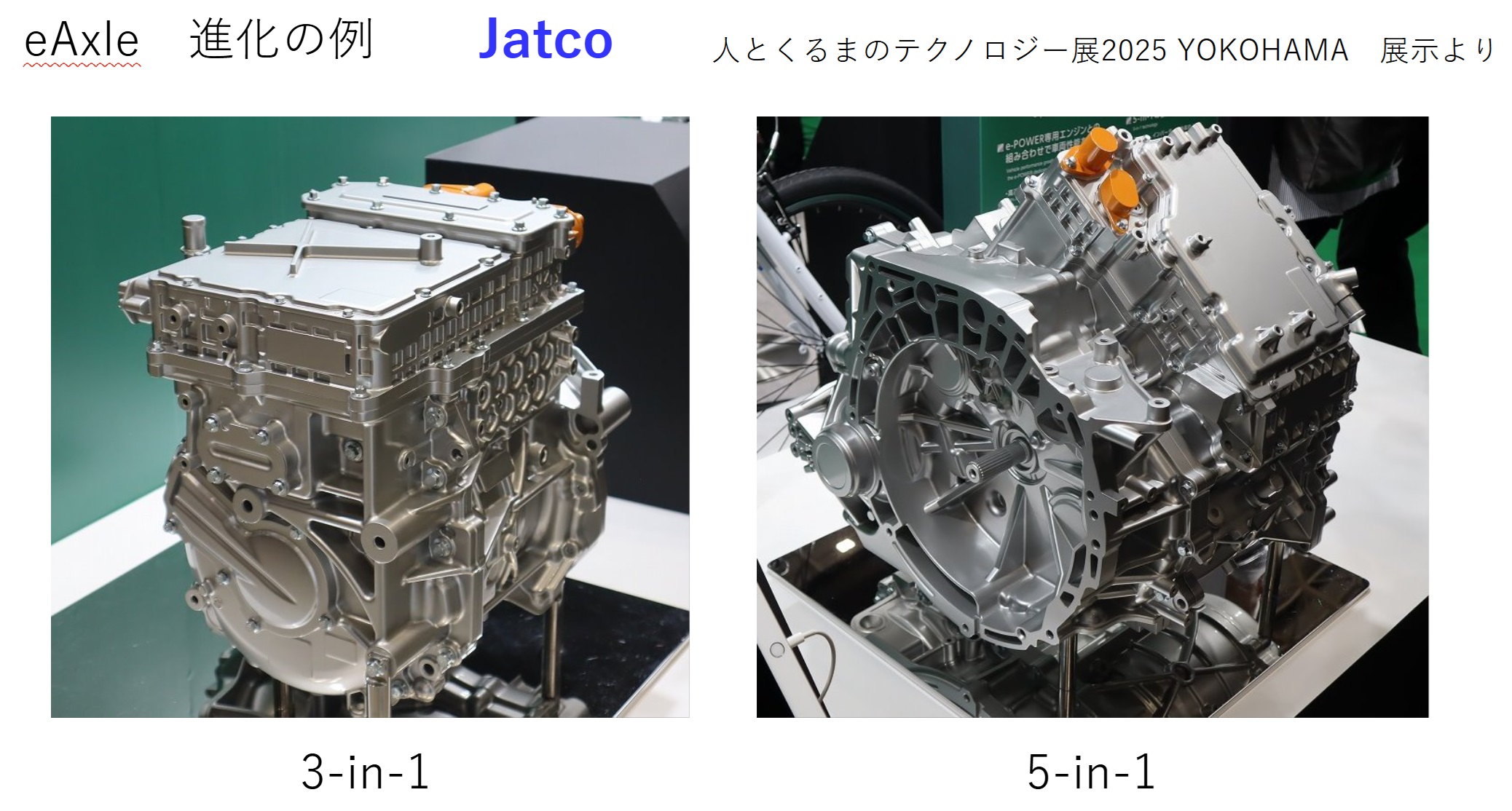

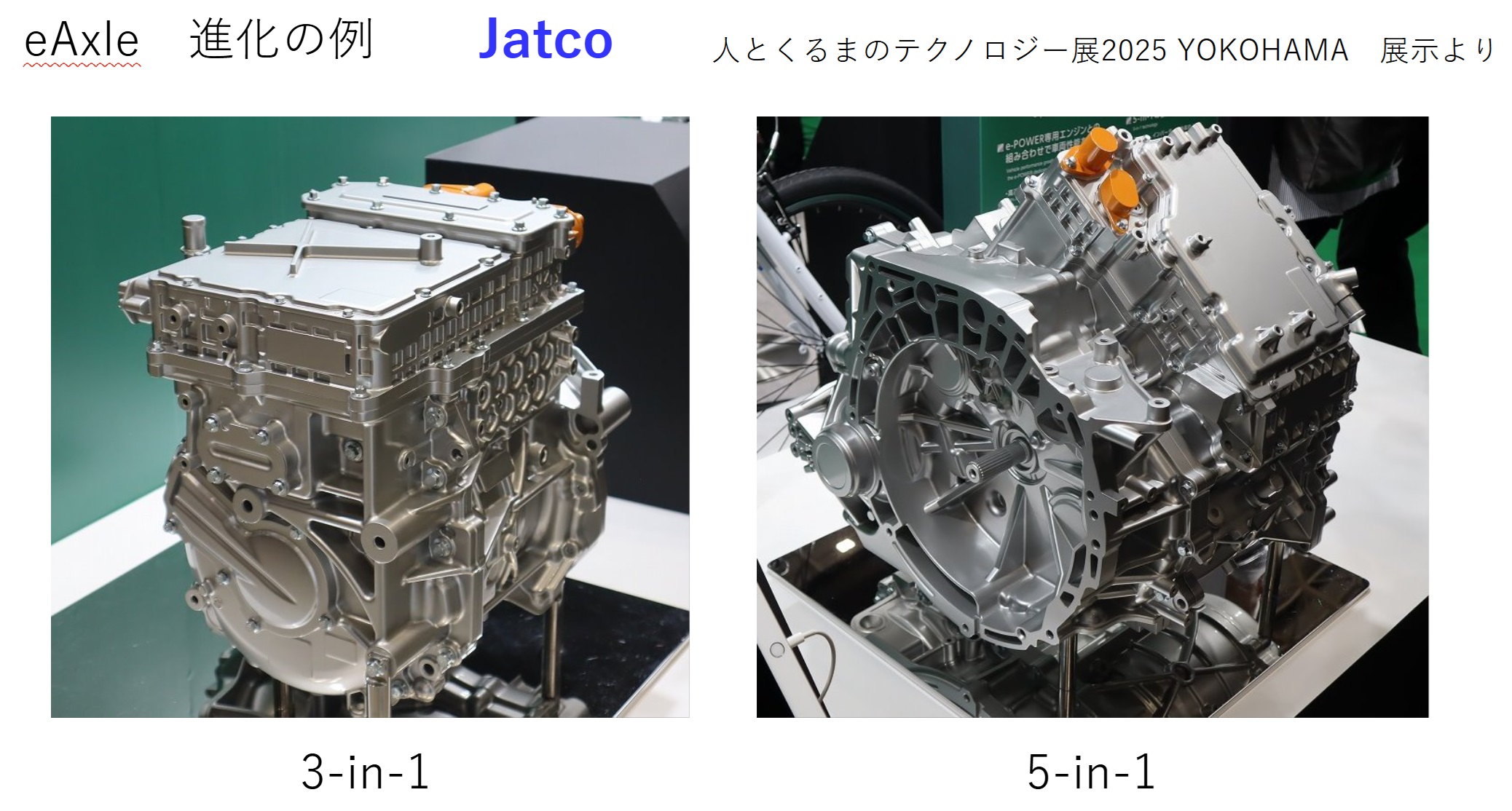

eAxleの進化は、まだ止まりません。現在開発が進められている次世代eAxleは、さらなる小型化と統合化を目指しています。具体的には、モーター、インバーター、減速機だけでなく、車載充電器(OBC)やDC-DCコンバーターといった他の電動化部品も一つのユニットに統合する「X-in-1」と呼ばれる技術が開発されています。この統合化が進めば、EVのパワートレインはさらに簡素化され、車両の軽量化、コスト削減、そして生産性の向上に大きく貢献します。また、バッテリーとeAxleを一体化した「スケートボード型プラットフォーム」も、EVの設計における新たな可能性を切り開きます。これにより、車体の上部を自由に設計することが可能になり、多様なデザインや用途に対応したEVが生まれることが期待されます。

(2)「走る蓄電池」としてのEVとeAxleの役割

EVは、単なる移動手段ではありません。災害時には家庭用の非常用電源となったり、電力網に電力を供給したりする「走る蓄電池」としての役割も期待されています。この機能を可能にするのが、eAxleに組み込まれたインバーターと制御技術です。eAxleは、車両の走行に必要な電力を制御するだけでなく、外部への電力供給も可能にする双方向の電力フローを実現します。これにより、EVはV2H(Vehicle-to-Home)、V2G(Vehicle-to-Grid)といった新たなエネルギーマネジメントシステムの鍵となり、持続可能な社会の構築に貢献します。eAxleの高性能化は、EVをより効率的な蓄電池として機能させ、再生可能エネルギーの普及を後押しする重要な役割を担うことになります。

(3)CASE時代におけるeAxleの存在意義

自動車産業は、CASE(Connected: コネクテッド、Autonomous: 自動運転、Shared & Services: シェアリング、Electric: 電動化)という大きな変革期を迎えています。eAxleは、このCASEの潮流において、特にElectricの核となる技術ですが、それだけにとどまりません。eAxleは、小型・軽量であるため、車両のレイアウトを自由に設計でき、自動運転に必要なセンサーやコンピュータを搭載するためのスペースを確保しやすくなります。また、eAxleの緻密なトルク制御は、自動運転システムによる正確な車両制御を可能にします。さらに、eAxleのモジュール化は、様々なサービスや用途に対応した多様なEVの開発を加速させ、シェアリングエコノミーの発展を後押しします。eAxleは、単なる電動化の技術ではなく、CASE時代のモビリティ社会を支える基盤技術としての存在意義を高めていくでしょう。

(4)ソフトウェア定義型自動車(SDV)とeAxleの融合

自動車の進化は、ハードウェアからソフトウェアへとその軸足を移しつつあります。ソフトウェア定義型自動車(SDV)では、ソフトウェアのアップデートによって車両の性能や機能を常に最新の状態に保つことが可能になります。eAxleは、このSDVと非常に相性が良い技術です。eAxleの性能は、その制御ソフトウェアによって大きく左右されます。例えば、ソフトウェアをアップデートすることで、モーターのトルク特性を最適化したり、エネルギー回生の効率を向上させたりすることができます。これにより、eAxleは、ソフトウェアの進化とともにその性能を向上させ続けることが可能になります。これにより、購入後もクルマの「走り味」が進化するという、これまでにない体験が生まれるのです。eAxleとSDVの融合は、自動車の性能を物理的な制約から解放し、ユーザーのニーズに合わせた柔軟なカスタマイズを可能にします。これは、自動車の新たな価値創造に繋がります。

◆関連解説記事:SDV(ソフトウェア定義型自動車)とは?注目の理由からメーカー動向、課題まで徹底解説

7. eAxleが切り拓く持続可能なモビリティ社会

(1)eAxleがもたらす新たな価値創造

eAxleは、自動車産業に新たな価値を創造しています。従来の自動車は、主にエンジン性能やデザイン、ブランドイメージで価値が測られてきましたが、eAxleは効率性、静粛性、そして設計の自由度といった新たな価値基準を確立しました。eAxleの登場により、自動車メーカーは、これまでの常識にとらわれない革新的なEVを開発できるようになり、消費者は、より快適で環境に配慮した選択肢を得ることができます。また、eAxleを搭載したEVは、エネルギーマネジメントシステムの一部として、スマートグリッドや再生可能エネルギーの普及に貢献するなど、社会全体に新たな価値をもたらします。eAxleは、単なる部品ではなく、持続可能な社会を実現するためのソリューションそのものと言えるでしょう。

(2)自動車産業の未来を担うキーテクノロジーとしての展望

eAxleは、自動車産業の未来を担うキーテクノロジーとして、今後ますますその重要性を増していきます。EVの普及が加速するにつれて、eAxleの市場は飛躍的に拡大することが見込まれています。それに伴い、eAxleの小型化、高効率化、そしてコスト削減に向けた技術開発競争はさらに激化するでしょう。また、eAxleは、乗用車だけでなく、商用車や大型トラック、さらには建設機械や農業機械といった幅広い分野での電動化にも応用されることが期待されています。eAxleの技術は、モビリティ社会全体の電動化を推進し、産業構造の変革を促す重要な役割を担うことになります。

(3)ユーザーと社会にもたらす未来への貢献

eAxleは、ユーザーと社会にも多大な貢献をします。ユーザーにとっては、より静かで滑らかな走行性能、そして長い航続距離によって、EVの利便性が飛躍的に向上します。また、設計の自由度が高まることで、より魅力的で多様なEVが市場に登場し、選択肢が広がります。社会全体にとっては、EVの普及を加速させることで、大気汚染や地球温暖化といった環境問題の解決に貢献します。さらに、EVを「走る蓄電池」として活用することで、エネルギーの効率的な利用を促進し、持続可能な社会の実現に寄与します。eAxleは、自動車産業の未来を切り拓くだけでなく、私たち一人ひとりの生活、そして地球の未来に貢献する、まさしく革新的なテクノロジーなのです。

8. まとめ

近年の電気自動車(EV)開発において、モーター、インバーター、ギアボックスを一体化した電動駆動ユニット「eAxle」は、その省スペース性と高効率から欠かせない技術となっています。しかし、eAxleは決して「無敵」なソリューションではありません。量産化と普及に向けて、乗り越えなければならない重要な課題がいくつか存在します。上記のように、熱マネジメント、NVH対策、そして標準化とコスト競争という課題に直面しています。これらの課題を克服することで、eAxleはさらに進化し、より高性能でコスト効率の高いEVの実現に貢献するでしょう。