現代社会において、インターネット上の情報流通プラットフォームは、私たちの生活、経済、文化を支える不可欠なインフラとなっています。SNS、動画共有サイト、ブログ、オンラインフォーラムといったこれらのプラットフォームは、誰もが自由に情報を発信し、世界中の人々と繋がる機会を提供してきました。しかし、その利便性の裏側で、フェイクニュース、ヘイトスピーチ、サイバーハラスメントなどの違法・有害情報が拡散されるという深刻な社会的課題も生じています。これらは社会の分断を招き、個人の尊厳を傷つけ、ときには現実世界の犯罪を助長する危険性すら内包しています。今回は、こうした問題に立ち向かうための、法と技術が織りなす多角的なアプローチについて、その全貌を解説します。

1. 情報流通プラットフォームの現状と社会的課題

情報流通プラットフォームは、誰もが瞬時に膨大な情報にアクセスできるという革新的なメリットをもたらしました。しかし、その「開かれた空間」という性質が、意図せずして社会的な課題を深刻化させています。最も顕著なのが、違法情報と有害情報の拡散です。違法情報には、児童ポルノや麻薬取引といった犯罪行為に関わる情報、著作権侵害コンテンツなどが含まれます。一方、有害情報には、差別や偏見を助長するヘイトスピーチ、特定の個人を攻撃する誹謗中傷、自傷行為を扇動するコンテンツなどが挙げられます。これらの情報は、アルゴリズムによる推薦機能によって、特定の層に集中的に届き、社会の分断を加速させる要因となっています。

さらに、偽情報(ディスインフォメーション)や誤情報(ミスインフォメーション)の拡散も大きな問題です。これらは、選挙結果を操作したり、公衆衛生に関する誤った情報を流布したりすることで、民主主義の根幹や社会の安全を脅かします。また、プラットフォーム上でのサイバーハラスメントやリベンジポルノは、被害者の精神を深く傷つけ、社会生活からの孤立を招くことも少なくありません。こうした課題は、単なるプラットフォーム運営上の問題に留まらず、私たちの社会全体の健全性に関わる喫緊の課題として、その対処が求められています。

2. 違法・有害情報への法的・倫理的アプローチ

違法・有害情報に対処するためには、法的な枠組みと倫理的な指針の両面からアプローチすることが不可欠です。

(1)法的アプローチ

法的アプローチとしては、プラットフォーム事業者の法的責任が重要な論点となります。日本では「プロバイダ責任制限法」が定められています。これにより、プラットフォーム事業者は、権利侵害が明らかであることなどの特定の要件を満たさない限り、投稿内容に対する損害賠償責任を負わないとされています。一方で、被害者からの申し出に基づき、権利侵害情報の発信者情報を開示する手続きや、送信防止措置(削除)を行うためのルールも定められています。特に2022年10月の法改正では、より迅速に発信者を特定するための新たな裁判手続きが創設されました。国際的には、違法コンテンツの削除を義務付けるなど、より積極的にプラットフォームの責任を追及する動きも見られます。

(2)倫理的アプローチ

倫理的アプローチは、法的拘束力に依らない、プラットフォームが自律的に設けるべき規律です。これには、表現の自由と公共の安全のバランスをどのように取るかという根源的な問いが含まれます。プラットフォームは、ユーザーが自由に意見を表明する場を維持しつつも、ヘ...

現代社会において、インターネット上の情報流通プラットフォームは、私たちの生活、経済、文化を支える不可欠なインフラとなっています。SNS、動画共有サイト、ブログ、オンラインフォーラムといったこれらのプラットフォームは、誰もが自由に情報を発信し、世界中の人々と繋がる機会を提供してきました。しかし、その利便性の裏側で、フェイクニュース、ヘイトスピーチ、サイバーハラスメントなどの違法・有害情報が拡散されるという深刻な社会的課題も生じています。これらは社会の分断を招き、個人の尊厳を傷つけ、ときには現実世界の犯罪を助長する危険性すら内包しています。今回は、こうした問題に立ち向かうための、法と技術が織りなす多角的なアプローチについて、その全貌を解説します。

1. 情報流通プラットフォームの現状と社会的課題

情報流通プラットフォームは、誰もが瞬時に膨大な情報にアクセスできるという革新的なメリットをもたらしました。しかし、その「開かれた空間」という性質が、意図せずして社会的な課題を深刻化させています。最も顕著なのが、違法情報と有害情報の拡散です。違法情報には、児童ポルノや麻薬取引といった犯罪行為に関わる情報、著作権侵害コンテンツなどが含まれます。一方、有害情報には、差別や偏見を助長するヘイトスピーチ、特定の個人を攻撃する誹謗中傷、自傷行為を扇動するコンテンツなどが挙げられます。これらの情報は、アルゴリズムによる推薦機能によって、特定の層に集中的に届き、社会の分断を加速させる要因となっています。

さらに、偽情報(ディスインフォメーション)や誤情報(ミスインフォメーション)の拡散も大きな問題です。これらは、選挙結果を操作したり、公衆衛生に関する誤った情報を流布したりすることで、民主主義の根幹や社会の安全を脅かします。また、プラットフォーム上でのサイバーハラスメントやリベンジポルノは、被害者の精神を深く傷つけ、社会生活からの孤立を招くことも少なくありません。こうした課題は、単なるプラットフォーム運営上の問題に留まらず、私たちの社会全体の健全性に関わる喫緊の課題として、その対処が求められています。

2. 違法・有害情報への法的・倫理的アプローチ

違法・有害情報に対処するためには、法的な枠組みと倫理的な指針の両面からアプローチすることが不可欠です。

(1)法的アプローチ

法的アプローチとしては、プラットフォーム事業者の法的責任が重要な論点となります。日本では「プロバイダ責任制限法」が定められています。これにより、プラットフォーム事業者は、権利侵害が明らかであることなどの特定の要件を満たさない限り、投稿内容に対する損害賠償責任を負わないとされています。一方で、被害者からの申し出に基づき、権利侵害情報の発信者情報を開示する手続きや、送信防止措置(削除)を行うためのルールも定められています。特に2022年10月の法改正では、より迅速に発信者を特定するための新たな裁判手続きが創設されました。国際的には、違法コンテンツの削除を義務付けるなど、より積極的にプラットフォームの責任を追及する動きも見られます。

(2)倫理的アプローチ

倫理的アプローチは、法的拘束力に依らない、プラットフォームが自律的に設けるべき規律です。これには、表現の自由と公共の安全のバランスをどのように取るかという根源的な問いが含まれます。プラットフォームは、ユーザーが自由に意見を表明する場を維持しつつも、ヘイトスピーチや暴力の扇動といった、明らかに社会に害を及ぼすコンテンツを放置することはできません。このため、各プラットフォームはコミュニティガイドラインを策定し、違反コンテンツをモデレーション(監視・削除)する体制を構築しています。しかし、このガイドラインの運用には、国や文化、文脈の違いを考慮する必要があり、一律の基準を設けることの難しさが常に課題となります。

3. プラットフォームが講じるべき具体的な対処法

違法・有害情報に対し、プラットフォームは単に受動的に対応するだけでなく、より能動的かつ多層的な対処法を講じる必要があります。

(1)コンテンツモデレーションの強化

コンテンツモデレーションの強化は最も直接的な手段です。これには、AI技術と人間のモデレーターの連携が鍵となります。AIは膨大な量のコンテンツからパターンを学習し、違法・有害な投稿を自動的に検出する役割を担います。これにより、モデレーターはより複雑な判断を要するケースに注力できるようになります。さらに、ハッシュデータベースの活用も有効です。これは、一度発見された児童ポルノなどの違法コンテンツのデジタル指紋(ハッシュ値)を登録し、同一のコンテンツが再投稿された場合に自動的に削除する仕組みです。

(2)透明性の向上

プラットフォームが講じるべき具体的な対処法として、次に透明性の向上が求められます。プラットフォームは、どのような基準でコンテンツを削除し、どのようなアルゴリズムで情報を推薦しているのかを、ユーザーに対して明確に開示すべきです。これにより、不公平なモデレーションに対するユーザーの不信感を軽減し、説明責任を果たすことができます。ユーザー報告システムの改善も重要です。報告された情報に対して迅速かつ適切に対応するだけでなく、報告者に対して進捗状況をフィードバックすることで、ユーザーの協力意欲を高めることができます。

(3)専門機関や法執行機関との連携

プラットフォームが講じるべき具体的な対処法として、さらに専門機関や法執行機関との連携も欠かせません。犯罪予告や自傷行為の示唆など、緊急性の高い情報に対しては、プラットフォームが持つ情報をもとに迅速に警察などと協力し、被害の拡大を防ぐことが求められます。最後に、デジタルリテラシー教育への貢献です。プラットフォームが主体となり、ユーザーが情報の真偽を見極める能力や、健全なコミュニケーション能力を身につけるための情報提供や教育プログラムを推進することも、根本的な解決策の一つと言えるでしょう。

4. 諸外国の動向と国際的な連携

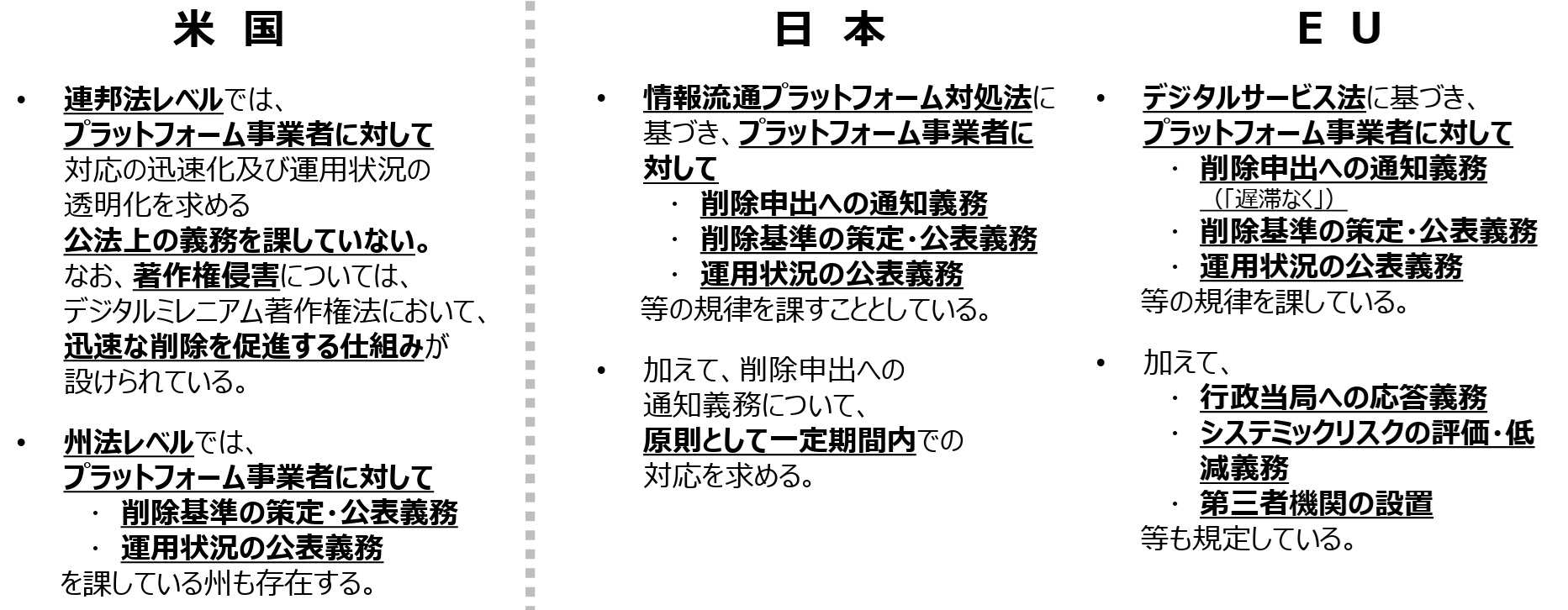

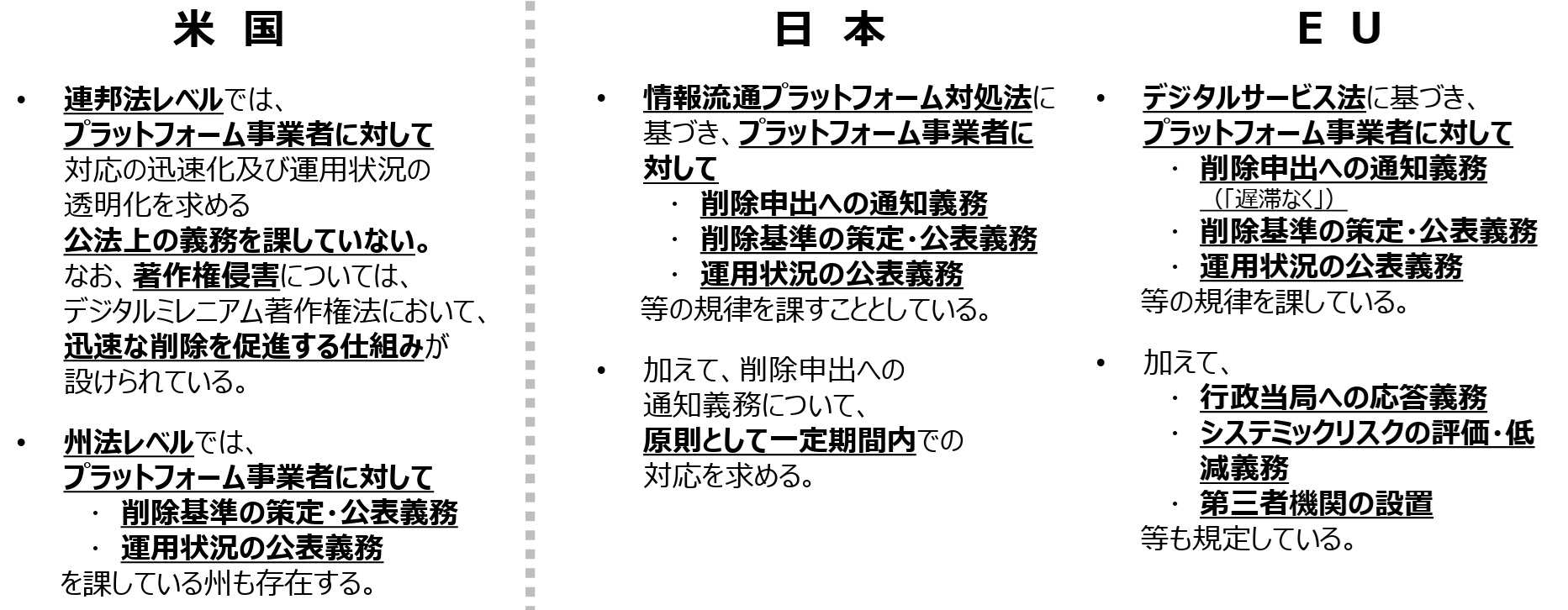

違法・有害情報への対処は、一国だけの問題ではなく、グローバルな課題です。そのため、世界各国で新たな法規制の整備やプラットフォームへの要求が強まっています。

(1)欧州連合(EU)

欧州連合(EU)では、デジタルサービス法(DSA)がその代表例です。DSAは、プラットフォームに対して違法コンテンツの迅速な削除を義務付けるとともに、アルゴリズムの透明性やリスク評価、そして独立した監査の受け入れなどを求めています。これにより、プラットフォームに法的責任を課し、その自主的な取り組みを促すことを目指しています。

(2)米国

米国では、通信品位法第230条という、プラットフォームの責任を限定する法律が長く議論の中心となってきましたが、近年ではその見直しを求める声が高まり、各州で独自の規制を導入する動きも見られます。また、オーストラリアでは、サイバーいじめやリベンジポルノに対処するための独立機関が設置されるなど、各国の文化や法体系に合わせた独自の取り組みが進められています。

こうした各国の動向を踏まえ、グローバルな問題である違法・有害情報に対処するためには、国際的な連携が不可欠です。各国の法執行機関やNGOが連携し、情報共有やベストプラクティスの共有を行うことで、より効果的な対策を講じることが可能になります。また、プラットフォーム自身も国境を越えた協調体制を築き、一貫性のあるルール運用と、迅速な対応を実現していくことが求められています。次に、日本と米国、EUとの比較を示します。

図.諸外国の動向(米国、EU)との比較【出典】総務省「国民を詐欺から守るための総合対策」に係る総務省の取組状況

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/439/doc/20240708_shiryou1-3.pdf

5. 【実践ガイド】被害に遭ったら?具体的な相談窓口と対処フロー

もしあなたがプラットフォーム上で誹謗中傷や権利侵害の被害に遭った場合、一人で抱え込まず、専門機関に相談し、適切な手順を踏むことが重要です。

ステップ1:証拠の保全

まず、被害の証拠となる投稿のURLとスクリーンショットを必ず保存してください。

ステップ2:プラットフォームへの削除依頼

各プラットフォームの利用規約に基づき、問い合わせフォームなどから削除を依頼します。

ステップ3:専門機関への相談

削除に応じてもらえない、または投稿者を特定したい場合は、以下の窓口に相談しましょう。

- 誹謗中傷人権相談ホットライン(法務省委託) 電話で無料相談が可能です。

- セーファーインターネット協会(SIA) 誹謗中傷の通報窓口を設けています。

- 法テラス(日本司法支援センター) 法的な問題について無料で相談できます。

- 弁護士、 発信者情報開示請求や損害賠償請求など、法的手続きを依頼できます。

ステップ4:法的手続き(発信者情報開示請求など)

2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法により、従来よりも迅速に発信者の情報を開示請求できる新たな裁判手続きが導入されました。

6. 健全な情報流通プラットフォームの未来像

健全な情報流通プラットフォームの未来は、単に違法・有害情報を排除するだけでなく、より良い情報が流通する仕組みを構築することにあります。その中心となるのは、プラットフォームの透明性と説明責任です。ユーザーは、自分がなぜその情報に触れたのか、どのような基準でコンテンツが管理されているのかを理解することで、プラットフォームに対する信頼を深めることができます。また、プラットフォームは、ユーザーが自ら適切な情報にたどり着けるよう、良質なコンテンツを推奨するアルゴリズムを開発し、デジタルリテラシー向上を支援するツールを提供していくべきです。

さらに、多様なステークホルダーとの協調が不可欠です。政府、研究機関、市民団体、そしてプラットフォーム事業者が連携し、技術的、法的、倫理的な側面から多角的に議論を重ねることで、一方的な規制ではなく、社会全体が納得できる形で情報空間をより良くしていくことができます。プラットフォームは、単なる技術的なインフラ提供者としてではなく、公共的な責任を果たす社会の担い手としての役割を認識する必要があります。この協調的なアプローチを通じて、私たちは、表現の自由を最大限に尊重しつつ、安全で信頼できる情報空間を次世代に引き継いでいくことができるでしょう。

7. まとめ

情報流通プラットフォームは、私たちの社会に大きな恩恵をもたらす一方で、違法・有害情報の拡散という深刻な課題を抱えています。この複雑な問題に立ち向かうためには、プラットフォームの自律的な取り組みに加え、法的な枠組みによる責任追及、そして国際的な連携が不可欠です。技術的にはAIモデレーションやハッシュデータベースが進化し、運営面では透明性の向上やユーザー報告システムの改善が進んでいます。健全な情報空間の実現には、プラットフォームと政府、市民社会が協調し、より良い情報が循環する仕組みを共に構築していくことが求められます。これにより、私たちは表現の自由と公共の安全が両立する、持続可能なデジタル社会を築くことができるでしょう。