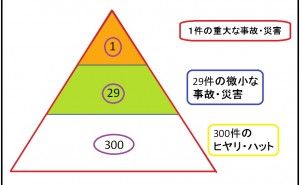

今回は「ヒヤリハットを活かすためには」についておはなしします。ヒヤリハット情報が増えると、労働災害が減少傾向に傾きます。ミスや失敗を話しやすい職場の雰囲気が、ヒヤリハットを活かします。

1. ヒヤリハットを活かすためには

ある企業でのお話です。その企業では、労働災害の件数が目標に達成することなく、数年が経過していました。四半期毎に労働災害の内容分析や原因の層別などを行い、対策を実施しているにもかかわらず、です。そして、労働災害の発生理由も、毎期毎に同じ結果でした。その理由とは「作業を中断して、アクシデントに対応する」といったルールが遵守されないことです。

具体的には、装置の中に製品が詰まるトラブルが発生した場合「装置を完全停止状態にしてから、詰まった製品を取り出す」というルールが適用されます。ですが、生産性を求められる現場では、装置を止めず「これくらい大丈夫」といった認識で、稼働している装置に手を入れてしまうといったケースです。

そして、企業では「ルールを守らない場合には、罰則規定を適用する」といった策を講じました。しかし、この策を展開しても、労働災害は減らず、逆に増加傾向になってしまったのです。なぜ、労働災害が増加傾向になってしまったのでしょうか?

2. 一歩立ち止まって考える

例えば、転びそうになったとき。自分で、体に力を入れ踏ん張り、体のバランスを維持しながら転ばなかったケースと、転ばないようにする動作が上手くいかず、転んでしまうケース。

- 前者が、ヒヤリハット。

- 後者が、労働災害です。

そして、ヒヤリハットは、それが起きた理由を追及し、再発を防止するためには、何に注意をすべきか、何を意識すべきか、どのような保護具が必要か、どのような心構え(意識の向ける方向)が必要か。これらをヒヤリハット体験者と職場の人が共に考えることが大切です。

ヒヤリハットは、それを体験した人の話を聴くことで、その内容を疑似体験出来ることが、安全意識の向上に影響します。また、疑似体験から思考を巡らせ、それを防止するための「適切なプロセス」を自ら考えることで、予防に対する意識を高めることができます。

ヒヤリハットで「疑似体験 → 思考 → 予防方法確立」のプロセスを経験した人は、実際に同じようなシーンに遭遇した場合「一歩立ち止まって考える」行動が増えることが解っています。この「一歩立ち止まって考える」ことが、労働安全災害を減らすために重要な行動です。

「一歩立ち止まること」が出来ないと、被災リスクが高まってしまうのです。ですから、ヒヤリハット体験者を囲みながら、みんなで「話す」ことは、とても大切なことなのです。ヒヤリハットは、ミスや失敗について、自ら意見や想いを自由に周囲に伝え、対話をもって”安全意識”を高めたり、”成長”を促すための方法なのです。

どんなにルールを制定しても、安全保護具等を配備しても、人の”安全意識”が高まらなければ、災害ゼロ達成は不可能です。ヒヤリハットを発信し、対話を進めることを推し進めるべきでしょう。しかし、このヒヤリハットも「自らの失敗談」を話す事になるため、伝えにくかったりすることも事実でしょう。人は、失敗を隠したり、的確に伝えられなかったりするものです。すると、ヒヤリハットの情報の”質”が落ちてしまい、周囲の人が誤った疑似体験をしてしまうこともあるのです。

ヒヤリハットは、その内容をシッカリと周囲に伝える必要があります。では、どのようにすれば、ヒヤリハットをシッカリと伝えられる様になるのでしょうか?それは、職場の雰囲気が大きく関わってきます。話しやすい雰囲気が醸成されている職場なら、的確な情報を得やすくなるでしょう。

3.「話をよく聴いてくれる人」には、話をしやすい

あなたには「話しやすい人と、話しにくい人」がいませんか?多くの研修を通じて、この質問を研修生にすると、ほぼ全員が”YES”と答えます。もちろん私にも、この感覚はあります。この現象を紐解くと、どうや...