今回は、なぜなぜ分析をファシリテートするための『 心理的安全性 』のおはなしです。

【この連載の前回:ヒューマンエラー 対策 に効果的な「 なぜなぜ分析 」へのリンク】

1.問題解決や課題解決をお題とした会議。

問題解決に向けて、活発な意見や情報が集まることが理想ですが、的を射た答えが出てこなかったり、発言量が極端に少なくなってしまったりして、理想とかけ離れた会議になっていたりしませんか?

なぜ?の使い方ひとつで、心理的安全性を高めることができるようになります。

2.なぜ?という問いかけは、使い方次第

なぜ?という問いかけは、時には心理的安全性を崩壊させることもあります。

- 「なぜ、勉強しないの!」

- 「なぜ、お片付けができないの!」

などなど、幼い頃を想い出すと「なぜ?」と言われると、その文脈から怒られているという感情生まれるのは私だけでしょうか?「なぜ?」と問われたとき、言葉に詰まって何も言えなくなってしまう方も少なくないと思います。

3.なぜ?を上手く使えば問題解決脳を活性化できる

「脳は情報の隙間を埋めたがる」という特性があり、この能力をフルに引き出しながら問題解決を進めると、効率性と効果を得ることができます。そして、この能力のスイッチが「なぜ?」を意識することでオン!になることも解っています。この能力を問題解決に使わないわけにはいきません。

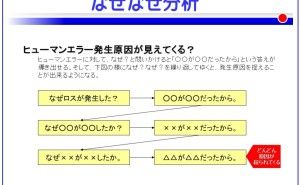

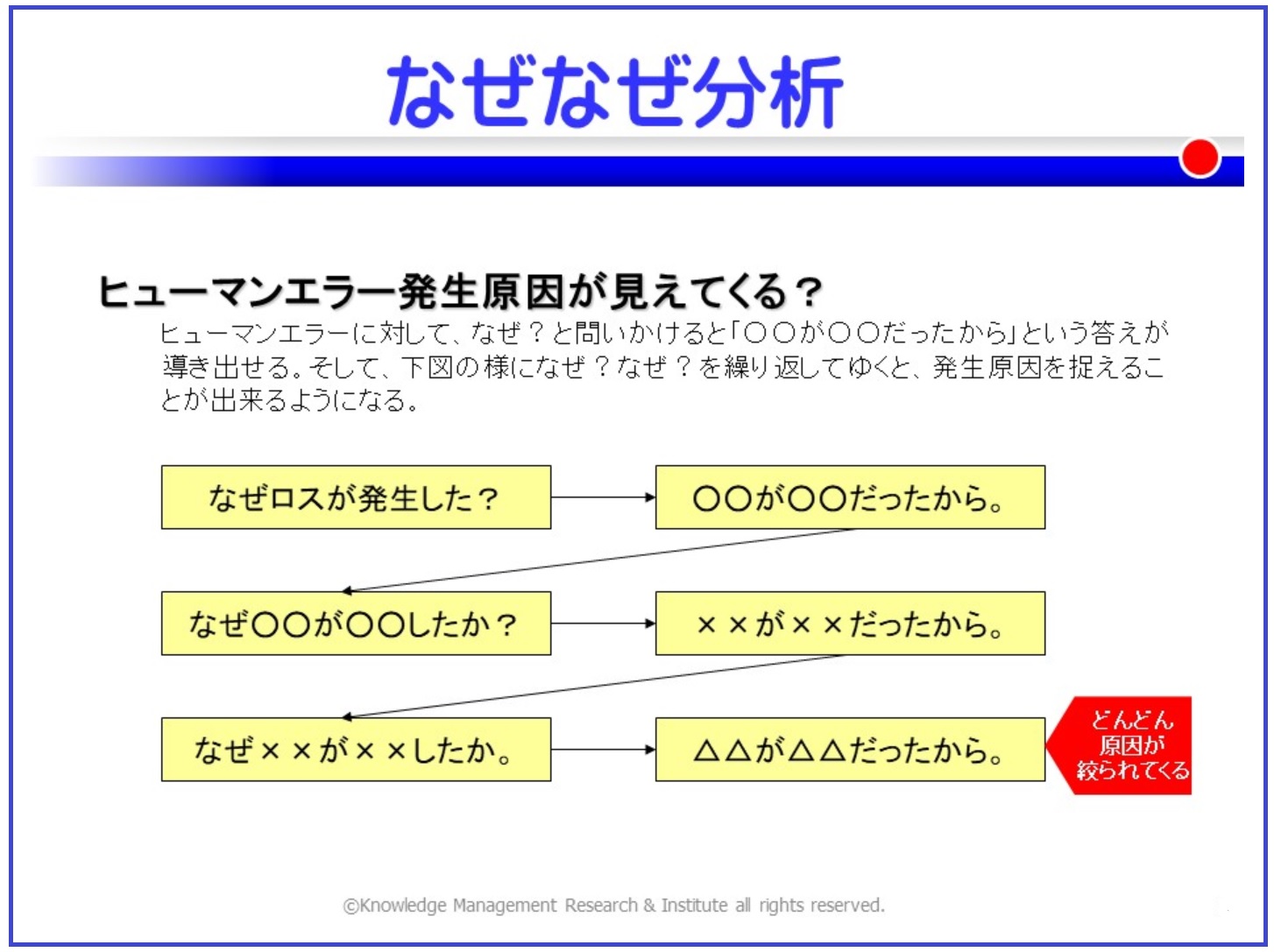

世の中では『なぜ?を五回繰り返せば、原因が見つかり、問題解決もスムーズになる。』というフレーズが一般化し、書籍などを読んでもこのフレーズがそのまま使われているケースもチラホラ見かけます。

4.「なぜ?」という問いは『諸刃の剣』

だからといって「なぜ?」という問いが、問題解決の『最適なツール』とはいえません。結局のところ「なぜ?」という問いは『諸刃の剣』のようなもの。使い方を間違えれば、相手を責めることになるし、上手く使えば問題解決をスムーズに進める最良のツールになるのです。

もし「なぜ?」という問いが悪い影響を出してしまうと、人は「怒られている」や「責められている」という感情を抱き、思考の停止や発言量が少なくなることが解っています。

そればかりか、問題解決に必要な情報も極端に少なくなり、円滑に進めることができなくなってしまいます。つまりは、問題解決がファシリテートしなくなってしまうのです。

5.なぜなぜ分析 をファシリテートして、心理的安全性 を確立!

なぜなぜ分析をファシリテートするには、リーダーが中心となり、その場に心理的安全性を確立する必要があるのです。

【心理的安全性を確立するポイント】

- なぜ?という言葉は、怒られているという認知をしやすい。

- 怒られていると言う認知は、思考の停止を促し問題解決思考が停止する。

- 心理的安全性を確保...