エンプラは、主として欧米で開発され、2000年頃まで日本で急成長しました。2000年頃からは中国などのアジア地域で市場が急拡大しました。現在ではアジアが最大の市場です。

工業製品がエンプラの用途で自動車、電気・電子機器を中心に・OA機器、各種産業機器、容器・包装、医療、建材、スポーツ用品などとその応用範囲は非常に広いのです。

エンプラ最大の需要先である自動車分野では、CASE(Connected、Autonomous、SharedService、Electric)というキーワードにより、今後の展開を左右すると言われています。

2050年のカーボンニュートラルに向け、社会動向が変化しています。一方、プラスチックはレジ袋の有料化や海洋プラスチック問題といったアゲインストの風が吹いている状況です。一方、自動車の車内は樹脂部品以外は目に入らないくらいプラスチックが多く使われていますし、次世代車の軽量化やつながるクルマとしてもプラスチックの重要が益々高まります。

プラスチックの本格採用の歴史は自動車では浅く、さらにその種類は、熱可塑性・反応硬化性、複合材料など多種にわたり、まだまだこれからの技術とも言えます。プラスチックは耐薬品性・耐衝撃性に強く、加工が容易で軽いという特徴がある一方で、環境劣化も懸念され耐熱性が低くいので、その使用は適切に行なう必要があります。

このような背景を踏まえて、今回は、エンジニアリングプラスチックを解説します。

1.「エンジニアリングプラスチック」とは

エンジニアリングプラスチック(エンプラ)とは、耐熱性、機械的強度を向上させる目的で開発されたプラスチックのことをいいます。

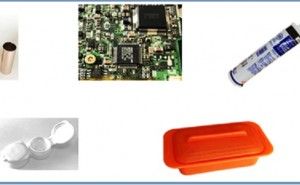

さまざまな工業用途に使用されており、機械部品、電気や電子部品、自動車の部品など、多岐にわたります。

エンプラの成形加工技術ですが、主に射出成形が利用されています。

エンプラとプラスチックの違いは、工業関係の過酷な状況下でも使用できるようになった耐熱性と強度になります。

エンプラは、耐熱温度100℃以上、スーパーエンプラの耐熱温度は150℃以上となっています。

プラスチックは一般的に、脆くて割れやすいといったイメージを持たれています。

エンプラは、従来のプラスチックよりかは、素材の価格が高くなり、加工費も高くなります。

ですが、エンプラは、金属と汎用プラスチックの中間に位置するような存在であり、金属部品に比べると、軽量化、低コストなどを実現できています。

2019年にエンプラの世界市場について調査がされていました。

2018年の世界市場の規模は、メーカーの販売数量のベースで考えますと、1006万トンにも及びました。

自動車部品や電気製品、電子部品に使用される汎用エンプラの需要は、世界経済と殆ど連動しながら成長しています。

樹脂別の構成比を確認すると、PCは44%、PAは28.8%となっており、大半を占めています。

その他でも、POMが11.9%、PBTが11.6%、変性PPEが3.7%となっていました。

2.「エンジニアリングプラスチック」の種類

エンプラは、熱可塑性樹脂に該当し、汎用エンプラと特殊エンプラに分けられます。

これらは、耐熱性や機械的特性をはじめ、経済性も含めて分類されています。

その他の内訳は以下の通りです。

・汎用エンプラ

①結晶性樹脂

ポリアミド、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタラート、強化ポリエチレンテレフタレート、超高分子量ポリエチレン

②非晶性樹脂

ポリカーポネート、変性ポリフェニレンエーテル

・特殊エンプラ

①結晶性樹脂

ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルケトン、液晶ポリマー、フッ素樹脂

②非晶性樹脂

ポリアリレート、ポリスルフォン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミド、熱可塑性ポリイミド

3.旭化成で商品化されている「エンジニアリングプラスチック」とは

旭化成で製品として販売されている「テナック」は、ポリアセタールの中でも、機械特性に優れています。

ポリアセタールは元々、機械物性や摩擦摩耗特性があり、軸受や歯車などの部品にも使用されています。

プラスチックは耐久性に問題がありますが、テナックは強度と耐久性に優れており、金属部品の代わりになり、結果、コストの削減に貢献できています。

テナックは以下の製品に使用されています。

①歯車部品

②自動車部品

③ロボット向けの部品

④ドローンの駆動部品

⑤住宅関係の部品

テナックを利用するメリットをまとめました。

①非繊維強化なのに高い機械物性を実現。

②耐クリープ性、疲労特性に優れている。

③製品の寿命が長い。

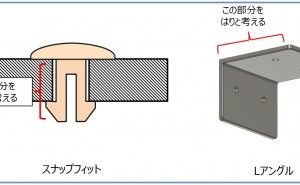

④製品の小型化を実現している。

⑤軽量化、部品点数の削減に成功。