グローバルな経済圏の中で大きなビジネス環境変化が起こっており、昨日の成功企業が苦戦しています。今日の成功企業でも明日は分かりません。規制緩和が新規参入を促し、国外国内のどこから新規参入し市場を支配する企業が現れるかもしれないのです。

高度成長期の流通業の代表であったダイエーが苦戦しており、デルコンピュータのビジネスモデルは大手のPCメーカー撤退の引き金となりました。東南アジアの生産力拡大と為替の乱高下は価格破壊となって日本市場を直撃しました。市場に存在する商品は入れ替わりが激しく、製品寿命は短縮化しています。

このような時代に、製品鮮度が大きな競争要因となって市場での勝者と敗者を分けています。パソコンや半導体などのハイテク製品も、ビールなどの加工食品も、供給のリードタイムが決定する製品鮮度が競争力の決め手の一つになっています。時間の経過で鮮度が落ちると、価値がたちまち下落して商品の陳腐化がおこります。この陳腐化によるコストは公表されていませんが、多くの企業で営業利益を上回っているという模様で、筆者の経験でもそれは十分ありうると思われます。さらに営業利益の数倍になっている業界もあるでしょう。花・野菜・豆腐などの生鮮製品では、1両日のリードタイムで販売しキャッシュフローにしなければ陳腐化してしまうため、スピードこそが収益を決定します。

右肩上がりの経済成長・インフレの時代から、デフレ環境にシフトすると、在庫資産を含む資産価値は時間とともに急減します。サプライチェーンを通過する附加価値上昇の価値連鎖(バリューチェーン)は、今や価値下落の連鎖という時代に変わったのです。

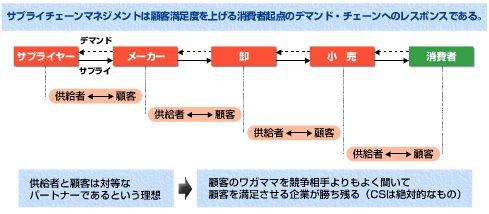

このような時代に生き残る手段がサプライチェーンマネジメントです。下の図に示したように、サプライチェーンのモノの供給の流れと逆方向にデマンドチェーンが流れ、サプライチェーンマネジメントは、顧客満足度を上げる最終顧客起点のデマンドチェーンへの反応を速くする意志決定の課題です。

図 顧客満足度(CS)とサプライチェーンマネジメント

言い換えれば顧客満足度(CS)とは、「顧客のワガママを競争相手より良く聞いて、又は先読みして実行する企業が勝ち残る」という原則です。従来Q(品質)、C(コスト、又は価格)、D(納期、又は在庫充足率)という供給者側での原則でしたが、今や利便性、サ...