1980年代から90年代始めにかけて、ドル高による海外製品の流入、大手デスカウントストアによる価格破壊で、米国の伝統的なスーパーマーケットは大きな打撃を受けました。そこで日用雑貨・食品業界では、製造業・卸・小売の会社組織を横断するサプライチェーンマネジメントとして、QR(クイックレスポンス)、ECR(エフィシエント・コンシューマーレスポンス)という手法によってスピード経営を実現し生き残りをはかったのです。

受発注・納品のリードタイム短縮の為の同盟作りはコンピュータネットワーク技術であるEDI(電子的データ交換)、EC(電子商取り引き)をベースに消費者起点の顧客満足度を上げることを目的としました。このようなSCM(サプライチェーンマネジメント)の新技術を取り入れた3分の1の企業は成長し、その動きを無視した3分の1は廃業転業し、残り3分の1はフォロアーとしてなんとか生き延びたに過ぎませんでした。 ここでもSCM手法は新規参入者からビジネスを守る「生き残り」の手段として開発されたといえます。

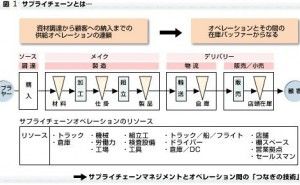

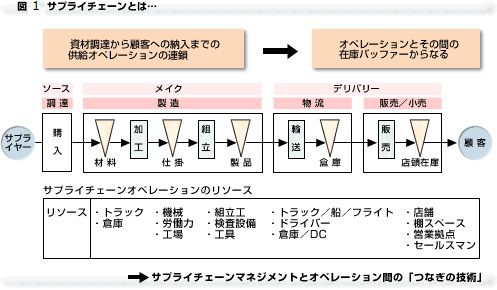

図1で示すように、ビジネスは一企業内か、企業間を超えるモノの流れが、資材調達から加工・仕上げ組立・物流・販売を経て最終顧客へ納入されるまでの供給オペレーションの連鎖です。

図1で示すように、ビジネスは一企業内か、企業間を超えるモノの流れが、資材調達から加工・仕上げ組立・物流・販売を経て最終顧客へ納入されるまでの供給オペレーションの連鎖です。

仕入れる、移動する、曲げる、組み立てる、輸送する、販売する・・・・これらの供給のためのオペレーションには設備・労働力・トラック・工場・工具・フライト・店舗・営業拠点・セールスマンなどの経営資源が必要で、これら作業の処理速度がその能力の稼働率で決まります。そしてそれらのオペレーションの間に滞留して次のオペレーションを待っているのが在庫バッファーです。

企業間をつなぐECRのようなサプライチェーンのビジネスモデルを設計する場合を含めて、各企業の生き残りや体質強化の経営課題は企業のキャッシュベースの収益性を上げる事です。 そのためにはキャッシュフローを生ずるまでのオペレーションのすべてにモノの流れるスピードを上げることが必要です。そしてそのスピードを上げる為には、オペレーションの間で付加価値を生まないで時間を浪費している滞留在庫を最小にしなければなりません。

伝統的に企業の業績を評価する指標は生産性、効率、コストですが、その指標の多くはサプライチェーンを構成する個別のオペレーション効率や生産性でした。生産性向上やコストダウンとは、各オペレーションの効率をすべて最大化することが全体を最適化することになるという前提があったのです。 ところがSCMは部分最適の総和は全体最適にならない複雑系のパラダイムに乗っていると理解します。資材調達から...