製品企画を関係部門で確実に共有したい

602件中 461~480件目

-

多様なソースから情報・知識を集めるための3つの視点

1.研究活動になぜ「多様性」が必要か? 最近日本においても、女性や外国人の活用という視点から、「多様性」が企業経営のキーワードとしてよく議論されるよう... -

ネイルニッパー 異分野市場での事業化事例 (その3)

「技術の転用化」で、完成品の技術を従来と全く異なる市場にマーケットインしたクライアントの事例を紹介します。 C社は、ニッパー等の工具を製造販売し、24... -

革新的テーマ創出のための環境「失敗を罰しない」(後編)

前回の、失敗を罰しないの前編に続いて後編です。革新的創出に向けた環境として「失敗を罰する」意味について議論を続けます。 ◆関連解説『ステージゲート法と... -

3D-CAD導入のヒント

1.3D-CAD導入にあたって 世の中の開発現場では当たり前のように3D-CADが使われるようになっています。当社では、ローエンドの3D-CADを使い... -

家庭用卓上型カメラ 異分野市場での事業化事例 (その2)

「使い方の見える化」で、B2BのモジュールからB2Cの完成品市場を開拓したプロジェクト事例を紹介します。 B社にはカメラ組込み用のデバイスやモジュー... -

商品企画七つ道具の生産財への応用

私が問い合わせでよく頂く項目として「商品企画七つ道具は消費財向けの方法論ですよね。生産財や中間財メーカーでは適用できないでしょうか?」という質... -

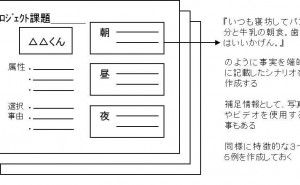

マーケティング手法のシステム化、シークエンス・ジェネレーション法とは

1.シークエンス・ジェネレーション法とは 取材調査、観察調査、アンケート調査などで収集した定性情報をもとに、特徴的な場面や行動を織り込んだ基本シナリオ... -

革新的テーマ創出のための環境「失敗を罰しない」(前編)

革新的創出に向けた環境の用意としては、研究開発担当者がテーマを継続的に創出しないと困る状況を創出する「ネガティブ要因」と、研究開発担当者が積極的に革新的... -

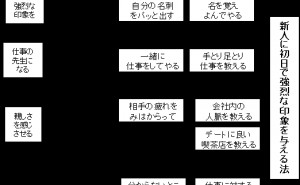

データを流れとしてまとめる技法 「 ストーリー法 」とは

1.ストーリー法の概要 ストーリー法とはその名のとおり、データを流れとしてまとめる技法で、収束技法・系列型の基本手法で筆者が考案しました。イベント計画... -

革新的テーマを継続的に創出するための「中立要因」(後)

革新的テーマを生み出し事業化するための「中立要因」を2回に分けて議論していますが、今回は後編として、組織のあり方についてお話します。 ◆関連解説『ステ... -

QFD(品質機能展開)で人財開発施策を俯瞰

QFD(Quality Function Deployment:品質機能展開)は、横軸にお客様の声を、縦軸に技術特性を記述したものです。しかし技術分野だ... -

革新的テーマを継続的に創出するための「中立要因」(前)

革新的テーマを生み出し事業化する過程では、通常業務の合間を縫って、数多くの革新的なテーマを継続的に創出していかねばなりま... -

革新的テーマを継続的に創出するための外発的動機付け

動機づけには「内発的」なものと「外発的なもの」があるわけですが、一般的に「内発的動機づけ」は「内発的」であるがゆえに、モチベーションを故意に作り出すマネ... -

革新的テーマを継続的に創出するための内発的動機付け

研究開発担当者の心理的な面に働きかけ革新的なテーマ創出を促す「ポジティブ要因」(強制的ではなく主体的に取組ませる要因... -

顧客ニーズの4ステップ(その2)

顧客ニーズの4段階のうち、前回の顧客ニーズの4ステップ(その1)に続いて今回は、後半部分を説明します。 ◆関連解説『事業戦略とは』 ... -

顧客ニーズの4ステップ(その1)

マーケティング活動において顧客ニーズは最も重要な拠り所です。今回は、この顧客ニーズについて考えましょう。 顧客ニーズの議論で良くあるのは、「ニーズと... -

リニューアルで失敗しないWebマーケティング、賢いサイト制作費の使い方

はじめてWeb担当になった時やサイトリニューアルを任された時、自社に合った適切な予算がどの程度か?不安や疑問を感じる方も多いと思います。そんな時に、相見... -

日本企業の多様性、効率性追求だけではマーケティングに取り組めない!

1. 日本企業のグローバル化の遅れ 重要な情報は世界中に散らばっており、インターネットで入手できる情報は従来に比べ飛躍的に増えましたが、当然のごとくそ... -

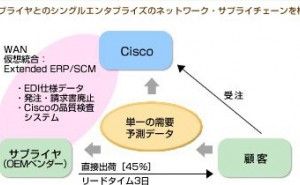

インターネットでバーチャルにインテグレートされたサプライチェーン

サプライチェーン全体のリードタイムと在庫を削減する全体最適の構築方法論がバーチャル・インテグレーションです。このとき、業務連鎖とストック(在庫)ポイント... -

マーケティングは芸術(その2)

【マーケティングは芸術、連載目次】 マーケティングは芸術(その1)芸術とは マーケティングは芸術(その2)仮説・検証・修正サイクルをまわす ...