1. 目標達成の決定打とは

どの分野のどんな内容の仕事でも初めに目標を立てます。そして目標を達成するために計画を立てて、それを実行していきます。そのため、目標設定は仕事の最初に行うことであり、最も重要なことと言えます。目標が定まらないと何のために日々仕事をしているか分からなくなるからです。そして、目標設定するためには以下の2項目の大事なことがあります。

- 期日を決める。

- 目標達成の決定打を明確にすること。

期日を決めることについては分かりやすいです。いつまでに目標を達成させるかです。これは自主的に決める場合もあれば、クライアント・お客様から指定される時もあります。どちらにしても、その期日までに成果物を仕上げることが必要になります。

目標達成の決定打とはどういうことでしょうか。例えば私の場合生産技術に従事していたため「○月末までに生産ラインを立ち上げる」という目標設定をよく立てました。一見明確なようですが、実はこの文章だけでは不十分です。通常、生産ラインを立ち上げるような業務であれば製造部長や工場長の認可や許可が必要です。そして、認可のためにやらなければならないことがあります。

例えば、1ヶ月の生産量を100個、歩留まり90%以上、まずはきちんとした製品50個納めるなど状況は様々でしょう。そして、このような「認可をとるための条件」もきちんと目標設定に示すべきです。仮に生産量が最重要課題であれば、先程の目標設定は「○月末までに1ヶ月の生産量を100個にして工場長の認可を受け、生産ラインを立ち上げる」となります。こうすれば、自分がやるべきこと、協力をあおぐことなどが明確になります。目標設定などは日々の業務に追われて忘れたり、置き去りにされがちです。そんな時にふと確認できるような文章にしておくといいでしょう。

2. 計画の立て方で大事なこと

目標設定ができたら次にすることは計画です。計画の立て方にも大事なことがあります。まず目標達成のためにしなければならないことは、どんなに小さなことでも全て書き出します。ここで抜けがあると計画が途中でひっくり返ることがあるので注意します。全て書き出すと、すぐに実行できる項目や、例えば交渉や検証などが必要ですぐに実行できない項目に分かれるでしょう。そして、短時間で出来る項目と長時間を必要とする項目にも分かれるでしょう。さらに、前工程が決まらないと後工程が決められない項目などが出てくるでしょう。

計画を立てる時に優先するのはこのように、すぐに実行できず、時間もかかり、前工程が決まらないと決められない項目です。そして、一見すると困難な計画に思えても実は、このような項目を全て列挙した段階で計画の半分以上はクリアしているのです。

困難な課題などはまずは思いつく限りの問題点をあげることです。それを一つ一つ取組みクリアしていけばよいのです。「何をしたらよいのか分からない」という言葉は聞かれますが、「問題点が分からない」という状態が最も停滞してしまいやすいです。それを避けることもできます。もちろん、先に行動を起こしてその中から解決のきっかけを見つける手法もありますが、それは最初にやるのではなく、ある程度進んでからの方がいいでしょう。

最終的にはこの工程、項目を一連の流れとして日程を組みながら期日に間に合うように計画を仕上げていきます。

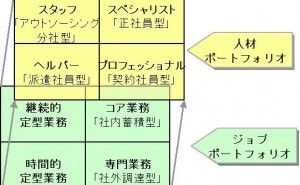

3. 成果を出すためには、雑務にキャパを取られないこと

時間というのはすべての人に平等に1日24時間与えられています。そして、その限られた時間の中でより多くの成果を出すためには作業・業務を効率化する必要があります。これは言い換えると、多くの成果を出すためには成果が出る作業・業務に集中することでもあります。とは言え、いわゆる雑務というのも一定量は常に発生します。この雑務に時間を取られないで、成果を出す作業・業務にどれだけの時間を集中できるかが課題です。

そしてこの関係は時間だけに限った話で...