「トリミング」とは、キーワードからわかりやすく解説

1. 「トリミング」とは

TRIZのトリミングとは、特にコストダウンや軽量化などを目的とした新しい技術を考案するに際して、現在のシステムで通常は必要だと思われている構成要素を、まずはないものと考え、その上で何とかシステムを成り立たせる方法を考えるやり方です。 アイデア発想法のアナロジー発想法(常識を一旦否定して解決するアイデアを類推する)と通ずるものがあります。

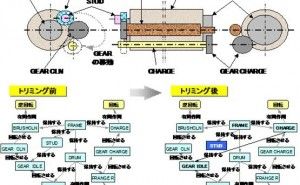

2. 「トリミング」の具体例

プリンター部品のロール部分の機能モデル分析(プロダクト分析)です。実際に、その分析からトリミングを実施し、部品点数削減に結びつけた例です。部品単品ではわずかですが、量産部品であることから、大きな効果金額となりました。まず機能モデルを描き「システム中または周りにある他の何かでこの機能を果たせないか」「この部分は、組合せわされているものと一体化できないか」などと考えます。TRIZのサブツールであるトリミングは、VEやIEの部品点数削減とほぼ同じ意味です。

3. 「トリミング」とVE

VEの基本的な考え方は、モノやサービスの機能とコストのバランスを改善することで、価値の向上を図ることとされています。公式とその手段(①から④)は次のようになります。V(価値)=F(機能)/C(費用)

- ① 機能はそのままでコストを下げ価値を上げる。

- ② コストはそのままで機能を上げ価値を上げる。

- ③ コストを下げ機能を上げて価値を上げる。

- ④ コストも機能も上げて価値を上げる。

つまり、トリミング(部品点数削減)は、「① 機能はそのままでコストを下げ価値を上げる」ための手段といえます。

4. 「トリミング」の応用範囲と目的の深化

トリミングという手法は、単に部品点数を減らすことや、直接的なコストダウンに留まらず、より本質的なシステムの改善を目指すものです。TRIZにおけるトリミングの真価は、システムを構成する要素を「当たり前」として受け入れるのではなく、その機能の必要性や代替可能性を徹底的に問い直す点にあります。

【構成要素の本質的な機能の再定義】

トリミングの思考プロセスは、「その構成要素が果たすべき機能は何であるか?」という問いから始まります。部品そのものではなく、その機能に焦点を当てることで、その機能を果たすための手段が現在の構成要素でなければならないという固定観念から解放されます。例えば、プリンターの例でいえば、ロール部品の役割は「紙を送る」という機能であり、この機能を物理的なロール以外の方法、例えば「空気の流れ」や「静電気の作用」で代替できないかという発想が生まれます。

この思考の深掘りが、しばしば技術的ブレークスルーにつながります。それは、従来の改良・改善の枠を超え、革新的なシステム設計へと導くからです。トリミングによって排除された構成要素の機能は、多くの場合、システム内の他の残存要素に統合されるか、あるいは外部環境のエネルギーや資源を利用して代行させることが検討されます。

【理想解への接近としてのトリミング】

TRIZの中心概念の一つに「理想最終結果(IFR:Ideal Final Result)」があります。IFRとは、「システムが何らかの望ましい機能を果たす一方で、そのシステム自体が存在しない状態」を指します。トリミングは、このIFRに近づくための強力な手段です。構成要素を一つずつ「なくす」という行為は、システムをゼロに近づけながらも、その必要な機能は維持しようとする試みであり、まさにIFRの実現に向けた実践的なアプローチと言えます。

例えば、ある製品の冷却機能が必要だとします。トリミングの観点からは、「冷却装置自体をなくす」ことを考えます。その上で、冷却という機能を外部の冷気や製品が置かれる環境、あるいは製品自身の素材の変更によって代行させることができないかを追求します。冷却装置がなければ、そのコスト、重量、故障リスク、メンテナンスの手間などが全てゼロになります。これは、IFRである「望ましい機能(冷却)は得られるが、システム(冷却装置)は存在しない」状態に極めて近いと言えます。

5. 「トリミング」と思考プロセスを助ける他のTRIZツール

トリミングを成功させるためには、他のTRIZの知識ベースや分析ツールが組み合わされて使われることが多いです。

【機能モデル分析との連携】

前述の機能モデル分析は、トリミングの出発点として不可欠です。システム内の各構成要素とそれらが果たす機能、そして要素間の相互作用(有害作用や有用作用)を視覚化することで、「どの要素をトリミングすべきか」の優先順位付けが可能になります。有害作用を持つ要素や、過剰な機能を持つ要素、あるいは他の要素で代替可能な機能を持つ要素が、トリミングの第一候補となります。

【技術的矛盾の克服】

トリミングによってある要素を排除すると、しばしば新たな問題が発生します。例えば、ある補強材をトリミングすることでコストは下がるが、強度が低下するという技術的矛盾が生じます。TRIZには、このような矛盾を解決するための40の発明原理という知識ベースが存在します。トリミングで問題が発生した際は、この40の原理を適用して、強度低下と低コスト化という二律背背反の要求を両立させる革新的な解決策を導き出すことができます。例えば、「原理1:分割」を適用し、補強材を完全に排除する代わりに、必要な部分だけを別素材で局所的に補強し、残りをトリミングするという解決策が考えられます。

【物質・場分析(Su-Field Analysis)の利用】

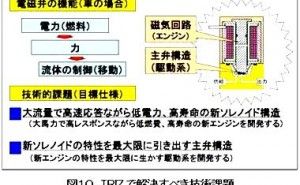

さらに、物質・場分析というツールは、システムを構成する物質とエネルギー(場)の関係性に着目し、トリミングによって失われた機能を、外部の場(熱、磁場、電気など)や新たな物質の導入によって補完する方法を体系的に導き出すのに役立ちます。

このように、トリミングはTRIZというイノベーション発想の体系の中で、最も根本的かつ強力な「引き算の発想」を体現するものであり、単なる改善に終わらない革新的なシステム設計へとつなげるための重要な戦略なのです。