「SLP」とは、キーワードからわかりやすく解説

1. SLPとは

TRIZのSLPとは、新しい技術発想が必要なのにどうしても従来発想から抜け出せない時に、賢い小人たち(Smart Little People=SLP)だったらどうするだろうと考える、言わば工学的擬人法です。 例えば防水型の接着を考えると、まず小人たちが水を避けるために「傘をさす」「合羽を着る」「水を汲み出す、吸い出す」「長靴をはく」などと想起し、これを現実の問題に当てはめて技術的アイデアに転換します。 TRIZから発展したUSITにおいても、パーティクル法として同様の発想が使われています。

2. SLPの具体例

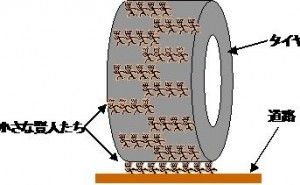

例えば、スタッドレスタイヤの具体例があります。タイヤには、従来スタッドと呼ばれる金属のピンを打ち込んで、路面が凍る時期にタイヤを履き替えていました。この問題に対して理想解を考え、解決策を小さな賢人たちや魔法の粒子に託してみます。つまり、タイヤの中(内部、側壁、上部、下部、その他)に小さな賢人たちがいて、氷や雪に対して、個々の手や足を使ったり、手をつないだりして、すべりを激減させてくれると考えるのです。そう考えていくと、例えば、ミクロレベルの摩擦材料を考えればよいことが浮かんだりします。それが転じて、ミクロンレベルの無数のグラスファイバー新素材を開発し、タイヤの中に埋め込めばよいという考えになるわけです。

3. SLPの考え方

「SLP」は理想解を考え、小さな賢人たちや魔法の粒子の目線でモノを考えたり、小さな賢人たちや魔法の粒子に託したりして解決策を探ろうという考え方です。小さな賢人たちや魔法の粒子の行動を解釈したり、その行動を実現する小さな賢人たちや魔法の粒子の性質を考えたりする過程で、課題の解決策がスラスラと湧いてくるのです。必要に応じて分子、原子レベルまで小さくしていくという考え方なのです。

4. SLPによる思考の深化

SLP(Smart Little People)の考え方の真髄は、問題を根本から分解し、物理的な視点から再構築することにあります。対象をミクロな「賢い小人たち」や「魔法の粒子」に置き換えることで、人間が日常のスケールで考える際の無意識の制約や既成概念を打ち破れるのです。

従来の思考法では、解決策の探索は既存技術の枠内や、過去の成功例の類推に留まりがちです。しかし、SLPは、課題解決のプロセスを「理想の状態」の追求から始めます。例えば、「防水接着」の例で、「水を避ける」という行動を小人たちに委ねたとき、彼らは「傘をさす」「合羽を着る」といった機能的な行動だけでなく、「水を分子レベルで反発させる」「水分子を一時的に別の場所に閉じ込める」といった、より根源的な物理作用を担う存在として想像できます。

この擬人化(あるいは粒子化)は、課題を構成する要素、つまり、「物質」「場(エネルギー)」「作用」の関係をクリアにする効果があります。

- 物質: 接着剤の成分、接着される対象、水分子など、すべての構成要素を小人たちの「身体」や「道具」と見なす。

- 場(エネルギー): 接着力、水の流れ、温度、圧力などの物理的な力を小人たちの「力」や「環境」と見なす。

- 作用: 接着する、反発する、熱を伝える、動きを止めるなど、現象そのものを小人たちの「行動」と見なす。

この分解を通じて、「なぜ接着がうまくいかないのか」という課題は、「なぜ小人たちが水分子をうまく制御できないのか」という、より具体的な「小人たちの行動原理」の問題へと変換されます。この変換により、課題の解決に必要な最小限の物理的アクションが明確になり、それが全く新しい技術アイデアの源泉となります。

5. SLPと思考の転換

SLPが効果的なのは、それが「全体論的」な思考から「要素還元論的」な思考への転換を促すからです。全体像としての「スタッドレスタイヤ」や「防水接着」という課題は、複雑で解決の糸口が見えにくいものです。しかし、それを「ミクロな粒子の集合体」として捉え直すと、個々の粒子の振る舞い、すなわち「粒子と氷の相互作用」や「粒子と水分子の相互作用」という、単純で観察しやすい問題に落とし込めます。

スタッドレスタイヤの例で言えば、スタッド(金属ピン)の代わりに埋め込まれたグラスファイバーは、小人たちが「小さな爪」を使って氷の表面を引っ掻き、グリップを得る行動に対応します。この「小さな爪」のアイデアは、「タイヤ全体をどうするか」という大きな問いからではなく、「氷の上で小人が滑らないためにはどうすべきか」というミクロな問いから生まれるのです。

ここで重要なのは、小人たちの行動を「非現実的な魔法」として終わらせず、必ず「現実の物理法則」に結びつけることです。小人が水分子を瞬時に消すとしたら、それは「水分子を一時的に別の状態に変える(例:固体化させる、イオン化させる)」「強力な表面張力で水を遠ざける」といった物理的、化学的な作用として解釈されます。

この「擬人化 → 行動原理の発見 → 物理作用への翻訳」の三段階を経ることで、既存の知識や技術にとらわれない、最も効率的で理想的な作用、すなわち理想解に近づくことができるのです。SLPは、単なる発想法ではなく、課題の物理的本質を問うための強力な分析ツールとして機能するのです。

この思考のプロセスは、特に構造や機能が複雑に絡み合う問題(例:熱交換、流体の制御、複合材料の開発)において、各要素の理想的な振る舞いを明確にし、ブレークスルーを生み出す土壌となります。最終的に、この発想によって見出されたミクロな作用を、マクロな製品やシステムに組み込むための技術開発へと移行するのです。