アイデア選択法とは、キーワードからわかりやすく解説

1. アイデア選択法とは

アイデア選択法とは、多くのアイデアから現実的な企画に絞り込むために使われます。商品企画7つ道具では、「重み付け評価法」や「一対比較評価法」が使われます。商品企画七つ道具におけるアイデア選択法は、アイデア発想法で得られた有望アイデアに、ポジショニング分析から得た最適な評価用語を基準に選択することです。

2. 重み付け評価法とは

この方法では、評価基準に対して重みを付けることで、各アイデアの相対的な価値を明確にします。

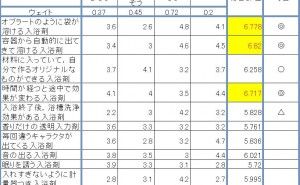

まず、評価基準を設定します。例えば、コスト、実現可能性、市場性、革新性などが考えられます。次に、各基準に対して重要度を示す重みを付けます。重みは通常、合計が100になるように設定します。これにより、どの基準が最も重要かを明確にできます。

次に、各アイデアを評価基準に基づいてスコアリングします。例えば、1から5のスケールで評価することが一般的です。最後に、各アイデアのスコアに重みを掛けて合計し、最終的な評価を算出します。この結果をもとに、最も優れたアイデアを選定することができます。

重み付け評価法は、客観的かつ体系的にアイデアを比較できるため、意思決定の質を高めるのに役立ちます。

3. 一対比較評価法とは

この方法では、複数のアイデアや選択肢を一つずつ比較し、どちらが優れているかを評価します。

具体的には、まず評価したいアイデアをペアに分け、各ペアについて比較を行います。例えば、アイデアAとアイデアBを比較し、どちらがより魅力的か、実現可能性が高いかなどの基準で評価します。このプロセスを全てのアイデアの組み合わせに対して繰り返します。

評価結果は、各アイデアの勝ち数を集計することで、最も優れたアイデアを特定することができます。この方法の利点は、直感的で分かりやすく、複雑な評価基準を簡素化できる点です。また、参加者の意見を反映しやすく、合意形成を促進する効果もあります。

ただし、比較する基準が明確でないと、結果が偏る可能性があるため、事前に評価基準を設定しておくことが重要です。これにより、より客観的な判断が可能になります。

4. アイデア選択法を成功させるための実践的ヒント

アイデア選択法を単なる形式的な作業に終わらせず、本当に価値ある意思決定ツールとして機能させるには、いくつかの実践的なヒントがあります。まず、最も重要なのは、評価基準を明確に設定することです。コスト、技術的な実現性、市場のニーズ、顧客への提供価値など、多角的な視点から基準を洗い出し、チーム全員が納得できる言葉で定義しましょう。基準が曖昧だと、評価者の主観が入り込み、せっかくの客観的な手法が台無しになってしまいます。

次に、評価プロセスに多様な視点を取り入れることです。アイデアの評価は、特定の部署や個人の意見に偏るべきではありません。開発、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、様々なバックグラウンドを持つメンバーをプロセスに巻き込むことで、多角的な意見を反映させることができます。これにより、見落としがちなリスクや、新たな可能性を発見できることもあります。

さらに、評価は一回で終わらせないことも重要です。最初に行うアイデア選択は、あくまで初期の絞り込みです。選ばれた有望なアイデアは、プロトタイプ作成や市場調査といった次のフェーズでさらに詳細に検証し、その結果をもとに再度評価を行うのが理想的です。アイデアは生き物であり、検証を通じて新たな側面が見えてくるものです。PDCAサイクルを回すように、評価と検証を繰り返すことで、より確実な成功に繋がります。

5. アイデア選択法と他の手法との組み合わせ

アイデア選択法は、単独で使うよりも、他の発想法や分析ツールと組み合わせることで、その効果を最大限に発揮します。

ブレーンストーミングとの組み合わせ・・・ ブレーンストーミングで大量のアイデアを創出した後、アイデア選択法を使って有望なものを絞り込むのが基本的な流れです。この際、ブレーンストーミングで得られたアイデアを、重み付け評価法や一対比較評価法の評価対象として整理します。発散と収束のプロセスを明確に分けることで、創造性を損なうことなく、効率的に意思決定を進めることができます。

SWOT分析との組み合わせ・・・ アイデアの評価基準に、SWOT分析(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)で得られた知見を組み込むことも有効です。例えば、アイデアの「強み」や「機会」を評価項目に含め、市場の脅威や自社の弱点を克服できるアイデアを高く評価するといったアプローチです。これにより、単なる実現可能性だけでなく、戦略的な観点からアイデアを評価できます。

ペルソナ・ユーザーマッピングとの組み合わせ・・・ アイデアの評価基準に、顧客の視点をより深く取り入れるために、ペルソナ(仮想の顧客像)やユーザーマッピング(顧客の行動や感情を可視化する手法)を活用できます。具体的には、「ペルソナの課題をどれだけ解決できるか」「ユーザーのジャーニーをどれだけ改善できるか」といった項目を評価基準に加えます。これにより、顧客中心のアイデア選定が可能になります。

6. チームで実践するアイデア選択法

アイデア選択は、チームメンバーの協力を得て進めることで、より円滑かつ効果的に行えます。

透明性の確保・・・ 評価プロセスを透明にすることが、チームの信頼を築く上で不可欠です。評価基準やスコアリングの理由をチーム内で共有し、なぜそのアイデアが選ばれたのか、あるいは選ばれなかったのかを全員が理解できるようにしましょう。オープンな議論を通じて、チームの納得感を高めることができます。

コンセンサスの形成・・・ 評価結果に基づいて、チーム内で最終的なコンセンサスを形成することが重要です。単にスコアが最も高いアイデアを選ぶのではなく、そのアイデアがチームのビジョンや目標に合致しているか、全員がコミットできるかを議論します。スコアはあくまで参考であり、最終的な判断はチームの合意に基づくべきです。

失敗を恐れない文化の醸成・・・ アイデア選択のプロセスは、時には大胆な挑戦を伴います。すべてのアイデアが成功するわけではありませんし、選ばれなかったアイデアの中にも、将来的に価値を持つものが潜んでいるかもしれません。失敗を恐れず、学びの機会として捉える文化をチームに醸成することが、長期的なイノベーションには不可欠です。

このように、アイデア選択法は、単なる評価手法にとどまらず、チームの協調性や、戦略的な思考、そして組織のイノベーション文化を育むための重要なプロセスだと言えます。客観的な手法を使いつつも、最終的にはチーム全員の知恵と情熱で、本当に価値あるアイデアを世に送り出すことが、アイデア選択法の真の目的と言えるでしょう。