製品設計におけるトレードオフのコントロールを、今回と

次回の2回に分けて解説します。

1.トレードオフを意識しながら製品設計するとは

製品設計は、QCDなど製品に対する多岐に渡る要求事項を、漏らさず満足させる設計解を見つけるパズルのようなものです。しかも、それらの要求事項はトレードオフの関係にあることが多く、パズルの答えを見つけることを難しくしています。製品設計においては、トレードオフをうまくコントロールすることが、自社製品の競争力強化につながると考えています。しかし、トレードオフを強く意識しながら製品設計を進めている設計者は、それほど多くないのではないでしょうか。本稿では製品設計におけるトレードオフに、どのように対応するべきかについて解説したいと思います。

2.製品設計におけるトレードオフ

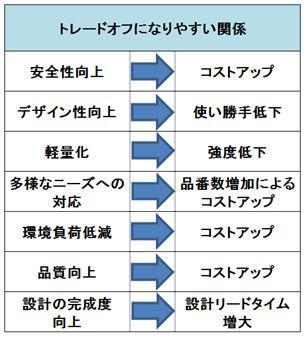

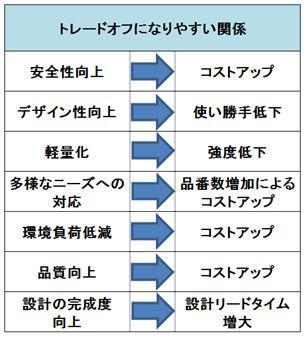

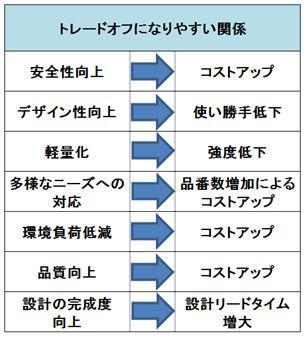

トレードオフとは、一方を満足させようと思うと、他方を満足させることができない状況のことです。製品設計に限らず、ビジネスからプライベートまで様々な場面で直面するものでしょう。図1は製品設計においてトレードオフになりやすい関係の例を表しています。

図1 トレードオフになりやすい関係の例

安全性向上とコストアップは最も典型的なトレードオフの例です。消費者からは「安全とコストを天秤に掛けるなどあってはならない」という声が聞こえてきそうですが、安全のために無限のコストを掛けることができないのはやむを得ません。安全性の要求事項や基準を満足させつつ、許容されるコストに抑える方法を設計者は常に模索しているものです。

また、デザインと使い勝手もトレードオフになりやすい関係です。デザイナーが考えるデザインをそのまま製品化しようと思うと、使い勝手が悪くなるケースがあります。一方で使い勝手を考慮し過ぎると、凡庸なデザインとなります。これもどこかで折り合いを付けざるを得ません。

一方で、トレードオフの存在は技術革新やイノベーション、製品差別化の源泉でもあります。安価だが安全な製品、デザイン性が高いのに使いやすい製品、といった難しいトレードオフを解決できれば、社会を大きく変えるような製品を生み出せる可能性もあります。コストは掛かってでも、地球環境に優しい製品作りをするといった自社戦略を掲げれば、それは他社との差別化にもつながっていきます。

3.トレードオフ対応の課題

トレードオフに対する明確な指針や戦略、優先順位付けは、自社の独自性や強みを生み出します。しかし、日本の企業はQもCもDもすべて大事。どれにも優先順位は付けられないというところが多いのではないでしょうか。そういう方針の場合、設計者はすべての要求事項を満足させる方法を模索しますが、結果として得られる設計解は、角の取れた特徴のない製品だったり、他社との違いがほとんどない製品だったりします。そうやって、日本のメーカー(特に大企業)の製品はどこも似たり寄ったりの製品になっていったのかもしれま...