生産財のマーケティングにおいては、高い価格設定ができる可能性がある事業課題や重要ニーズを見つけ出しても、すぐに製品の企画・開発に着手してはいけません。1社、2社の顧客向けの製品をつくっていたら、事業の利益の絶対額は大きくならないからです。それぞれの顧客ニーズに100%対応し、フルカスタム製品を個別につくってきたから、多くの日本の生産財メーカーは大きく儲けることができませんでした。

生産財のマーケティングにおいては、高い価格設定ができる可能性がある事業課題や重要ニーズを見つけ出しても、すぐに製品の企画・開発に着手してはいけません。1社、2社の顧客向けの製品をつくっていたら、事業の利益の絶対額は大きくならないからです。それぞれの顧客ニーズに100%対応し、フルカスタム製品を個別につくってきたから、多くの日本の生産財メーカーは大きく儲けることができませんでした。

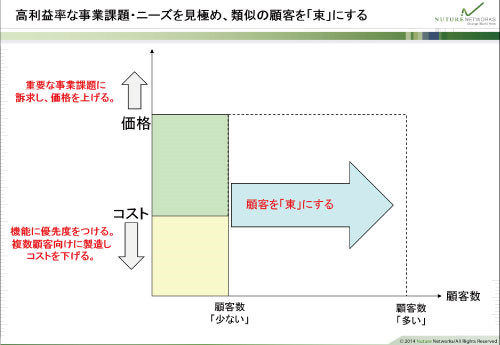

では、どうすればよいのでしょうか。顧客ニーズに完全に一致するわけはありませんが、類似の事業課題やニーズをもつ顧客を探索し、それら顧客を「束」にすることを考えましょう。これが実現できれば、企画・開発した製品を大量に生産でき、高い利益率を上げることが可能になります。

顧客ヒアリングを行い、重要な事業課題やニーズの「存在」を確認できたら、似たような事業課題やニーズをもっていそうな他の複数の企業にもヒアリングを実施していきます。ヒアリング先は、同じ製品を扱っている顧客の同業他社、同じ業務プロセスをもっている異業種企業です。ヒアリングしながらも、新しい製品コンセプトを企画するために情報を収集するだけなく、常に「もっと良い解決方法がないか?」と自社が企画・開発すべき製品アイデアを発想、ブラッシュアップさせていくことも大切です。

ヒアリングや現場観察するたびに、顧客企業の事業課題やニーズ情報の整理を行い、重要かつ共通の事業課題、ニーズを見出していきます。ヒアリングを繰り返していくと、顧客の特徴も収斂されて鮮明になっていくものです。

重要な事業課題やニーズを顧客がまだ明確に認識しない段階は、ラッキーでもあります。顧客も定量かつ具体的にニーズを表現できないため、自社側の製品の仕様に合わせてもらいやすいからです。その場合は先行メリットを享受できる可能性が高いでしょう。顧客ごとにカスタマイズ製品をつくることを回避し、同一製品を大量生産することでコストダウンを図れ、結果として得られる利益の絶対額も大きくなります。

以上のアプローチをまとめると以下の図1のようになります。

図1. 生産財マーケティングにおける類似顧客の集約

顧客(相手先企業)の特徴が鮮明になってくると、世の中に似たような特徴をもった企業がどのくらいいるのか、市場規模を「フェルミ推定(※)」することも可能となります。

※フェルミ推定=実際に調査するのが難しいような、とらえどころのないものをいくつかの手掛かりを元に論理的に推論し、短時間で概算すること。「オーダーエスティメーション」ともいう。

同じような製品、サービスを提供している会社、同じ業務を展開している会社の数や購入割合、購入金額を市場や統計データも参考にしながら推定していけばよく、それによっておおよその市場規模を“桁レベル”で推定が可能です。このようなアプローチは、よく企業の戦略検討で行われる手順と異なるので注意が必要です。従来ありがちなのは、市場調査レポートを見て「1000億円規模の市場だから、うちの新製品なら市場シェア20%は取れるのではないか。売上...