EVバス(いすゞエルガEV:東京都交通局):都庁総合ホームページより引用

地球温暖化対策が待ったなしとされる現代において、脱炭素社会の実現は喫緊の課題です。特に運輸部門の電化(EV化)は、その切り札として世界中で急速に推進されています。乗用車に加えて都市の動脈たる路線バスも例外ではなく、Electric Vehicle (EV)バスの導入が加速しています。EVバスは走行時に二酸化炭素を排出しないだけでなく、その巨大なバッテリーが持つポテンシャルに注目が集まっています。従来のバスが単なる移動手段であったのに対し、EVバスは夜間に充電する大容量の「蓄電池」として、街の電力インフラを支える役割も担い始めています。この新たな役割を可能にするのが、Vehicle-to-Everything、通称V2X(ブイツーエックス)と呼ばれる技術です。今回はエネルギー転換期におけるEVバスの価値を「走る蓄電池」として再定義し、V2Xを活用した電力需給調整の仕組みから、平常時・非常時における経済効果と地域レジリエンスへの貢献、そして未来の公共交通の展望について解説します。

1. エネルギー転換期におけるEVバスの新たな役割

(1) 時代が求める「走る蓄電池」としてのEVバス

エネルギーシステムが転換期を迎えている現在、電力源は石炭や天然ガスといった化石燃料から、太陽光や風力といった再生可能エネルギーへとシフトしています。しかし再エネは天候に左右されるため、発電量が不安定(間欠性)という避けられない課題を抱えています。例えば晴れた日の昼間には電力が供給過多になり、夜間や悪天候時には供給不足に陥りやすくなります。この需給の不安定さを補って電力系統全体のバランスを保つためには、充放電が可能な大容量の電力貯蔵システムが不可欠です。

そこで白羽の矢が立ったのが、定時運行かつ大容量バッテリーを搭載するEVバスです。EVバスは通常、数百kWhという乗用EVの数倍から10倍程度のバッテリー容量を持ち、さらに決まったルートと時刻表で運行するため充電・駐車のスケジュールが予測しやすいという特性があります。都市部では深夜から早朝にかけて、多くのEVバスが車庫で待機する時間があります。この待機時間こそが、バスを移動可能な巨大なエネルギー貯蔵庫として活用する機会となります。

EVバスを「走る蓄電池」として電力系統に組み込むことで、再エネの余剰電力を吸収したり、電力需要のピーク時に系統へ電力を戻したりする役割を担うことができます。これは、移動手段としての機能に加えて電力インフラの一部としての機能を持たせることを意味します。この双方向のエネルギー活用によって、EVバスは単なるエコな乗り物という範疇を超え、スマートグリッド(次世代電力網)の中核を担う存在となりうるのです。

2. EVバスとバッテリー技術の基礎知識

(1) EVバス導入の現状と課題

世界的に見てEVバスの導入は特に中国で先行し、欧米や日本でも急速に普及が進んでいます。導入の目的は、都市部の大気汚染改善と運行時のCO2排出ゼロ化です。ディーゼルバスに比べて騒音・振動が大幅に少ないことも、沿線住民の生活環境改善に貢献します。

しかし導入にはいくつかの課題も存在します。まず車両本体価格がディーゼルバスより高価であるため、初期投資負担が大きい点が挙げられます。次に充電インフラの整備です。広大な敷地を持つ車庫に多数の充電器を設置する工事が必要であり、それに伴う電力容量の確保も大きな課題となります。またバッテリーの重さや航続距離の制約から、長距離運行や厳寒地での運用には工夫が必要です。さらに、バッテリーは消耗品でありその寿命や交換コストも事業計画に組み込まなければなりません。

重要な課題の一つが電力系統への影響です。多数のEVバスが同時に急速充電を行うと、地域の電力系統に急激な負荷がかかり、変電設備への負担増や電力品質の低下を招く可能性があります。この「系統への負荷」という課題こそが、EVバスの運用を単なる充電ではなく、電力系統との連携(V2X)へと進化させる原動力となりました。

(2) 大容量バッテリーの特性と「蓄電」への着目

EVバスのバッテリーには、主にリチウムイオン電池が採用されています。一般的な乗用車のバッテリー容量が50~100kWh程度であるのに対し、大型EVバスの容量は200kWhから最大で500kWh超にも及びます。これは一般的な家庭(1日あたり約10~15kWh消費と仮定)の数十日分(約3週間~1ヶ月以上)の消費電力を賄えるほどの膨大なエネルギー量です。

この大容量は、単に長い航続距離を確保するだけでなく戦略的な「蓄電」を可能にします。バッテリー容量に余裕があるため、運行に支障のない範囲で充放電のタイミングや量を柔軟に制御できるのです。例えば、電力会社との契約に基づいて電力価格が最も安い深夜電力を活用して満充電にするのはもちろんのこと、V2X技術を使えば、電力系統側の需要が低いとき(例えば、晴天の休日午後の再エネ余剰時)に「安く」電力を買い入れて貯蔵し、電力需要が急増する夕方のピーク時間帯に「高く」電力を売る、あるいは自己消費に充てるといった運用が理論上可能になります。

この「蓄電」機能に着目することで、EVバスは...

EVバス(いすゞエルガEV:東京都交通局):都庁総合ホームページより引用

地球温暖化対策が待ったなしとされる現代において、脱炭素社会の実現は喫緊の課題です。特に運輸部門の電化(EV化)は、その切り札として世界中で急速に推進されています。乗用車に加えて都市の動脈たる路線バスも例外ではなく、Electric Vehicle (EV)バスの導入が加速しています。EVバスは走行時に二酸化炭素を排出しないだけでなく、その巨大なバッテリーが持つポテンシャルに注目が集まっています。従来のバスが単なる移動手段であったのに対し、EVバスは夜間に充電する大容量の「蓄電池」として、街の電力インフラを支える役割も担い始めています。この新たな役割を可能にするのが、Vehicle-to-Everything、通称V2X(ブイツーエックス)と呼ばれる技術です。今回はエネルギー転換期におけるEVバスの価値を「走る蓄電池」として再定義し、V2Xを活用した電力需給調整の仕組みから、平常時・非常時における経済効果と地域レジリエンスへの貢献、そして未来の公共交通の展望について解説します。

1. エネルギー転換期におけるEVバスの新たな役割

(1) 時代が求める「走る蓄電池」としてのEVバス

エネルギーシステムが転換期を迎えている現在、電力源は石炭や天然ガスといった化石燃料から、太陽光や風力といった再生可能エネルギーへとシフトしています。しかし再エネは天候に左右されるため、発電量が不安定(間欠性)という避けられない課題を抱えています。例えば晴れた日の昼間には電力が供給過多になり、夜間や悪天候時には供給不足に陥りやすくなります。この需給の不安定さを補って電力系統全体のバランスを保つためには、充放電が可能な大容量の電力貯蔵システムが不可欠です。

そこで白羽の矢が立ったのが、定時運行かつ大容量バッテリーを搭載するEVバスです。EVバスは通常、数百kWhという乗用EVの数倍から10倍程度のバッテリー容量を持ち、さらに決まったルートと時刻表で運行するため充電・駐車のスケジュールが予測しやすいという特性があります。都市部では深夜から早朝にかけて、多くのEVバスが車庫で待機する時間があります。この待機時間こそが、バスを移動可能な巨大なエネルギー貯蔵庫として活用する機会となります。

EVバスを「走る蓄電池」として電力系統に組み込むことで、再エネの余剰電力を吸収したり、電力需要のピーク時に系統へ電力を戻したりする役割を担うことができます。これは、移動手段としての機能に加えて電力インフラの一部としての機能を持たせることを意味します。この双方向のエネルギー活用によって、EVバスは単なるエコな乗り物という範疇を超え、スマートグリッド(次世代電力網)の中核を担う存在となりうるのです。

2. EVバスとバッテリー技術の基礎知識

(1) EVバス導入の現状と課題

世界的に見てEVバスの導入は特に中国で先行し、欧米や日本でも急速に普及が進んでいます。導入の目的は、都市部の大気汚染改善と運行時のCO2排出ゼロ化です。ディーゼルバスに比べて騒音・振動が大幅に少ないことも、沿線住民の生活環境改善に貢献します。

しかし導入にはいくつかの課題も存在します。まず車両本体価格がディーゼルバスより高価であるため、初期投資負担が大きい点が挙げられます。次に充電インフラの整備です。広大な敷地を持つ車庫に多数の充電器を設置する工事が必要であり、それに伴う電力容量の確保も大きな課題となります。またバッテリーの重さや航続距離の制約から、長距離運行や厳寒地での運用には工夫が必要です。さらに、バッテリーは消耗品でありその寿命や交換コストも事業計画に組み込まなければなりません。

重要な課題の一つが電力系統への影響です。多数のEVバスが同時に急速充電を行うと、地域の電力系統に急激な負荷がかかり、変電設備への負担増や電力品質の低下を招く可能性があります。この「系統への負荷」という課題こそが、EVバスの運用を単なる充電ではなく、電力系統との連携(V2X)へと進化させる原動力となりました。

(2) 大容量バッテリーの特性と「蓄電」への着目

EVバスのバッテリーには、主にリチウムイオン電池が採用されています。一般的な乗用車のバッテリー容量が50~100kWh程度であるのに対し、大型EVバスの容量は200kWhから最大で500kWh超にも及びます。これは一般的な家庭(1日あたり約10~15kWh消費と仮定)の数十日分(約3週間~1ヶ月以上)の消費電力を賄えるほどの膨大なエネルギー量です。

この大容量は、単に長い航続距離を確保するだけでなく戦略的な「蓄電」を可能にします。バッテリー容量に余裕があるため、運行に支障のない範囲で充放電のタイミングや量を柔軟に制御できるのです。例えば、電力会社との契約に基づいて電力価格が最も安い深夜電力を活用して満充電にするのはもちろんのこと、V2X技術を使えば、電力系統側の需要が低いとき(例えば、晴天の休日午後の再エネ余剰時)に「安く」電力を買い入れて貯蔵し、電力需要が急増する夕方のピーク時間帯に「高く」電力を売る、あるいは自己消費に充てるといった運用が理論上可能になります。

この「蓄電」機能に着目することで、EVバスはエネルギーマネジメントにおける移動型のリソースとして再評価され、導入コストの一部を電力取引の利益やコスト削減で回収できる可能性が生まれます。

3. EVバスと蓄電連携の中核技術「V2X」の解説

(1) V2X(Vehicle-to-Everything)技術とは

V2X(Vehicle-to-Everything)とは、電気自動車(Vehicle)とあらゆるもの(Everything)とを情報および電力で繋ぐ技術の総称です。この技術は、単にEVに充電するだけでなくEVに蓄えられた電力を外部へ供給(放電)することを可能にする双方向性の通信・電力融通システムを指します。V2Xは接続対象によっていくつかのタイプに分類されます。

- V2G (Vehicle-to-Grid)・・・ EVと電力系統(Grid)との接続。EVのバッテリーに蓄えられた電力を直接電力会社(系統)へ供給することで、広域的な電力需給調整に貢献します。

- V2H (Vehicle-to-Home)・・ EVと家庭(Home)との接続。EVの電力を家庭内で利用したり、太陽光発電の余剰電力をEVに蓄えたりします。

- V2B (Vehicle-to-Building)・ EVと建物・事業所(Building)との接続。EVバスの車庫や営業所の建物内の電力需給をEVバッテリーでサポートします。

EVバスの場合はその大容量を活かすため、特にV2GとV2Bの連携が重要となります。V2Xの実現には、双方向の電力変換を担う充放電設備(双方向チャージャー)と、系統側の要求に応じて充放電を制御するための通信プロトコル(標準規格)が不可欠です。これによりEVバスは電力系統からの一方的な需要家ではなく、需給調整機能を提供する「分散型電源」の一つとして機能できるようになります。

(2) V2Xによる電力需給調整のメカニズム

V2Xを活用した電力需給調整は、スマートグリッドにおいて極めて重要な役割を果たします。そのメカニズムは、電力系統の安定化とEVバスの運用効率化の両立を目指すものです。基本的な流れは以下の通りです。

系統側からの要求: 電力会社やアグリゲーター(需給調整事業者)はリアルタイムの電力需給状況を監視し、供給過多または需要逼迫の状況を予測します。

- EVバスへの指令・・・・ 系統側は、V2X通信を通じて車庫で待機中のEVバス群に対し、個々のバスの運行スケジュールや残充電量を考慮したうえで最適な充放電の指令(例:「今後30分間、電力系統へ100kW放電せよ」)を送ります。

- 放電(電力供給)・・・・・ 電力需要が高まる時間帯や再エネの発電量が急減した際に、EVバスのバッテリーから電力を系統へ供給します。これにより系統の周波数維持や電圧安定化に貢献します。

- 充電(電力需要削減)・・・ 再エネの発電量が過剰になりそうな時間帯(例えば昼間の太陽光発電の余剰時)に、EVバスに積極的に充電を行います。これは系統から見ると「電力需要を創出する」ことであり、再エネの出力抑制(せっかく発電した電力を捨てること)を回避する役割を果たします。

このメカニズムにより、EVバスのフリート(群)全体があたかも一つの巨大な仮想発電所(VPP: Virtual Power Plant)のように振る舞い、電力系統の柔軟性を劇的に向上させるのです。

4. 平常時の電力安定化への貢献と経済効果

(1) 電力コスト削減を実現するEVバスの運用

EVバスにV2Xを導入することの最大のインセンティブの一つは、運行事業者自身が享受できる経済効果です。これは主に、電力契約における「デマンド値(最大需要電力)」の抑制によって実現されます。

電力会社との高圧・特別高圧契約では、年間の電力使用量のうち最も高かった30分間の平均値(デマンド値)に基づいて基本料金が決定されます。このデマンド値を下げることが、すなわち電力コスト削減に直結します。EVバスは特に充電時に大きな電力を必要とするため、バスの同時充電や車庫の空調利用が重なるとデマンド値が急上昇するリスクがあります。V2Xシステムはこのリスクを回避するために機能します。

- ピークカット・・・ 車庫内のデマンドが契約電力を超えそうになった際、V2XがEVバスの充電量を一時的に抑制したり、逆にバッテリーから車庫内へ電力を放電したりすることで、外部からの受電ピークを抑え込みます。

- ピークシフト・・・ 電力料金が安い夜間(オフピーク)に集中的に充電し、電力料金が高い日中(ピーク)の充電を避けることで、燃料費に当たる電力量料金も削減します。

このスマートな運用により運行事業者は高額な基本料金を抑え、EVバス導入の経済性を高めることが可能となります。

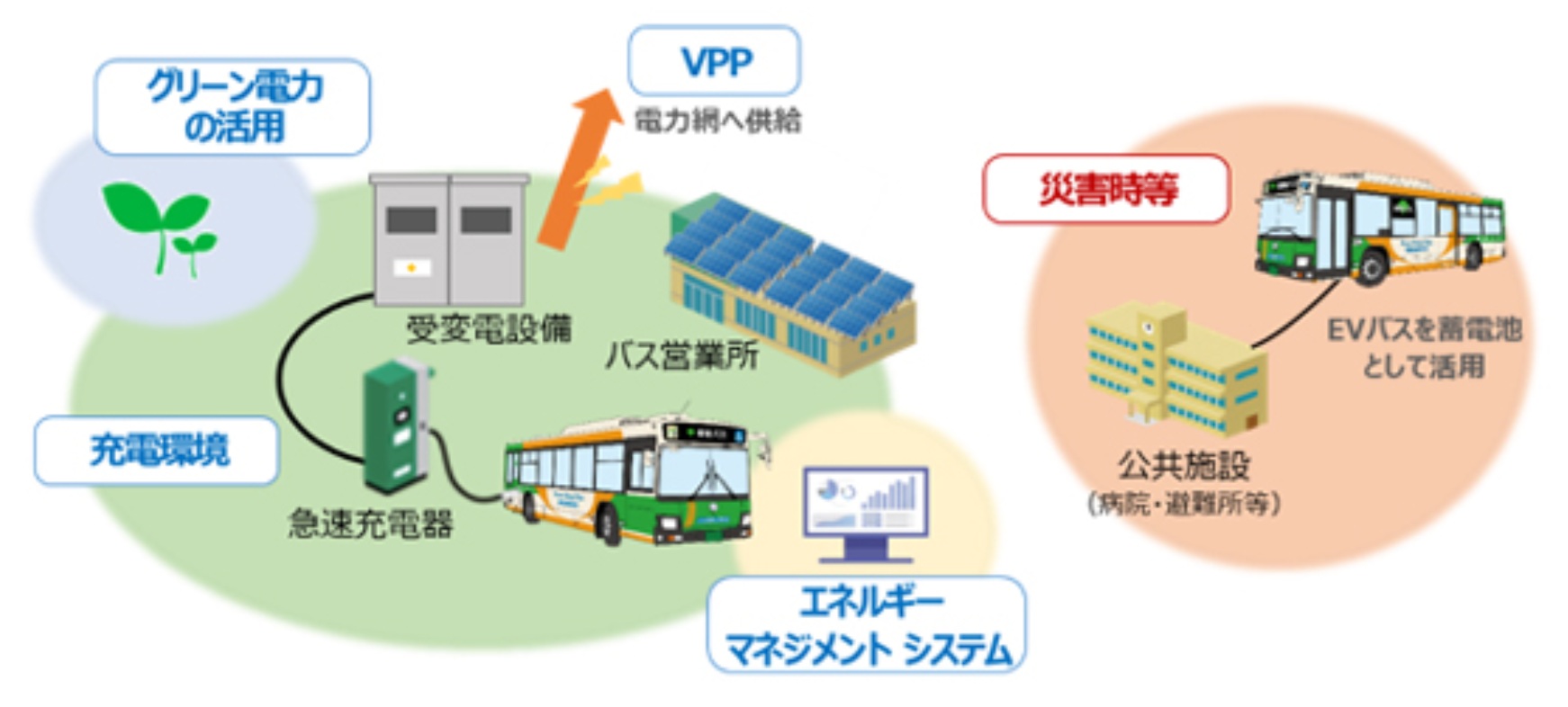

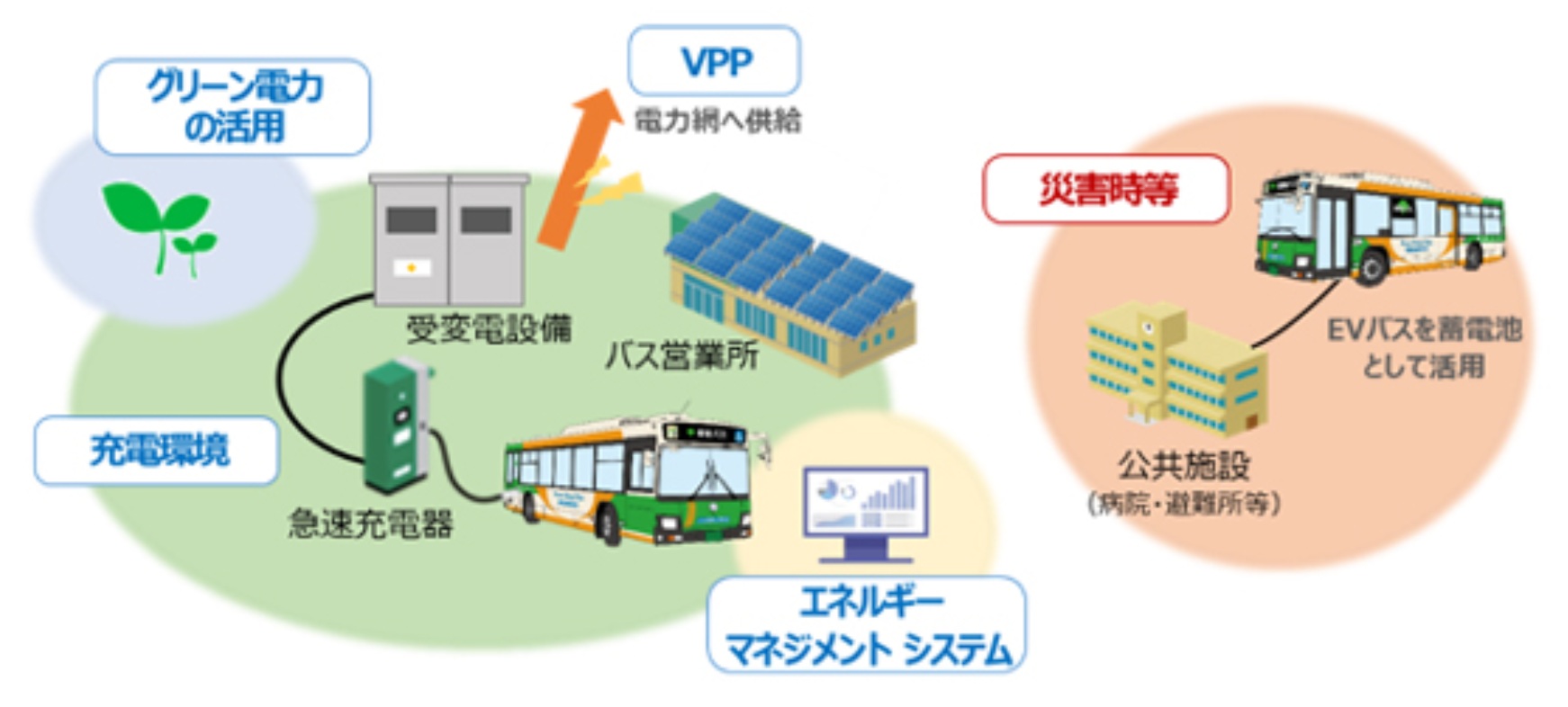

(2) 施設・事業所(V2B)との連携事例

V2B(Vehicle-to-Building)は、EVバスとそれを収容する車庫・営業所などの事業所(Building)が連携し、一体としてエネルギーマネジメントを行うモデルです。EVバスは単に電力を系統に戻すだけでなく、所属する事業所のエネルギー自給率を高める手段としても注目されます。具体的には、車庫の屋根に設置された太陽光発電(PV)システムとEVバスを組み合わせることで、地産地消型のエネルギー運用を実現できます。

- 日中の余剰電力活用・・・ PVで発電された電力が車庫の消費電力を上回った場合、その余剰電力を系統に売電するだけでなく、車庫で待機中のEVバスのバッテリーに蓄電します。

- 夕方のピーク負荷対策・・ バス運行を終えて従業員が帰宅する夕方の時間帯は、事務所の空調や照明などで電力需要のピークが発生しやすい傾向にあります。このピーク時にEVバスのバッテリーから車庫や営業所へ電力を供給することで、系統からの受電量を減らしてデマンド値の削減に貢献します。

国内でも具体的な実証実験が進んでいます。例えば宇都宮市では、関東自動車や早稲田大学などが連携し、地域の余剰太陽光発電でEVバスを充電してその電力を系統や施設に供給するV2G/V2Bの実証が行われています。このようにEVバスは車庫という「建物」と密接に連携することで、地域の小規模なエネルギー拠点としての役割を果たし、電力インフラの安定化に間接的に貢献するのです。

5. 非常時・災害時におけるBCP(事業継続計画)への応用

(1) 災害に強いまちづくりとEVバス

EVバスが持つ大容量バッテリーの真価が発揮されるのが、地震や台風などによる大規模な停電が発生した非常時・災害時です。この状況下では、EVバスは単なる移動手段から地域にとって不可欠な「移動可能な非常用電源」へと役割を変えます。

従来の固定型蓄電池は設置場所に限定されますが、EVバスは自走できるため、電力を必要とする現場へ迅速に移動できるという圧倒的な優位性を持ちます。そのため、災害発生時にも事業を継続するためのBCP(事業継続計画)における重要なピースとなります。

具体的にはV2X連携により、EVバスが停電した地域の重要拠点(避難所、病院、地域防災拠点となる学校や公民館、通信施設など)へ赴き、V2Bの技術を応用して直接電力を供給します。これにより避難所の照明、携帯電話の充電、医療機器の動作、そして災害対策本部の通信機器といった、人命に関わる最低限の電力需要をカバーすることが可能になります。ガソリンや軽油を必要とする従来の発電機と異なり、事前に充電しておけば騒音や排ガスもなくクリーンな電力供給が可能です。

(2) 地域レジリエンス(強靭性)を高める協定事例

EVバスを災害時の電力リソースとして組み込むことは、地域のレジリエンス(強靭性)を高める上で極めて有効です。この取り組みを具体化するために、バス運行事業者と地方自治体との間で「災害時におけるEVバスの活用に関する協定」の締結が進んでいます。

この協定の主な内容は、平常時に営業運行で使用しているEVバスを、大規模災害による停電発生時に自治体が指定する重要施設(避難所など)へ無償で派遣し、電源車として活用するというものです。自治体側は災害時の電力供給計画にEVバスのフリートを組み込むことができ、電力供給が途絶した場合のリスクを低減できます。

例えば、地方自治体は協定を結ぶことで、EVバスを充電するためのインフラ(車庫の充電設備)を災害時の充電拠点としても位置づけることが可能になります。自治体側は災害時の電力供給計画にEVバスのフリートを組み込むことができ、電力供給が途絶した場合のリスクを低減できます。また運行事業者はこの協定を通じて、単なる公共サービス提供者としてだけでなく地域社会の安全・安心を支える中核的な存在としての社会的責任(CSR)を果たすことにも繋がります。EVバスは平常時には環境負荷の低減と経済効率の向上に、非常時には地域防災と人命救助に貢献する、多重の価値を持つインフラとして認識されつつあるのです。実際に、東京都や神奈川県、熊本市など多くの自治体が、地域のバス事業者(例:東京都交通局、神奈川中央交通、熊本都市バスなど)と災害時協定を締結しており、EVバスを「走る電源」として避難所などに派遣する体制づくりが進んでいます。

図. EVバスと社会環境との連携:東京都交通局 報道資料(2023/9/14)より引用

6. EVバスと蓄電連携の未来と展望

(1) 実用化に向けた課題と克服策

EVバスとV2X連携によるスマートグリッドへの貢献は大きな期待を集めていますが、本格的な実用化にはいくつかの課題が存在します。最大の課題はバッテリーの寿命です。V2Xで系統への充放電を頻繁に行うと、バッテリーのサイクル数が増加して劣化が早まる可能性があります。これにより高価なバッテリーの交換頻度が上がり、トータルコストが上昇しては経済性が担保できません。この克服には、運行に影響のない範囲で充放電を制御する高度なバッテリーマネジメント技術(BMS)の開発、充放電による劣化を抑える高耐久性バッテリーの開発が求められます。

次に標準化と法制度の整備です。異なるメーカーのEVバスと充電設備、電力系統との間で、シームレスな通信と安全な電力融通を行うための国際的な通信プロトコルや安全基準の標準化が必要です。また電力系統への売電や調整力提供に関する法制度や取引ルールの整備も不可欠です。克服策として、各国で重ねられているV2Xの実証実験データに基づく運用モデルの確立が急がれています。また官民連携による初期投資への補助金制度や、電力市場における調整力提供への対価設定などが、事業者の経済的インセンティブを高める鍵となります。さらに充放電によって劣化したバッテリーを、EVバスとしての役目を終えた後も、定置型の蓄電池として再利用(リユース)する仕組みづくりも進められており、ライフサイクル全体でのコスト低減と資源循環への貢献が期待されています。

(2)「エネルギーの地産地消」時代の公共交通

EVバスとV2Xの連携は、「エネルギーの地産地消」という未来の電力システムの理想形を実現するための重要な要素です。将来的にバス運行事業者は、地域の太陽光や風力発電といった再エネ設備と直接連携し、そこで発電された電力をEVバスに蓄えて地域の電力需給調整に活用する形が広がっていくでしょう。これにより、バスは地域内で作られたクリーンエネルギーを消費し、地域内で余剰電力を融通する「地域内エネルギー循環」のハブとなります。

さらに、EVバスの運行データと電力需給データをAIで解析して最も効率的かつ経済的な充放電タイミングを自動で最適化するシステムが普及することで、電力コストの最小化と系統安定化の両立が図られます。EVバスは単に基礎的な交通手段として地域住民の生活を支えるだけでなく、地域のエネルギーインフラを支え、災害時には命綱となる、まさに「エネルギーの地産地消」時代におけるマルチタスクな公共交通へと進化を遂げるでしょう。この動きは、持続可能で強靭な都市づくり(スマートシティ)の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。