現代社会はスマートフォンから電気自動車、産業用ロボットに至るまで、電力によって駆動されるデバイスに溢れています。しかしその電力供給の多くは未だに物理的なケーブルに依存しており、利便性、安全性、そして美観の面で常に制約となってきました。特にIoT時代の到来により、無数のセンサーやデバイスが張り巡らされる中、一つ一つにケーブルを接続したり電池交換をしたりする手間は大きな課題です。ワイヤレス給電(Wireless Power Transfer, WPT)技術は、こうしたケーブル依存の世界からの脱却を可能にするエネルギー伝送方式です。今回はこのWPT技術について、その核となる物理的な原理から、実用化されている主要な方式とその技術的特長、給電効率の課題と向上策、そして未来の社会を形作る応用事例と今後の展望に至るまで、その実用性と効率性を解説します。WPTが描き出す「電源を意識しない」社会の姿を考察します。

1. ケーブルからの解放へ

(1) ワイヤレス給電とは何か~技術の定義と歴史的背景~

ワイヤレス給電とは、文字通り導電性の接触なしに離れた場所へ電力を供給する技術全般を指します。具体的には電気エネルギーを電磁界や電波などの非接触媒体に変換し、空間を介して送信側から受信側へと伝送する仕組みです。この概念は決して新しいものではなく、19世紀末には発明家ニコラ・テスラが巨大な送電塔(ウォーデンクリフ・タワー)の建設を通じて地球規模での無線送電を試みるなど、その歴史的ルーツは深く、科学者たちの長年の夢でした。しかしその夢が具体的な製品として結実し始めたのは、高周波技術や小型化技術が飛躍的に発展した21世紀に入ってからです。テスラの壮大な構想から手のひらサイズのスマートフォン充電器に至るまで、その本質は「エネルギーを空間に解き放つ」ことにあります。

(2) 現代社会におけるワイヤレス給電の重要性

現代社会におけるWPTの重要性は、その利便性だけでなく安全性と持続可能性に深く根差しています。デジタルデバイスの爆発的な増加に伴い充電ケーブルの管理は煩雑さを極め、ケーブルの抜き差しによる端子の摩耗や水濡れによるショートのリスクも増大しています。WPTはこの煩雑さからの解放を提供し、同時に端子レスによる防水・防塵性の向上という安全性をもたらします。さらに電気自動車(EV)の普及を見据えると、自宅のガレージでの自動充電、さらには道路に埋め込まれたコイルからの走行中給電(ダイナミック給電)など、インフラとしてのWPTはモビリティ革命の鍵を握ります。医療分野では、体内埋め込み型デバイスの非侵襲的な電源供給を可能にして感染リスクの低減に貢献するなど、現代社会が抱える多岐にわたる課題を解決する基盤技術として期待されています。

2. ワイヤレス給電の基礎原理

(1) 電力伝送の物理的基盤

ワイヤレス給電は距離と効率の要求に応じて、主に三つの異なる物理現象を基盤としています。

【電磁誘導の原理】

- 非接触給電の最も基本的なメカニズム

電磁誘導は、WPTの中で最も古く実用化が進んでいる原理です。これは、フレミングの右手の法則やファラデーの電磁誘導の法則に基づき、一次コイルに電流を流すことで発生させた変化する磁場が、近くに配置された二次コイルに誘導起電力(電流)を発生させる現象を利用します。電力は磁束を介して伝送されるため、給電側と受電側のコイルが非常に近い距離(数ミリメートルから数センチメートル)にある場合に効率を発揮します。構造がシンプルで信頼性が高く、主にスマートフォンや電動歯ブラシなどの近距離充電に採用されています。

【電磁界共鳴の原理】

- 長距離・高効率化の鍵

電磁界共鳴(磁界共鳴)は、電磁誘導の限界である「距離の壁」を乗り越えるために開発された技術です。これは、特定の周波数(共振周波数)に調整された二つの共振器(コイルとコンデンサで構成されるLC回路)が互いにエネルギーをやり取りする現象を利用します。例えば同じ音叉が互いに共鳴して音を伝え合うように、給電側と受電側が共振周波数を共有することで、磁場のエネルギーが空間中に拡散するのを抑え、特定のデバイスへ選択的に、比較的長い距離(数十センチメートル程度。原理的には数メートルも可能)まで比較的高効率に電力を伝送できます。

【電波(マイクロ波)伝送の原理】

- エネルギーを電波に乗せて

電波伝送(マイクロ波送電)は、電力を電磁波、特にマイクロ波に乗せて送る原理です。これは、テレビやラジオの電波と同様に、空間を伝播する電磁波を利用し、受信側の整流アンテナ(レクテナ)で電磁波を直流電力に変換します。この方式の最大の特徴は、数メートルからキロメートルオーダーの長距離伝送が可能であることです。しかし、電波は距離が離れると急速に拡散するため、エネルギー密度が低くなり、効率的な送電には送電アンテナの強力な指向性制御(ビームフォーミング)が不可欠となります。

(2) 3つの主要な方式の分類

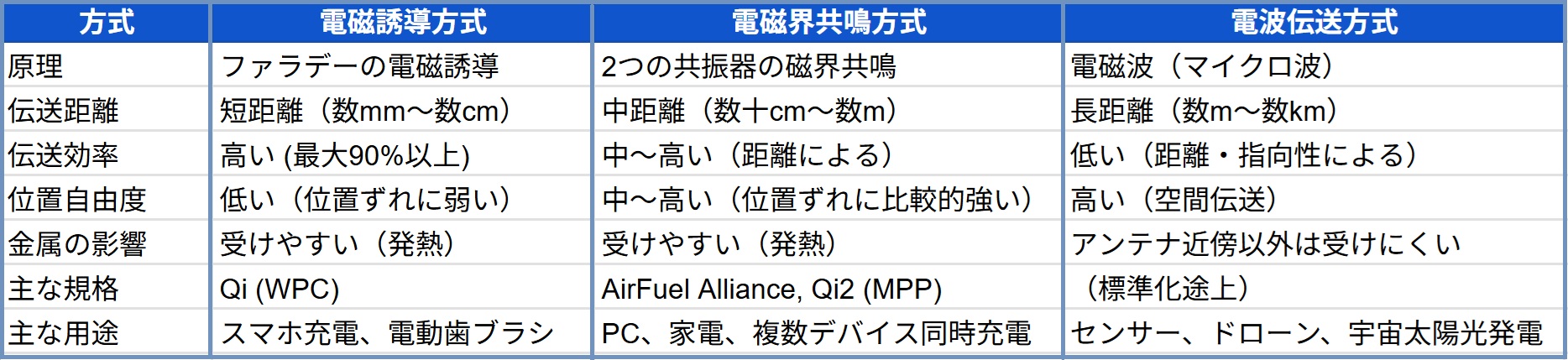

これらの物理的基盤に基づき、WPTは伝送距離によって主に三つの方式に分類されます。

- 近距離型・・・電磁誘導方式(主にQi規格など) 伝送距離:数mm~数cm。最も成熟しており、国際規格Qi(チー)として広く普及しています。モバイル機...