【この記事で分かること】

現代社会のあらゆる現場において、安全は最も重要なテーマの一つです。製造業、建設業、医療、サービス業に至るまで、私たちは日々、潜在的な危険と隣り合わせに生きています。しかし、単に規則を守るだけでは事故を完全に防ぐことはできません。そこで重要となるのが、危険予知活動、通称KY活動です。KY活動は、現場に潜む危険を事前に見つけ出し、対策を講じることで事故を未然に防ぐことを目的としています。これは単なるマニュアル作業ではなく、働く一人ひとりが主体的に危険を察知し、解決策を導き出すための思考プロセスです。近年、AIやテクノロジーの進化は目覚ましく、私たちの働き方を大きく変えつつあります。この変革の時代において、KY活動はどのように進化し、人と技術がどのように協働して安全な未来を築いていくのでしょうか。今回は、KY活動の意義、具体的な進め方、そしてデジタル時代の新たな可能性について考察します。

1. なぜ今、KY活動が求められるのか?

KY活動が今、これまで以上に求められる背景には、社会と産業構造の複雑化が挙げられます。まず、技術の高度化と生産性の追求は、新しい種類の危険を生み出しています。たとえば、ロボットや自動化設備が導入される一方で、人と機械の接点における新たなリスクが顕在化しています。また、労働力不足や熟練技術者の引退は、安全知識の継承を困難にしています。経験の浅い労働者が増える中で、危険を察知する能力や判断力を組織全体で底上げすることが不可欠になっています。

さらに、ハインリッヒの法則が示すように、重大な事故の背後には多くの軽微なヒヤリハットが存在します。KY活動は、こうした潜在的な危険の芽を摘み取るための有効な手段です。日常業務の中で「ヒヤリ」「ハット」した経験を共有し、なぜそれが起きたのかを分析することで、同様の事故を未然に防ぐことができます。これにより、個人の安全意識を高めるだけでなく、組織全体の安全文化を醸成する第一歩となります。KY活動は、単に事故を回避するだけでなく、組織の生産性や品質向上にも寄与します。危険な作業環境は、従業員のストレスや疲労を増加させ、結果として作業効率の低下を招きます。安全が確保された環境は、従業員の安心感とモチベーションを高め、より集中して業務に取り組むことを可能にします。このように、KY活動は単なる安全対策に留まらず、企業の持続的な成長を支える基盤として、その重要性を増しているのです。

2. KY活動の基本と取り組むべき3つの原則

KY活動を効果的に行うためには、その基本的な考え方を理解し、以下の3つの原則を遵守することが不可欠です。

(1)危険は日常の中に潜んでいるという認識

第一に、「危険は日常の中に潜んでいる」という認識を持つことです。私たちは慣れ親しんだ作業において、無意識のうちに危険を見過ごしてしまうことがあります。KY活動は、普段当たり前だと思っている作業を改めて見つめ直し、そこに潜む潜在的な危険をあぶり出すプロセスです。これにより、「まさか」という事故を防ぐことができます。

(2)全員参加の原則

第二に、「全員参加」の原則です。KY活動は、特定の安全担当者やリーダーだけが行うものではありません。現場で働く一人ひとりが、それぞれの立場から危険を予知し、意見を出し合うことが重要です。年齢や経験、職種に関係なく、誰もが自由に発言できる風通しの良い組織風土がなければ、危険な兆候は見過ごされてしまいます。全員が当事者意識を持つことで、より多角的な視点から危険を洗い出すことが可能になります。

(3)具体的な行動計画の原則

第三に、「具体的な行動計画」の原則です。危険を予知するだけで終わってしまっては意味がありません。特定された危険に対して、いつ、誰が、どのような対策を講じるのかを具体的に定め、実行することが求められます。対策が抽象的であったり、責任の所在が曖昧であったりすると、結局何も改善されないままとなり、KY活動は形骸化してしまいます。対策を立てた後は、その実行状況を確認し、効果があったかを検証するまでが一連のプロセスです。この3つの原則は、KY活動を単なる形式的な行事ではなく、組織の安全を真に向上させるための実効性のある活動へと昇華させるための鍵となります。

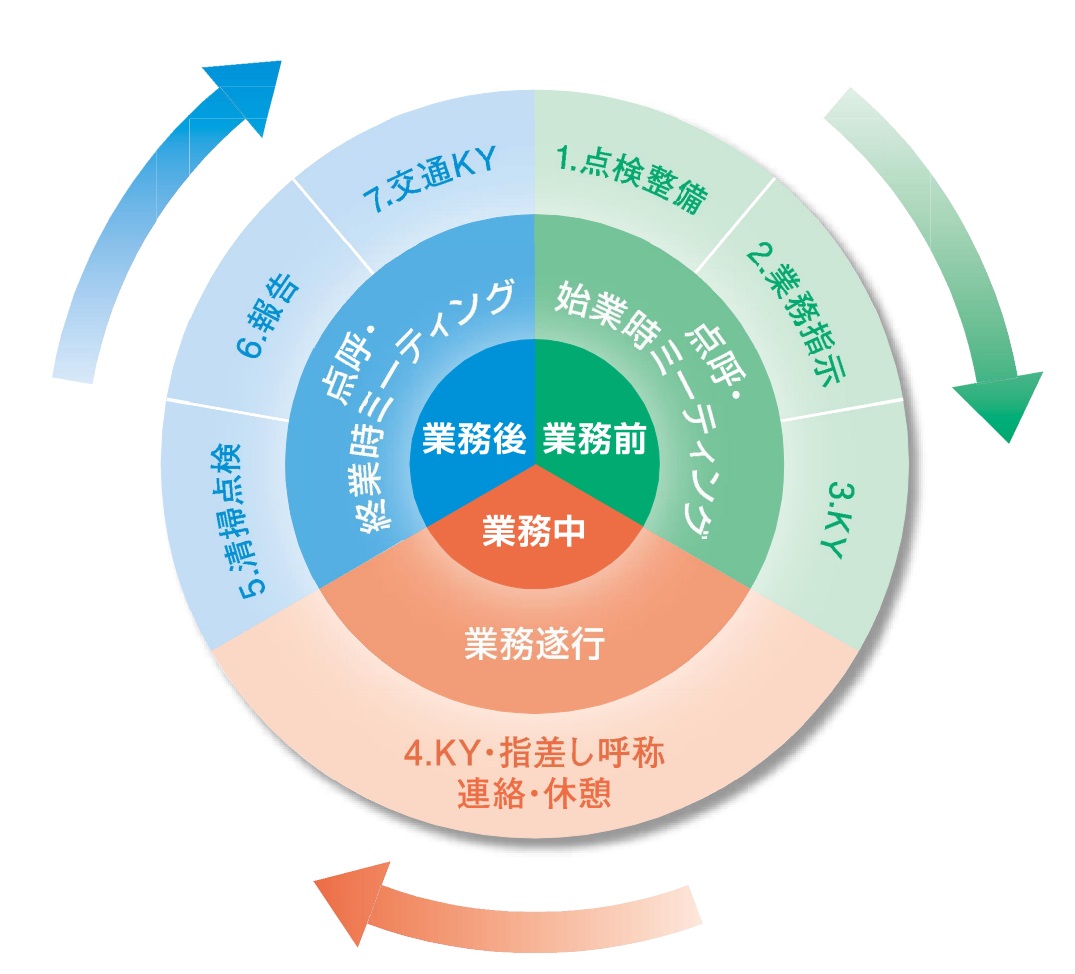

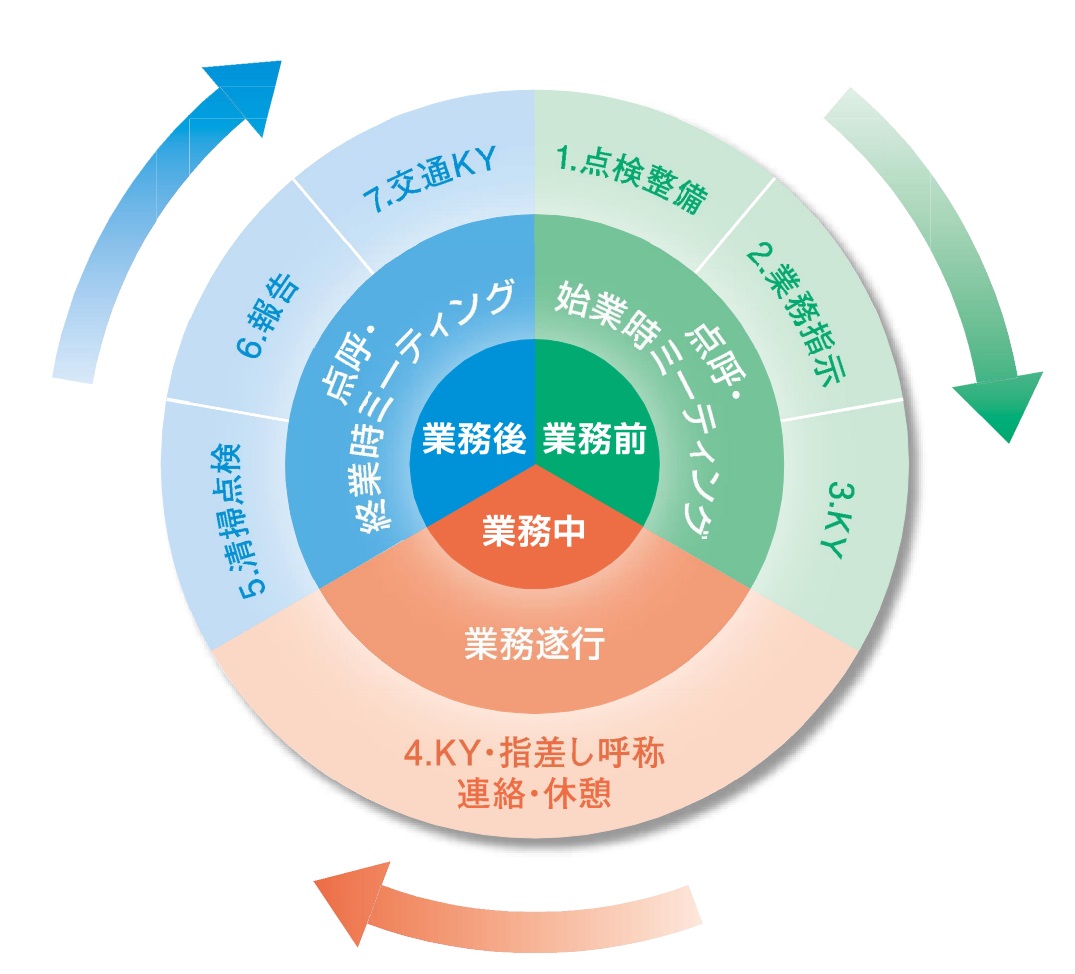

図.業務と一体のKY活動【出典】厚生労働...

【この記事で分かること】

現代社会のあらゆる現場において、安全は最も重要なテーマの一つです。製造業、建設業、医療、サービス業に至るまで、私たちは日々、潜在的な危険と隣り合わせに生きています。しかし、単に規則を守るだけでは事故を完全に防ぐことはできません。そこで重要となるのが、危険予知活動、通称KY活動です。KY活動は、現場に潜む危険を事前に見つけ出し、対策を講じることで事故を未然に防ぐことを目的としています。これは単なるマニュアル作業ではなく、働く一人ひとりが主体的に危険を察知し、解決策を導き出すための思考プロセスです。近年、AIやテクノロジーの進化は目覚ましく、私たちの働き方を大きく変えつつあります。この変革の時代において、KY活動はどのように進化し、人と技術がどのように協働して安全な未来を築いていくのでしょうか。今回は、KY活動の意義、具体的な進め方、そしてデジタル時代の新たな可能性について考察します。

1. なぜ今、KY活動が求められるのか?

KY活動が今、これまで以上に求められる背景には、社会と産業構造の複雑化が挙げられます。まず、技術の高度化と生産性の追求は、新しい種類の危険を生み出しています。たとえば、ロボットや自動化設備が導入される一方で、人と機械の接点における新たなリスクが顕在化しています。また、労働力不足や熟練技術者の引退は、安全知識の継承を困難にしています。経験の浅い労働者が増える中で、危険を察知する能力や判断力を組織全体で底上げすることが不可欠になっています。

さらに、ハインリッヒの法則が示すように、重大な事故の背後には多くの軽微なヒヤリハットが存在します。KY活動は、こうした潜在的な危険の芽を摘み取るための有効な手段です。日常業務の中で「ヒヤリ」「ハット」した経験を共有し、なぜそれが起きたのかを分析することで、同様の事故を未然に防ぐことができます。これにより、個人の安全意識を高めるだけでなく、組織全体の安全文化を醸成する第一歩となります。KY活動は、単に事故を回避するだけでなく、組織の生産性や品質向上にも寄与します。危険な作業環境は、従業員のストレスや疲労を増加させ、結果として作業効率の低下を招きます。安全が確保された環境は、従業員の安心感とモチベーションを高め、より集中して業務に取り組むことを可能にします。このように、KY活動は単なる安全対策に留まらず、企業の持続的な成長を支える基盤として、その重要性を増しているのです。

2. KY活動の基本と取り組むべき3つの原則

KY活動を効果的に行うためには、その基本的な考え方を理解し、以下の3つの原則を遵守することが不可欠です。

(1)危険は日常の中に潜んでいるという認識

第一に、「危険は日常の中に潜んでいる」という認識を持つことです。私たちは慣れ親しんだ作業において、無意識のうちに危険を見過ごしてしまうことがあります。KY活動は、普段当たり前だと思っている作業を改めて見つめ直し、そこに潜む潜在的な危険をあぶり出すプロセスです。これにより、「まさか」という事故を防ぐことができます。

(2)全員参加の原則

第二に、「全員参加」の原則です。KY活動は、特定の安全担当者やリーダーだけが行うものではありません。現場で働く一人ひとりが、それぞれの立場から危険を予知し、意見を出し合うことが重要です。年齢や経験、職種に関係なく、誰もが自由に発言できる風通しの良い組織風土がなければ、危険な兆候は見過ごされてしまいます。全員が当事者意識を持つことで、より多角的な視点から危険を洗い出すことが可能になります。

(3)具体的な行動計画の原則

第三に、「具体的な行動計画」の原則です。危険を予知するだけで終わってしまっては意味がありません。特定された危険に対して、いつ、誰が、どのような対策を講じるのかを具体的に定め、実行することが求められます。対策が抽象的であったり、責任の所在が曖昧であったりすると、結局何も改善されないままとなり、KY活動は形骸化してしまいます。対策を立てた後は、その実行状況を確認し、効果があったかを検証するまでが一連のプロセスです。この3つの原則は、KY活動を単なる形式的な行事ではなく、組織の安全を真に向上させるための実効性のある活動へと昇華させるための鍵となります。

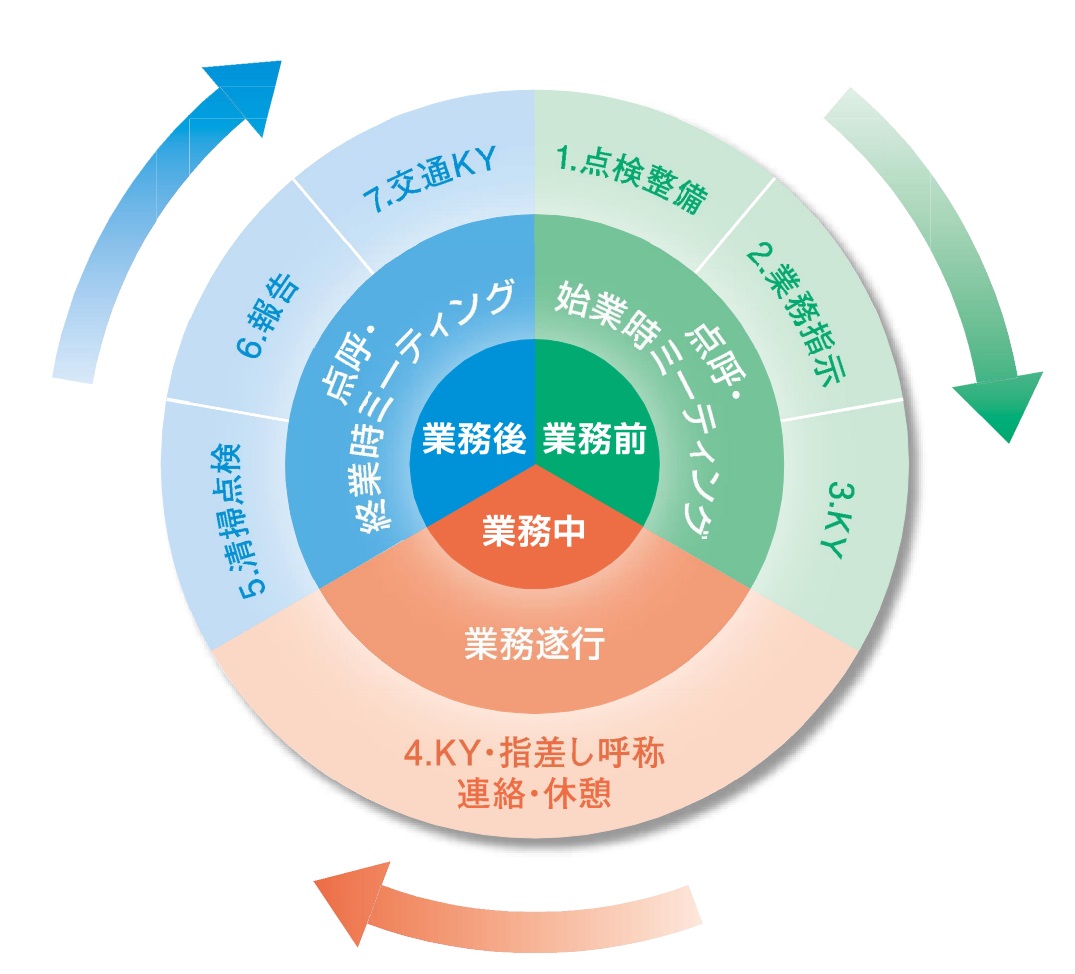

図.業務と一体のKY活動【出典】厚生労働省 安全衛生関係リーフレット一覧

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000075092.pdf

これらの原則は、多くの企業の安全衛生計画の基礎となっており、厚生労働省や中央労働災害防止協会(中災防)もその重要性を指導しています。

3. 活動の進め方、KYサイクルの具体的な実践

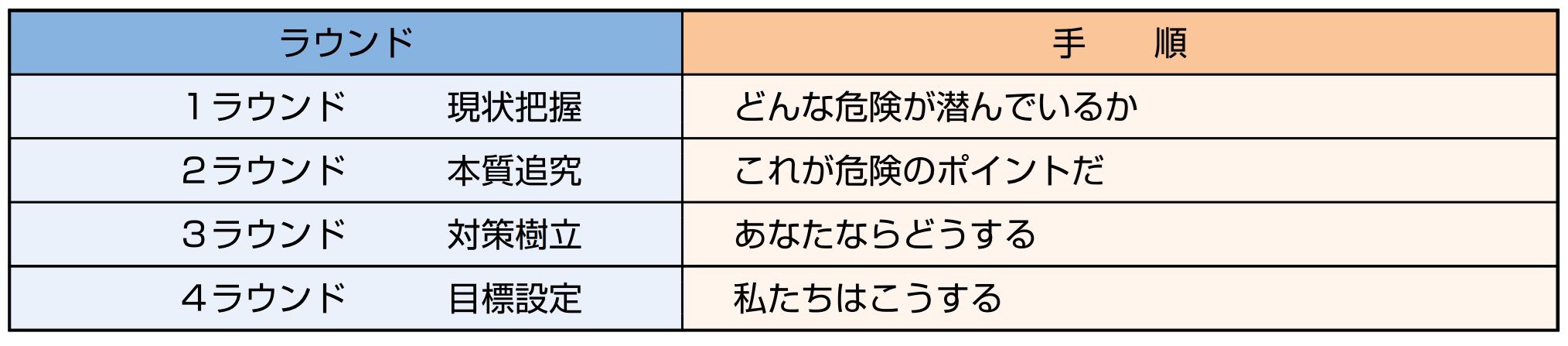

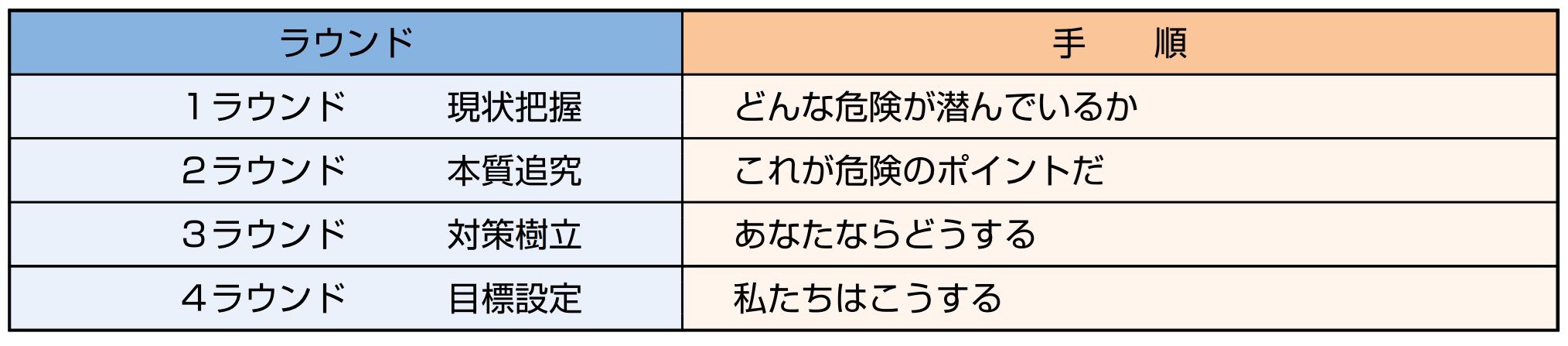

KY活動を効果的に進めるには、KYサイクルと呼ばれる一連のプロセスを繰り返し実践することが重要です。このサイクルは、現場での実践を通じて、危険予知能力を継続的に向上させることを目的としています。具体的な進め方は、次の4つのステップからなります。

【第1ラウンド】現状把握:どんな危険がひそんでいるか

まず、作業現場の状況を客観的に観察し、潜在的な危険を洗い出します。過去のヒヤリハット事例や作業マニュアルを参考にしながら、「どのような危険が潜んでいるか」をチームで話し合います。たとえば、機械の点検作業中に「手袋が回転部分に巻き込まれる危険がある」といった具体的な危険を特定します。その他にも、「高所作業で足場が濡れており、滑って転落する危険」「フォークリフトの死角から人が飛び出してきて接触する危険」など、様々な視点から意見を出すことが大切です。

【第2ラウンド】本質追究:これが危険のポイントだ

洗い出された危険について、なぜそれが危険なのかを深く掘り下げます。「手袋が巻き込まれる危険」であれば、「回転部分にカバーがない」「手袋が大きすぎる」といった根本的な原因を追求します。原因が一つとは限らないため、多角的な視点から「なぜ?」を繰り返すことが重要です。このステップは、問題の本質を理解し、より効果的な対策を立てるための土台となります。

【第3ラウンド】対策樹立:あなたならどうする

特定された危険の原因に基づき、具体的な対策をチームで検討します。対策は、「危険を排除する」「危険を低減する」「危険を回避する」という優先順位で考えます。たとえば、「カバーを設置する」「フィット感の良い手袋に変更する」といった対策を考案します。話し合いの中で、最も効果的で実行可能な対策を一つに絞り込み、誰がいつまでに実施するのかを明確に定めます。

【第4ラウンド】目標設定:私たちはこうする

決定した対策を具体的な行動目標に落とし込み、全員で実行します。「カバーを設置するまでは、作業前に必ず指差し確認を行う」といった具体的な行動を全員で共有し、実践します。この目標は、簡潔で分かりやすく、誰もが実践できるものであることが望ましいです。そして、その実行状況を定期的に確認し、KYサイクルを次の作業へと繋げていくことで、現場の安全レベルは継続的に向上していきます。

図.KYサイクルの具体的な実践【出典】厚生労働省 安全衛生関係リーフレット一覧

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000075092.pdf

4. ヒューマンエラーのメカニズムを理解する

KY活動の効果を最大化するためには、事故の根源となるヒューマンエラーのメカニズムを深く理解することが不可欠です。ヒューマンエラーは、単なる「個人の不注意」で片付けられるものではなく、様々な要因が複合的に絡み合って発生します。まず、知識不足や経験不足は、危険な状況を正しく認識できない原因となります。新入社員や異動者は、その作業に潜むリスクを十分に知らないため、無意識のうちに危険な行動をとってしまう可能性があります。

次に、環境要因です。騒音や照明不足、不十分な設備、高温多湿といった劣悪な作業環境は、集中力を低下させ、エラーを誘発しやすくなります。また、心理的要因も重要な要素です。疲労、ストレス、睡眠不足は、判断力や注意力を著しく低下させます。特に、長時間労働や過度なプレッシャーは、重大なミスに直結することがあります。さらに、組織的要因も無視できません。安全に関する教育・訓練が不十分であったり、安全よりも生産性を優先するような組織文化があったりすると、ヒューマンエラーが発生しやすい土壌が形成されてしまいます。

KY活動は、これらのヒューマンエラーのメカニズムを踏まえることで、より効果的な対策を講じることができます。

- 知識・経験不足に対して… チームでのKY活動が、ベテランから若手への実践的な知識移転の場となります。

- 環境要因に対して… 「床が滑りやすい」「照明が暗い」といった気づきをKY活動で共有し、職場環境の改善に繋げます。

- 心理的要因に対して… 活動開始前に「最近、眠れていますか?」といった簡単な声かけ(体調チェック)を行うことで、互いのコンディションを気遣う文化を作ります。

- 組織的要因に対して… KY活動で出た改善提案を経営層が真摯に受け止め、実行することで、「安全を優先する」という組織の姿勢を示すことができます。

たとえば、知識不足に対しては、作業前に危険を共有するKY活動が有効です。また、環境要因に対しては、作業環境の改善策を検討する機会を提供します。心理的要因については、体調や精神状態を相互に確認し合うことで、危険な兆候を早期に発見できます。ヒューマンエラーを「誰がミスをしたか」という個人攻撃ではなく、「なぜミスが起きたか」というシステム的な問題として捉えることで、根本的な対策を講じることが可能になります。

5. KY活動の深化、効果を最大化するための工夫

KY活動を形骸化させず、その効果を最大化するためには、いくつかの工夫が必要です。まず、「危険予知訓練」の多様化です。従来のような危険予知トレーニングシートだけでなく、現場の状況を撮影した写真や動画、VR技術を用いたシミュレーションなど、よりリアルな危険予知訓練を導入することで、参加者の当事者意識を高めることができます。これにより、危険な状況への反応速度や判断力を実際に即した形で向上させることが可能になります。

次に、「褒める文化」の導入です。KY活動で良い気づきや具体的な改善提案をした人を積極的に評価し、表彰することで、参加者のモチベーションを高めます。失敗や危険な兆候を隠さず報告できる風通しの良い組織風土を醸成するためには、ポジティブなフィードバックが不可欠です。これにより、「危険を指摘すると怒られる」というネガティブなイメージを払拭し、全員が安心して意見を言える環境を築くことができます。

さらに、KY活動の成果の可視化も重要です。KY活動で実施された改善策が、実際に事故やヒヤリハットをどれだけ減らしたかをデータで示すことで、活動の意義を組織全体で共有できます。改善前と改善後の状況を比較するレポートを作成したり、社内報で事例を紹介したりすることで、活動への理解と関心を深めることができます。KY活動を単なる「義務」ではなく、「自分たちの安全を守り、より良い職場を作るための取り組み」として捉え直すことが、その効果を深化させる鍵となります。

6. デジタル時代のKY活動、AIとテクノロジーの活用

AIとテクノロジーの進化は、KY活動に新たな可能性をもたらしています。従来、個人の経験や勘に頼りがちだった危険予知を、より客観的かつ効率的に行うことが可能になりました。例えば、ウェアラブルセンサーは、作業員の心拍数や体温、体の動きをリアルタイムで監視し、疲労や熱中症の兆候を検知します。これにより、作業者が自覚する前に危険な状態を予測し、適切な休憩を促すことができます。

AI画像認識技術は、作業現場に設置されたカメラの映像を解析し、ヘルメットの未着用や危険区域への侵入といった危険行動を自動で検知します。これにより、人間の監視では見逃しがちな危険行動を瞬時に特定し、即座に警告を発することができます。また、ドローンやIoTセンサーは、人が立ち入りにくい高所や危険な場所の設備点検を自動化し、作業員の危険を回避します。これらの技術は、危険な作業そのものを減らすことで、根本的な安全性の向上に貢献します。

しかし、AIやテクノロジーはあくまで補助ツールであり、KY活動の主体は常に「人」であることを忘れてはいけません。技術は、過去のデータを分析して危険を予測することはできても、これまで誰も経験したことのない未知のリスク(ブラック・スワン)や、複数の要因が複雑に絡み合って発生する偶発的な事故を予見することは困難です。 予期せぬ新しい危険の兆候をゼロから見つけ出し、「何かおかしい」と感じる直感や洞察力は、依然として人間の重要な役割なのです。技術が提供するデータを活用して、人はより高度な危険予知と対策立案に集中できます。デジタル時代のKY活動は、人とAIがそれぞれの強みを活かし、協働することで、より安全で効率的な作業環境を構築していくことが求められます。

7. 結論、KY活動は「やらされ仕事」から「自分ごと」へ。究極の目標は安全文化の醸成

KY活動が最終的に目指すのは、単に事故を減らすことだけではありません。それは、組織全体に「安全文化」を醸成することです。安全文化とは、従業員一人ひとりが安全を最優先の価値観として共有し、自律的に安全行動をとるようになる状態を指します。KY活動を通じて、私たちは危険を共有し、対策を検討し、実行するプロセスを繰り返します。このプロセスは、安全に対する意識を無意識レベルにまで浸透させ、全員が自然と安全な行動をとるようになる土壌を育みます。

安全文化が根付いた組織では、ヒヤリハットが隠蔽されることなく積極的に共有され、失敗から学び、常に改善が繰り返されます。この絶え間ない改善のサイクルこそが、事故を未然に防ぎ続けるための鍵です。また、安全への取り組みは、従業員のエンゲージメントと満足度を高めます。安全が守られているという安心感は、組織への信頼感を高め、従業員の定着率向上にも繋がります。KY活動は、表面的な安全対策に留まらず、組織の根幹をなす「人」と「文化」を育てる活動であり、その先に安全で働きやすい、持続可能な社会の実現を見据えています。

【参考文献・参考サイト】

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

中央労働災害防止協会(JISHA)

◆関連解説記事:ヒューマンエラーのリスキリング 【厳選記事】