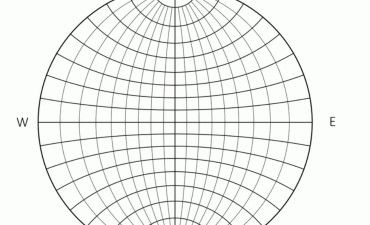

◆ ウルフネットの描き方

ウルフネットは直線と円または円の一部によって描かれます。そのため、描き方の方法や原理を理解すれば、定規とコンパスを使用して手書きで書くこともできます。しかし、角度がきつくなると大きな半径の円を描く必要があるため、実際には手書きに限界があります。

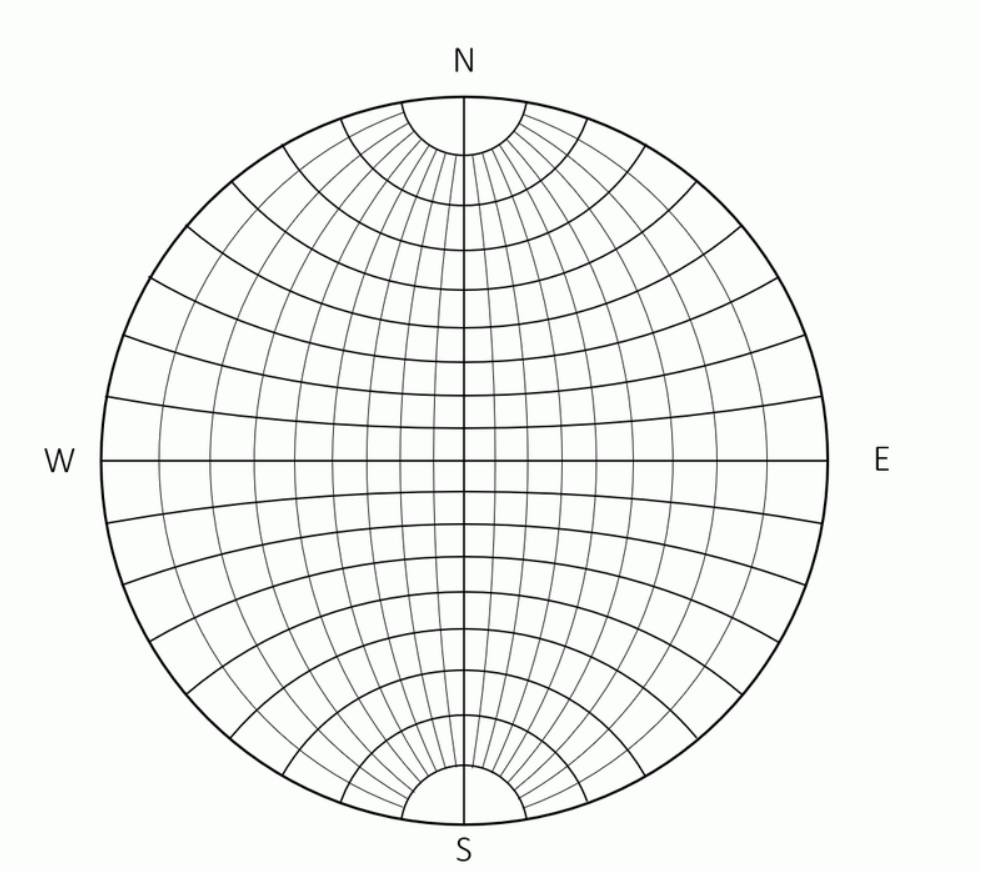

まずは縦の南北線と横の赤道となる互いに垂直な直線を描きます。そして、その交点Oを中心に任意の円を描きます。

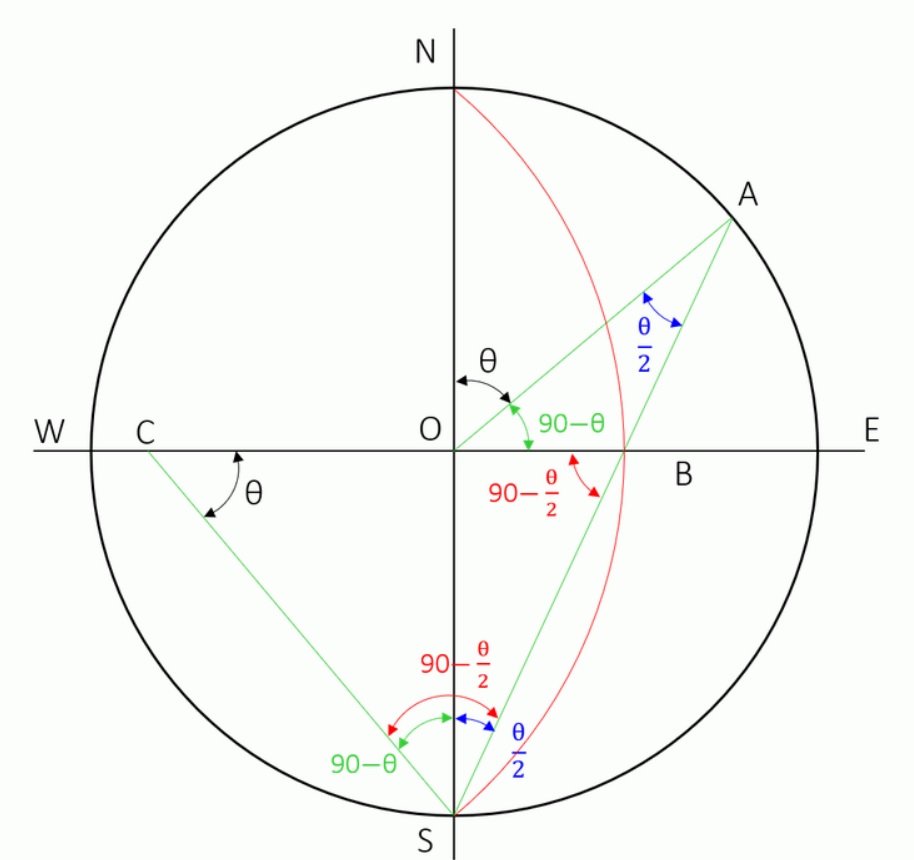

経線と緯線はどちらから描いても構いませんが、今回は縦の経線から描きます。経線は直線EW上の点を中心として描く円の一部になります。手順としては、円の中心Oから直線NSに対して角度θで円まで直線を引きます。直線と円の交点をAとします。Aから円の下端Sに直線を引きます。この直線と赤道線との交点Bが角度θの目盛りになります。あとはNBSを通る円を描くのですが、この時の円の中心は直線NSから90-θの角度でW方向に直線を引き、Wとの交点Cが角度θを表す経線の中心になります。この時のそれぞれの位置と角度は図1のようになります。△CSBは底辺の角度がそれぞれ90-θ/2なので二等辺三角形です。そのため点Cを中心にするとNBSの経線が描けます。

図1の角度θを例えば10°、20°、30°…とすれば、10°間隔の経線を描くことが出来ます。またW側(左側)は図1を左右反転させることで描くことが出来ます。θが低角度になると点Cの位置がWより外側になります。その時は直線EWの延長線と交わる点を点Cとします。また手書きの場合、θが0°に近くなるほど(経線がNS中心軸付近になるにつれて)点Cが遠くなるので、描くことが困難になります。

図1.ウルフネット経線の作図

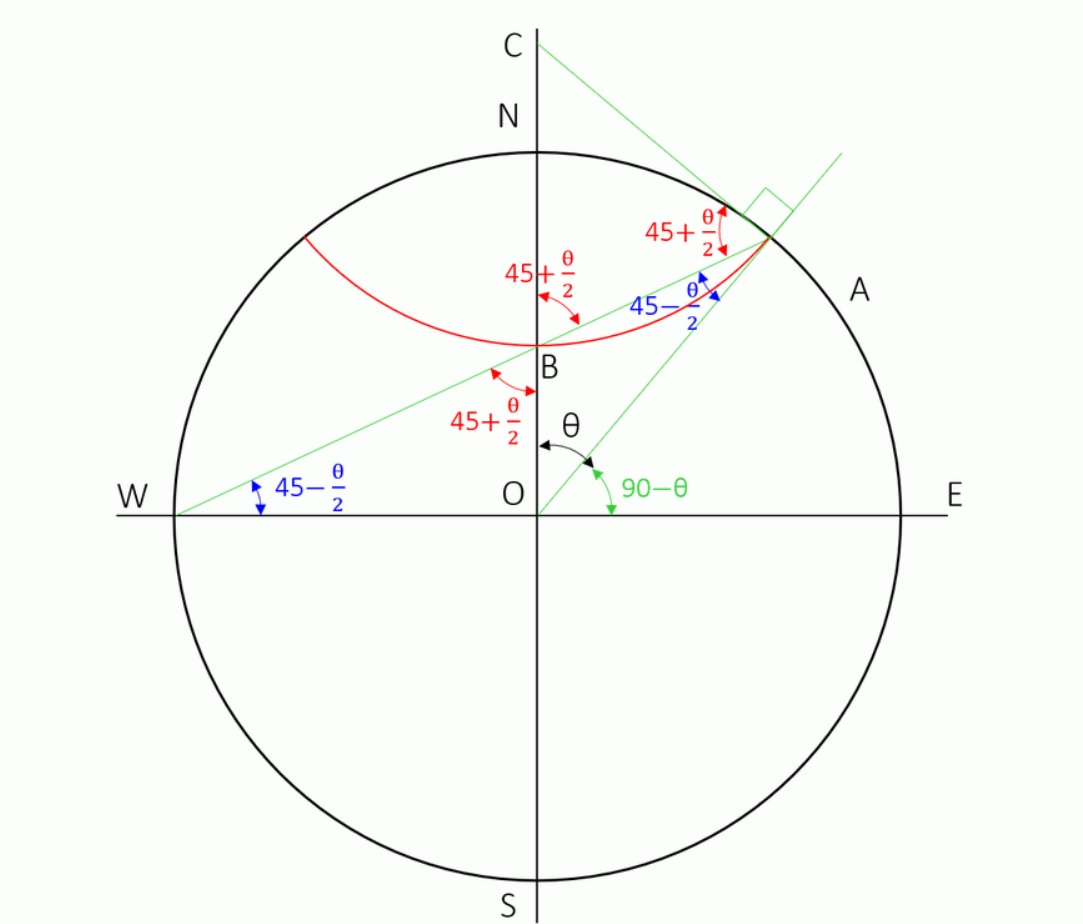

次に緯線を描きます。緯線は直線NS上の点を中心として描く円の一部になります。手順としては、円の中心Oから直線NSに対して角度θで円まで直線を引き、円との交点をAとします。なお、点Aを円の外まで延長して描いてもよいです。そして、点Aから左端のWに直線を引きます。この時、直線NSとの交点Bが角度θの目盛りになります。次にABを通る円を描きますが、この時の円の中心は点Aの垂線と直線NSの交点Cになります。この時のそれぞれの位置の角度は図2の様になります。

図2.ウルフネット経線の作図

△CABは底辺の角度がそれぞれ45+θ/2なので二等辺三角形です。そのため点Cを中心にするとABの緯線が描けます。中心Oから角度θで円に直線を引くことは経線と同様です。そのため、補助線などは90°変えることで経線も緯線も活用できます。S側(下側)は図2を上下反転させることで描くことが出来ます。また手書きの場合、θが90°に近くなるほど(緯線が赤道...