★本講義では疲労メカニズムの基礎から設計手法との関係、さらに国内外の研究動向まで解説します!

※本セミナーはZOOMを使ったLIVE配信セミナーです。会場での参加はございません。

【アーカイブ配信受講:12/12(金)~12/19(金)】での受講もお選びいただけます。

セミナー趣旨

機械部品の想定外の損傷はシステムの故障を招くばかりでなく、人命や環境に多大なる危害を及ぼす重大事故につながる可能性を秘めています。十分な使用信頼性を有する構造物や製品を設計製作することは製造者の当然の義務でありますが、経済的な観点に立脚すれば過剰品質は避ける傾向となります。また、大局的な観点から、省エネルギ―・環境負荷低減のための製品の長期使用とその信頼性確保は重要な課題です。

そこで、製品の設計~製作~稼働の各フェーズにおける信頼性確保が重要となり、本講義では「ものづくり」の上流にある設計段階における信頼性について、中でも長期使用にとって最重要な疲労設計について、疲労現象の基礎を解説するとともに、その考え方と設計手法の関係を紹介します。

さらに、近年世界中で注目されている超高サイクル疲労について、その現象とメカニズムについて解説し、これまでの疲労設計法の見直しの必要性について触れます。

受講対象・レベル

・機械部品、機械システムの設計製作業務に携わっている若手技術者から中堅技術者の方。

必要な予備知識

・特に予備知識は必要ありません。基礎から解説いたします

習得できる知識

・金属部品がどのように壊れたかを理解する力の修得

・製品の疲労設計のために知っておくべき基礎知識(影響因子)

・製品の長期使用のための設計手法(メンテナンスを含む)の選択肢

セミナープログラム

1.材料破壊の基礎知識

1-1.材料と静的破壊

1-2.破面様相

1-3.材料の限界値と破壊の遷移

2.疲労破壊の基礎知識

2-1.疲労現象と有名な事故

2-2.疲労メカニズムの基礎

2-3.特徴的疲労破面様相

(1)ラチェットマーク

(2)リバーパターン

(3)シャーリップ

(4)ビーチマーク

(5)ストライエーション

(6)フィッシュアイ

2-4.S-N曲線と疲労強度に対する影響因子

(1)平均応力

(2)残留応力

(3)切欠き

(4)寸法効果

(5)表面粗さ

(6)環境因子

2-5.疲労強度の改善事例

3.疲労設計の基礎知識

3-1.外力-強度モデル

3-2.設計思想

(1)疲労限度設計と有限寿命設計

(2)フェールセーフ設計

(3)損傷許容設計(き裂ベース設計)

3-3.安全率と設計係数

4.超高サイクル疲労と今後の課題

4-1.き裂発生起点の遷移

4-2.破壊起点の特徴的様相

4-3.国内外の疲労研究の動向

5.質疑応答

キーワード:

金属,材料,破壊,疲労破壊,疲労強度,基礎,課題,セミナー,講演,研修

セミナー講師

富山大学 学術研究部工学系 教授 博士(工学) 小熊 規泰 氏

【ご専門】

・金属疲労,メンテナンストライボロジー,強度設計

【ご経歴】

・日本材料学会技能検定講習会(疲労試験)講師

セミナー受講料

55,000円(税込、資料付)

■ 会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で55,000円(税込)から

・1名で申込の場合、49,500円(税込)へ割引になります。

・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計55,000円(2人目無料)です。

※ 会員登録とは

ご登録いただきますと、セミナーや書籍などの商品をご案内させていただきます。

すべて無料で年会費・更新料・登録費は一切かかりません。

メールまたは郵送でのご案内となります。

郵送での案内をご希望の方は、備考欄に【郵送案内希望】とご記入ください。

受講について

Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順

- Zoomを使用されたことがない方は、こちらからミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。

- セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。

- 開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始10分前までに招待メールに記載されている視聴用URLよりWEB配信セミナーにご参加ください。

- セミナー資料は開催前日までにPDFにてお送りいたします。※紙媒体での配布はございません。

- 無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

受講料

55,000円(税込)/人

関連セミナー

もっと見る関連教材

もっと見る関連記事

もっと見る-

なぜネオジム磁石に重希土類(Dy/Tb)が必要か? 資源リスクを克服する「粒界拡散技術」を解説

【目次】 現代社会の高度な機能は、高効率なエネルギー変換技術によって支えられており、その中核にあるのが「最強の永久磁石」と称されるネ... -

高精度・高効率を実現する粉末冶金とは?3Dプリンティングとの関係、技術進化と応用を解説

【目次】 現代の製造業が直面する課題、すなわち「高性能化」「軽量化」「コストダウン」を同時に解決する鍵として、粉末冶金(Powder... -

撓鉄(ぎょうてつ)とは?1200年の歴史が生んだ日本の鍛鉄技術、その美学と技能継承の課題を解説

【目次】 日本には、1200年以上の時を超えて受け継がれる「撓鉄(ぎょうてつ)」という独自の伝統技術が存在します。この技術は、熱した... -

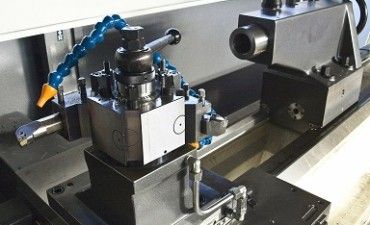

工作機械とは?種類と役割、加工技術と未来の可能性をわかりやすく解説

【目次】 工作機械は、現代の製造業において欠かせない存在です。これらの機械は、金属やプラスチックなどの材料を加工し、さま...