身近な材料の金属材料は、鉄道、建設など高い強度が求められる機械、構造物には欠かせない材料ですが、その種類は鉄鋼、非鉄金属など多岐にわたります。そのため適切に部品・構造材料として使用するためには金属の基礎知識が必要です。一方、金属は加工、熱処理によって強度が変わる性質があります。

今回は、このような背景を踏まえて、合金とは?種類や特徴、使用用途などを徹底解説します。

関連解説:金属材料基礎講座(その17) 合金状態図-1 全率固溶型

1. 合金とは

金属材料で合金と呼ぶ場合は、純金属に1種類以上の他元素を混ぜたものです。金属は、多くの元素が混ざり合った固溶体を作ることが出来ます。金属結合は、別の種類の原子が隣同士になっても共存しやすいのです。合金は、いろいろな目的で作りますが、鉄を強くする方法と言えば、次のようなものがあります。以下の二つによってミクロ組織が変り、強さも変わります。

- ◆作り方:鋳造方法、加工方法、熱処理方法を変える。

- ◆混ぜる元素の種類、混ぜる割合を変える。

【合金の定義】

[合金(ごうきん、英: alloy)とは、単一の金属元素からなる純金属に対して、複数の金属元素あるいは金属元素と非金属元素から成る金属様のものです。

純金属に他の元素を添加し組成を調節することで、機械的強度、融点、磁性、耐食性、自己潤滑性といった性質を変化させ材料としての性能を向上させた合金が生産されて様々な用途に利用されています。合金は、一定の組成と固有の構造をもった化合物の場合と片方の金属原子の間にもう片方の金属原子がランダムに分布している均一な固溶体の場合があります。

2. 合金の種類と特徴

次に合金の種類と特徴を箇条書きにして、整理します。

- スターリングシルバー、銅:75、銀:25・の合金。シルバー925と呼ばれ、純銀は軟らかく強度、耐久性にかける為、合金の形で、加工される。

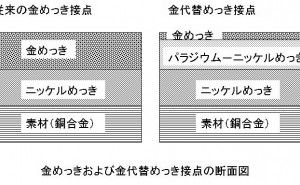

- 白銅、銅主体のニッケル10%~30%含む合金。ニッケルの多いものは銀に似ているので、銀の代用として貨幣等に使用。海水への耐蝕性が高く、船舶関連の部品に使用されている。

- 赤銅、銅:95%~97%・金:3%~5%・銀:1%加えた高価な合金。工芸品に用いられ、発色処理を加えると青紫の色となる。

- 黄銅(真鍮)、亜鉛:30%~40%、銅:60%~70%の合金。圧延によって破壊することなく、板ないし箔に出来き、細線板・箔に加工しやすい。耐蝕性も高く、絞り加工に向き、流動性に富み精密な鋳物に向く。

- 青銅、鉛:5%~10%・錫:5%~10%・銅:60%~65%・亜鉛:25%~30%の合金。青銅は銅が主成分で、錫の含有量によって硬度が変わる。青銅は展延性と融点の低さが特徴。

- 洋銀、亜鉛:24%・銅:62%・ニッケル:14%の合金。銀白色の光沢で軟らかな素材。加工性に富み細かい装飾に向いているので、洋食器・装飾品などに使用される。

- ステンレス、クロムに鉄を10.5%以上含有させた合金。クロム含有量を多くし錆びにくい鋼として優れた耐蝕性を有す。

- ジュラルミン、銅・マグネシウムとアルミニウムの合金。純アルミは軽量であるが強度は大きくない。これに銅等を加え、熱処理することにより、軽量でありながら、強度を持たせる事が出来る。航空機やケース類の材料に使用される。

3. 合金が使われているものの例

合金が使われているものの例を紹介します。

(1)ステンレス(ステンレス鋼)

さびにくく、腐食耐性があり、スプーン、流し台、鍋、フライパンなどに使用されています。

(2)鋼(鋼鉄)

丈夫で安価で、ビル、鉄道、橋、ナイフなどの建築物に使用されています。

(3)黄銅(真鍮)

適度な硬さと伸ばしやすさを持ち、5円玉や金管楽器(トランペット、トロンボーンなど)に使用されています。

(4)白銅

銀に似た白い輝きを持ち、50円や100円、フルートなどの楽器、ナイフに使用されています。

4. 合金の軽量化

材料軽量化は産業分野の課題です。各種機器、機械構造物軽量化の課題に対して、さまざまな金属材料、無機材料や高分子系材料について、組成の改良による高強度化やマクロ構造の最適設計による高剛性化について研究開発してきました。この研究開発により新しいカテゴリーの金属材料として、高エントロピー合金が注目されています。

高エントロピー合金はミクロ組織により加工硬化性が高く、塑性加工による高強度化が容易であること、耐熱性を示すこと、極低温冷間での延性に優れることなどの利点があります。

高エントロピー合金は優れた機械的性質や機能性の材料ですが、結晶構造についても不明な点が多いようです。元素の組み合わせによる材料設計のパターンは無限のため、材料開発の観点から魅力はありますが、そのポテンシャルとその適用可能性について合金の軽量化への貢献が期待出来ます。

5. 合金の今後

ここでは、近年注目されている合金の一種、ハイエントロピー合金を紹介します。これは、耐食性・耐摩耗性・耐熱性などの優れた性質を持っています。ハイエントロピー合金は異なる元素、4つ以上を均一に混合した合金で、独特な物性を示示します。磁気特性・電気伝導性などを調節可能で、金属工学・材料工学の分野で大きな可能性を秘めていると言えます。

6. 金属材料について学ぶなら

金属技術は精錬に始まり、加工、溶接、表面処理やそ...