1. 品質マネジメントとは

どうして本稿のタイトル名が「品質管理」ではなく、「品質マネジメント」なのかというと、広義での「品質管理」は品質に関連する活動全般を指しますが、狭い意味では悪い製品を出荷しないための活動であり、英語では前者がQuality Management、後者はQuality Controlです。これらを分離するために全体活動の方を品質マネジメントとここでは呼ぶこととします。

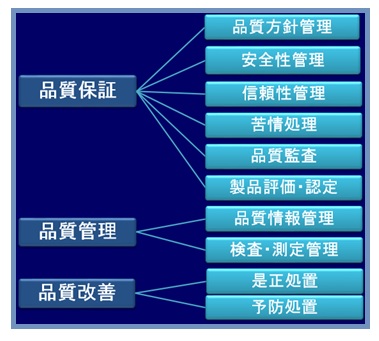

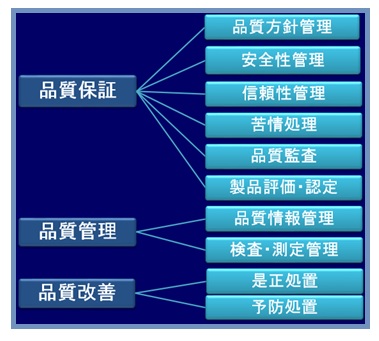

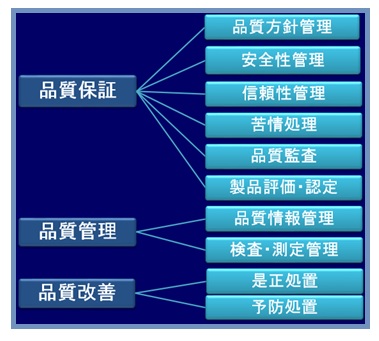

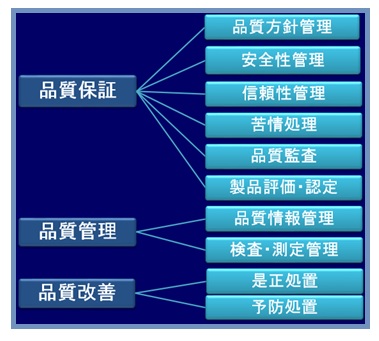

品質マネジメントには大きく分けて品質保証、品質管理、品質改善という三つの要素があり、さらにそれらは図1のような多くの業務から成り立っています。大きな企業では、それぞれを個別の担当者や部署が運営していますが、小さい企業では品質保証と品質管理が同じ部署だったり、さらには製造部の誰かがこれらの業務をこなしていたりします。たとえ10名の会社であっても、これらの業務があることを認識し、業務ごとに兼任であれ責任者を決めて、その人が意識しているだけでもトラブル防止になります。

図1.品質マネジメント業務の項目

2. 品質の分類

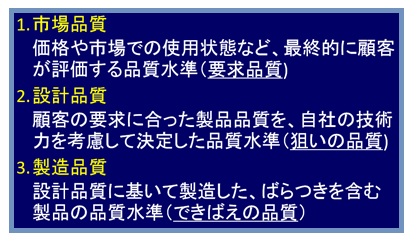

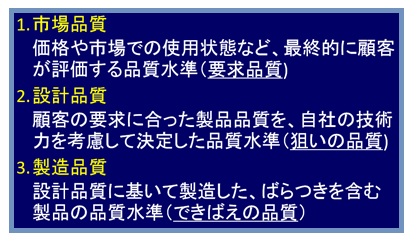

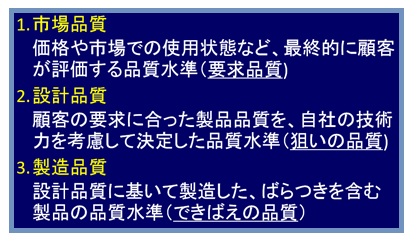

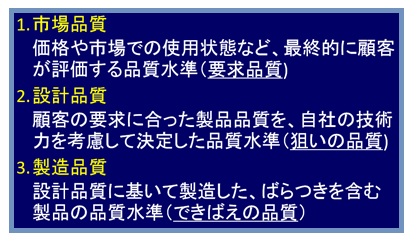

品質の分類にもいくつかありますが、その一つを図2に示します。まず初めにユーザーが期待する要求品質があり、それに対して自社が応えようと決定した狙いの品質があり、さらにその狙いに対する製品の出来栄えの品質があるという分類です。

これらがすべて同じであれば素晴らしいのですが、一般には(1)>(2)>(3)となります。(2)>(3)というケースはあまりありませんが、市場はあらゆる要求を自分で把握しているとは限りませんので、(1)<(2)というケースはしばしば発生し、感動をもって市場に受け入れられます。一部の日本製品、部品が海外で絶賛される例がそれにあたります。

また製造品質については、経時変化も考慮したばらつきを含めて評価する必要があります。いくら製品全体の平均品質が高くても、ばらつきの幅が大きいと一部に満足度の低い顧客が現れてしまいます。一方で製品がばらつきによって設計を大幅に超える品質を示しても、満足度が大幅に上がるとは限りません。ばらつきを小さく抑える能力が企業の実力です。

図2.品質の分類

3. 品質のコスト

品質コストというと何をイメージするでしょう?不良品を出した時の損失や手直し費用でしょうか?それらは不良対応コストに分類され、不良を出した後に発生するものです。一方で、品質コストには不良を出さないための予防、改善コストや、不良を見つけるための検査コストも含まれ、これら全てを足したものが総合品質コストとなります。

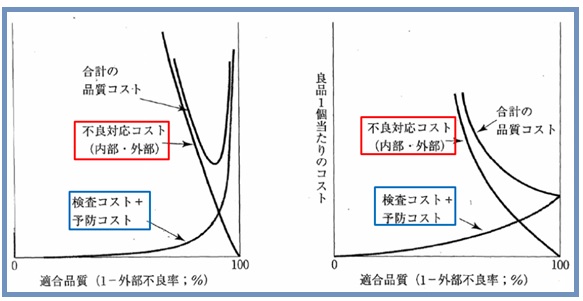

当然それが最少になるようにすべきであり、横軸に良品率、縦軸に品質コストをとって図示すると図2のような二つのモデルが考えられます。いずれも良品率が上がると不良対応コストが減少し、そのためには検査+予防コストが上がるという点で共通ですが、その傾きが違うため品質に対する考え方が違ってきます。

左のモデルではある良品率で総合コストが最少となりますが、右のモデルでは良品100%の時に最少となり、これがゼロディフェクト運動の根拠となっています。皆さんはどちらを支持しますか?

その判断基準は、何を作って、それがどんな使われ方をするかに大きく関わってきますから、一概にどちらが正解とは言えません。検査+予防コストに比べて不良が起こった時のコスト(損害)が極めて大きければ右の図に近づき、不良が発生してもほとんど対応費用が発生しないのであれば左の図となり、不良対応コストが小さいほど最少コスト良品率のポイントが左の方に移っていきます。

現実的には不良を一切出さないようにするには莫大な労力=コストがかかりますから、ほとんど右のモデルだったとしても、例えば不良率0.1PPMといった良品100%に極め...

図1.品質マネジメント業務の項目

図1.品質マネジメント業務の項目 図2.品質の分類

図2.品質の分類

図1.品質マネジメント業務の項目

図1.品質マネジメント業務の項目 図2.品質の分類

図2.品質の分類 図1.品質マネジメント業務の項目

図1.品質マネジメント業務の項目 図2.品質の分類

図2.品質の分類 図3.品質コストの考え方(左:古典モデル 右:TQMモデル)

図3.品質コストの考え方(左:古典モデル 右:TQMモデル)