エキスパート会員「嶋村 良太」のキーワード解説

レアアースとは?レアメタルとの違い、その種類・用途・産出国をわかりやすく解説

【目次】 レアアースとは、レアメタルの中の17種類の元素(希土類元素)です。現代の基幹産業を支える重要な資源であることから「産業のビ...

【目次】 レアアースとは、レアメタルの中の17種類の元素(希土類元素)です。現代の基幹産業を支える重要な資源であることから「産業のビ...

切削加工とは?メリット・デメリット、種類や注意点を紹介

切削加工とは、金属材料、樹脂材料などの素材を、切削工具で削ったり切断したりして希望する形状に仕上げる加工方法で、大きく分けて、フライス...

切削加工とは、金属材料、樹脂材料などの素材を、切削工具で削ったり切断したりして希望する形状に仕上げる加工方法で、大きく分けて、フライス...

3Dスキャナーとは?用途や選ぶ際のポイント、価格帯を解説!

3Dスキャナーとは、物体の形状を三次元測定し、点群データにしてコンピュータに取込むための装置のことで、製造業でも普及・活用が進み、機能も価格帯もさまざ...

3Dスキャナーとは、物体の形状を三次元測定し、点群データにしてコンピュータに取込むための装置のことで、製造業でも普及・活用が進み、機能も価格帯もさまざ...

ポリカーボネートとは?強度や加工性・難燃性は?アクリルとの違いも解説

ポリカーボネートは透明性が高く丈夫なプラスチック材料で、日用品をはじめ各種工業製品に幅広く使われており、私たちの生活に...

ポリカーボネートは透明性が高く丈夫なプラスチック材料で、日用品をはじめ各種工業製品に幅広く使われており、私たちの生活に...

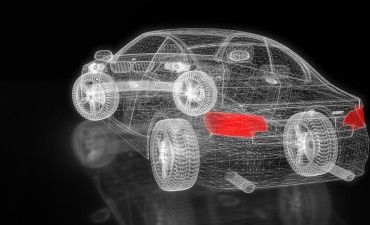

CASEの意味は?自動車業界の先進技術と今後の動向について解説

近年、自動車関連のキーワードとしてよく見かけるようになった「CASE(ケース)」。100年に一度といわれる変革期を迎えている現代の自動...

近年、自動車関連のキーワードとしてよく見かけるようになった「CASE(ケース)」。100年に一度といわれる変革期を迎えている現代の自動...

弾性変形とは?塑性変形との違いや関係性をわかりやすく解説

機械や構造物に用いられる金属やプラスチックなどの材料は、外力が加わると変形します。この変形は弾性変形と塑性変形に分けられます。この記事では、弾性変形と...

機械や構造物に用いられる金属やプラスチックなどの材料は、外力が加わると変形します。この変形は弾性変形と塑性変形に分けられます。この記事では、弾性変形と...

曲げ試験とは?原理や目的、試験方法の種類を解説

機械や構造物、各種の製品などに使用される金属やプラスチック、セラミックなどの材料に、曲げ方向の力が加わった際の挙動や特性を調べるための試験が曲げ試験で...

機械や構造物、各種の製品などに使用される金属やプラスチック、セラミックなどの材料に、曲げ方向の力が加わった際の挙動や特性を調べるための試験が曲げ試験で...

人体センシング技術とは?~ひとと情報の連動・融合へ~

人体センシング技術とは、人体の物理的または生化学的な各種の状態を計測し、情報技術で扱えるデータにして機器やシステムとの連動・融合を図る技術で、ヒューマ...

人体センシング技術とは、人体の物理的または生化学的な各種の状態を計測し、情報技術で扱えるデータにして機器やシステムとの連動・融合を図る技術で、ヒューマ...

技術士第二次試験【筆記試験】当日を乗り切る小ワザ伝授!

ものづくりに関する難関国家資格「技術士」。合格・取得への最大の関門が第二次試験の筆記試験です。この記事では合計5時間30分の長丁場であ...

ものづくりに関する難関国家資格「技術士」。合格・取得への最大の関門が第二次試験の筆記試験です。この記事では合計5時間30分の長丁場であ...

技術士第一次試験の受験部門はこう選ぶ

ものづくりに関する難関国家資格「技術士」。この記事では、今から技術士試験にチャレンジしようとする方のために、最初のステ...

ものづくりに関する難関国家資格「技術士」。この記事では、今から技術士試験にチャレンジしようとする方のために、最初のステ...

人間とは「エラーする生き物」 ヒューマンエラー対策の考え方

製品の生産や使用の過程での事故・不具合などトラブルの多くは、さまざまなヒューマンエラーが原因となって発生しています。今回は、ものづくりに携わる中でヒューマ...

製品の生産や使用の過程での事故・不具合などトラブルの多くは、さまざまなヒューマンエラーが原因となって発生しています。今回は、ものづくりに携わる中でヒューマ...

技術士が語る!技術士資格を取得したら、こんな「メリット」があった!

【目次】 1. 私が感じた技術士資格取得の「メリット」とは? 技術士はさまざまな分野を専門とする技術者の能力を、21の部門に分けて...

【目次】 1. 私が感じた技術士資格取得の「メリット」とは? 技術士はさまざまな分野を専門とする技術者の能力を、21の部門に分けて...