未然防止のためにFMEAをどのように使うべきなのか、事例を交えて基礎から学ぶ!

FMEAはただ導入するだけでは意味がありません。本来あるべき姿、DRBFMとの関連や効果的な作成法・活用法、DRでの活かし方など、わかりやすく解説!

セミナー趣旨

未然防止の道具としてFMEAを使っている企業は多く、自動車業界の規格のIATF16949では必須となっています。

顧客からの要求にてFMEAを実施、提出している企業も多いですが、単に顧客対応、IATF16949認証対応で実施し、本来の未然防止には役立っていないのも散見されます。DR(デザインレビュー)の資料として必須としている場合も多いですが、これまた未然防止に結びついているでしょうか。FMEAがうまくいかないから、トヨタ流のDRBFMを実施してみたけれど、これまた、うまくいっていない、というのもよく聞きます。

本来の未然防止とは、そして、FMEAのあるべき姿とは、DRBFMとの関連など、基本的なことから、講師の実務経験、そして20年以上のコンサル経験からの多くの事例を交えて解説します。

セミナーのポイント

- 未然防止においてFMEAの効果的な作成法や活用法を基礎から解説。

- FMEAと未然防止活動との関連性、本来の未然防止や区分、効率的な実施時期、ロスコスト削減などのポイント。

- FMEAに関与すべき製品企画、設計開発、試作・製造、生産技術、設備、品質保証に関係する技術者、管理者向けに。

- 多くの事例を通して、DRでの活用も含めて解説します。

受講対象・レベル

- 製品企画、設計開発、試作・製造、生産技術、設備、品質保証に関係する技術者、管理者

- 未然防止を推進したい方

- これからFMEAをやろうとしている方

- FMEAやDRBFMをやってはいるけれども、うまくいっていない方

- 顧客対応やDRでFMEAに接している方(見方・考え方の理解が必要ですよね)

セミナープログラム

I.FMEAの考え方、未然防止活動とは

1.FMEAとは

2.本来の未然防止とは

3.未然防止の3区分

4.FMEAが上手くいないのは

5.効率的な未然防止活動の実施時期とは

II.基本的なFMEAの進め方

1.FMEAの前後

2.有効な道具とその使い分け

3.的を射る(重点化実施する)ためには

4.きっかけ(インプット)の明確化のために

5.FMEAの作成

III.FTAの活用こそ大切

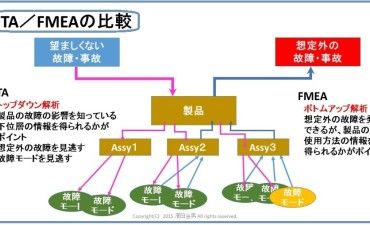

1.FMEAとFTA

2.FTAの活用によるFMEAの効率アップ

IV.DRにおけるFMEAとは

1.DRの本来の姿とは

2.DRに対する誤解

3.DRの分類と明確化について

4.DRの効率化による未然防止の有効化

V.事例紹介

参考文献紹介

◎ 質疑応答

セミナー講師

上條 仁 氏

CS-HK代表・シニアコンサルタント

セミナー受講料

43,000円(消費税込)※テキスト代を含みます。

受講料

43,000円(税込)/人

※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時

10:00 ~

受講料

43,000円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

全国

主催者

キーワード

FMEA FTA DR(デザインレビュー)

※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時

10:00 ~

受講料

43,000円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

全国

主催者

キーワード

FMEA FTA DR(デザインレビュー)関連教材

もっと見る関連記事

もっと見る-

FTA(Fault Tree Analysis:故障の木解析)徹底解説、FMEAとの比較と活用法

【目次】 ※本記事を執筆した専門家「濱田金男」が提供するセミナー一覧はこちら! FTA(Fault Tree Ana... -

-

DRBFMとは?取り入れるメリットや作成例などをわかりやすく解説

品質不具合を防止し、安全で高品質な製品を実現するために、さまざまな手法が考案されて多くの企業で実施されています。その中で今回は、トヨタ自動車が開発し広... -

DR(デザインレビュー)とは?観点や理想的な進め方とコツを紹介

DR(デザインレビュー)とは、製品の開発・設計プロセスの各段階でその成果物を審査することにより、製品のQCDを確保する活動のことです。DRとはどのよう...